[自然史博物館のページへ] [友の会のページへ]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

偏光反射顕微鏡(反射偏光顕微鏡)での観察 戻る

偏光反射顕微鏡は拡大することのほかに,偏光を鉱物の研磨面に反射させ,その光学的性質などで鉱物の同定したり,組織を観察するために使います(※偏光:あらゆる方向に振動している通常の光を,ニコル(偏光板)というフィルターに通過させた1方向だけ振動する光)。

以下のような,不透明・あるいは透明度の悪い鉱物は,通常の偏光顕微鏡による透過照明装置では光を通さず,観察できません。

偏光反射顕微鏡は研磨面に偏光を当て,その反射光を観察する顕微鏡で,以下のような鉱物を観察する際に用います。

・単体の金属・半金属の鉱物

自然金(Au),自然銀(Ag),自然銅(Cu),自然白金(Pt),アワルワ鉱(Ni3Fe),自然テルル(Te),自然ビスマス(Bi)など

・金属元素・半金属元素(テルル・ヒ素・アンチモン・ビスマス)・イオウ・セレンからなる鉱物(硫化鉱物・セレン化鉱物・テルル化鉱物・ヒ化鉱物など)

輝銀鉱(Ag2S),黄鉄鉱(FeS2),磁硫鉄鉱(Fe0.875〜1S),硫ヒ鉄鉱(FeAsS),黄銅鉱(CuFeS2),キューバ鉱(CuFe2S3),方鉛鉱(PbS),四面銅鉱(Cu10(Fe,Zn)2(Sb,As)4S13),濃紅銀鉱(Ag3SbS3),輝安銀鉱((Ag,Cu)16(Sb,As)2S11),ナウマン鉱(Ag2Se),ヘッサイト(Ag2Te)シルバニア鉱(AuAgTe4),カラベラス鉱(AuTe2),ヒ鉄鉱(FeAs2),紅ヒニッケル鉱(NiAs)など

・主に遷移元素と酸素だけからなる鉱物(酸化鉱物,タングステン酸塩など)

磁鉄鉱(Fe3O4),赤鉄鉱(Fe2O3),チタン鉄鉱(FeTiO3),ルチル(TiO2),ヤコブス鉱(MnFe2O4),ハウスマン鉱(Mn3O4),鉄マンガン重石((Fe,Mn)WO4),コルンブ石((Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6)など

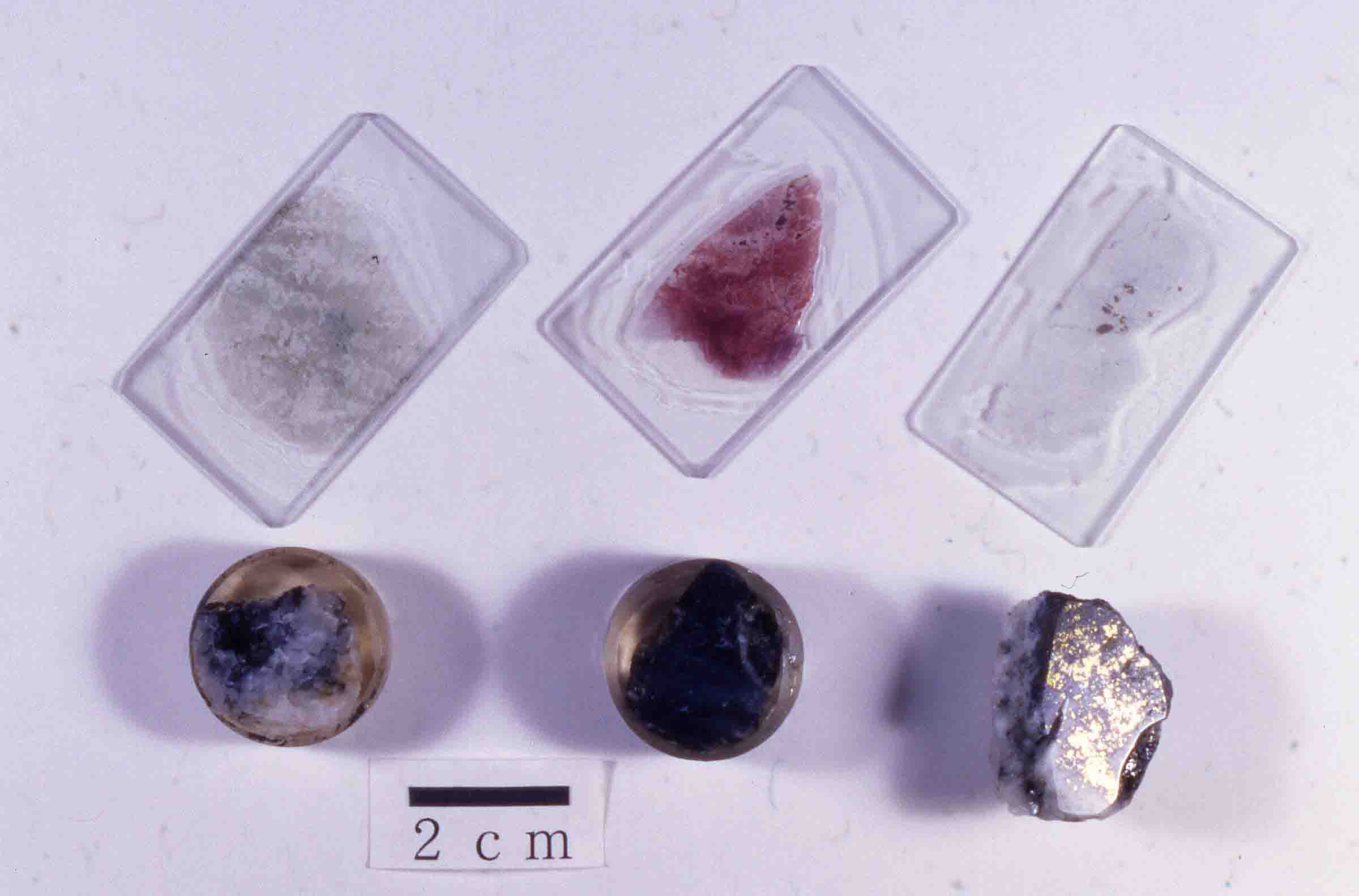

このような鉱物は金属鉱石を構成する場合が多いので,鉱石鉱物,または,金属鉱物といい,金属鉱山から産出する場合が多いです。これらを調べるには,2〜3cmの小さな塊の1面をダイヤモンドペーストで鏡面研磨した研磨片(ポリッシュ),あるいは,厚さ0.03mm程度にすり減らしたものをスライドグラスに貼り付けた状態にしてその表面をダイヤモンドペーストで研磨した研磨薄片を作って,その研磨面を偏光反射顕微鏡で観察します。

また,一般的な火成岩や変成岩中の不透明な鉄・チタンを主とする酸化鉱物などの観察などにも用いられます。

そして,全ての鉱物に関し,EPMAで分析する前の研磨面の観察にも用いられます。

→ [研磨片の作成方法]

|

|

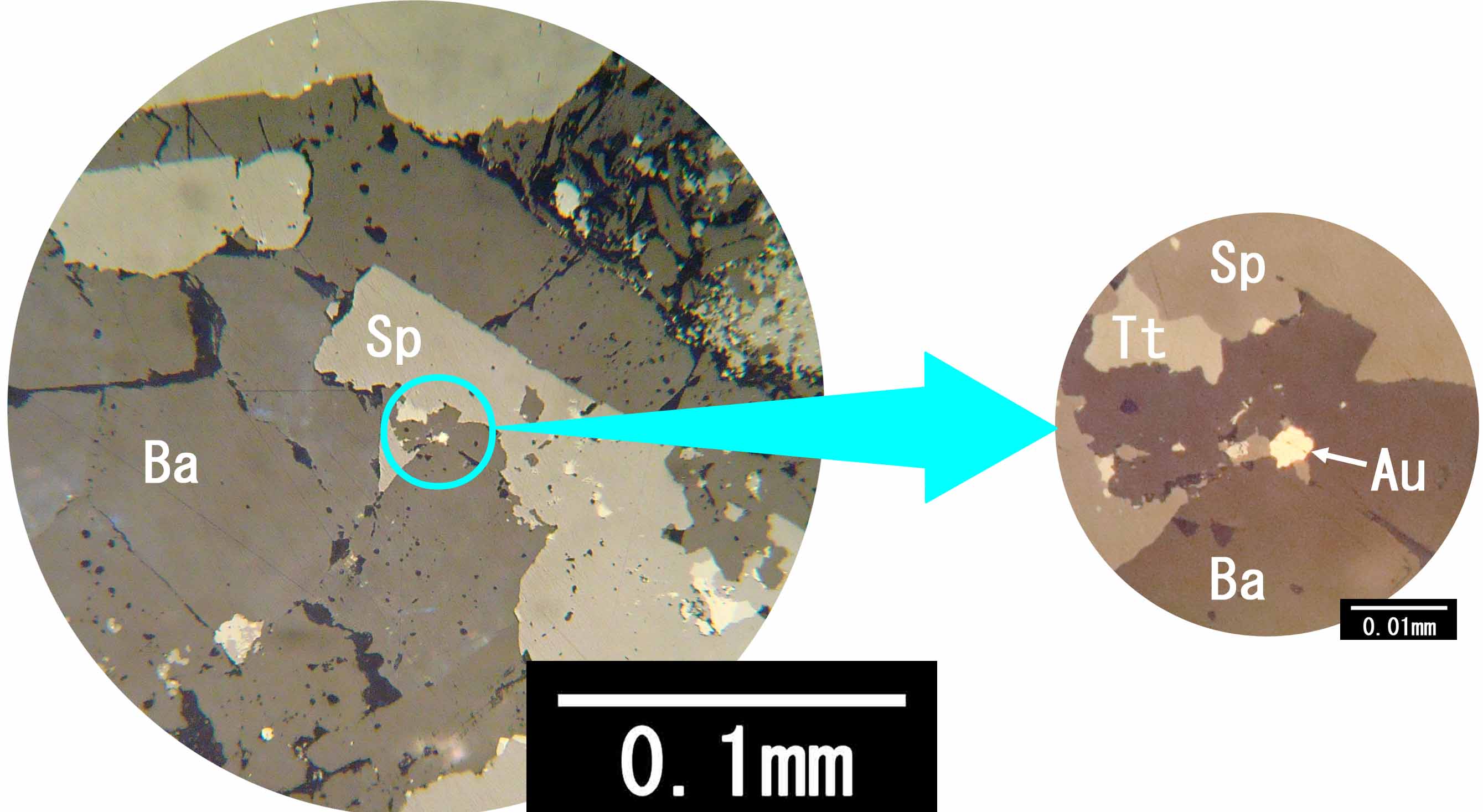

| 秋田県餌釣鉱山産の灰黒色塊状の黒鉱(左)。下の写真のように,研磨片にして偏光反射顕微鏡で観察すると閃亜鉛鉱(Sp),四面銅鉱(Tt),重晶石(Ba)などのほか,微小な金粒(Au)も見られる。 | |

|

|

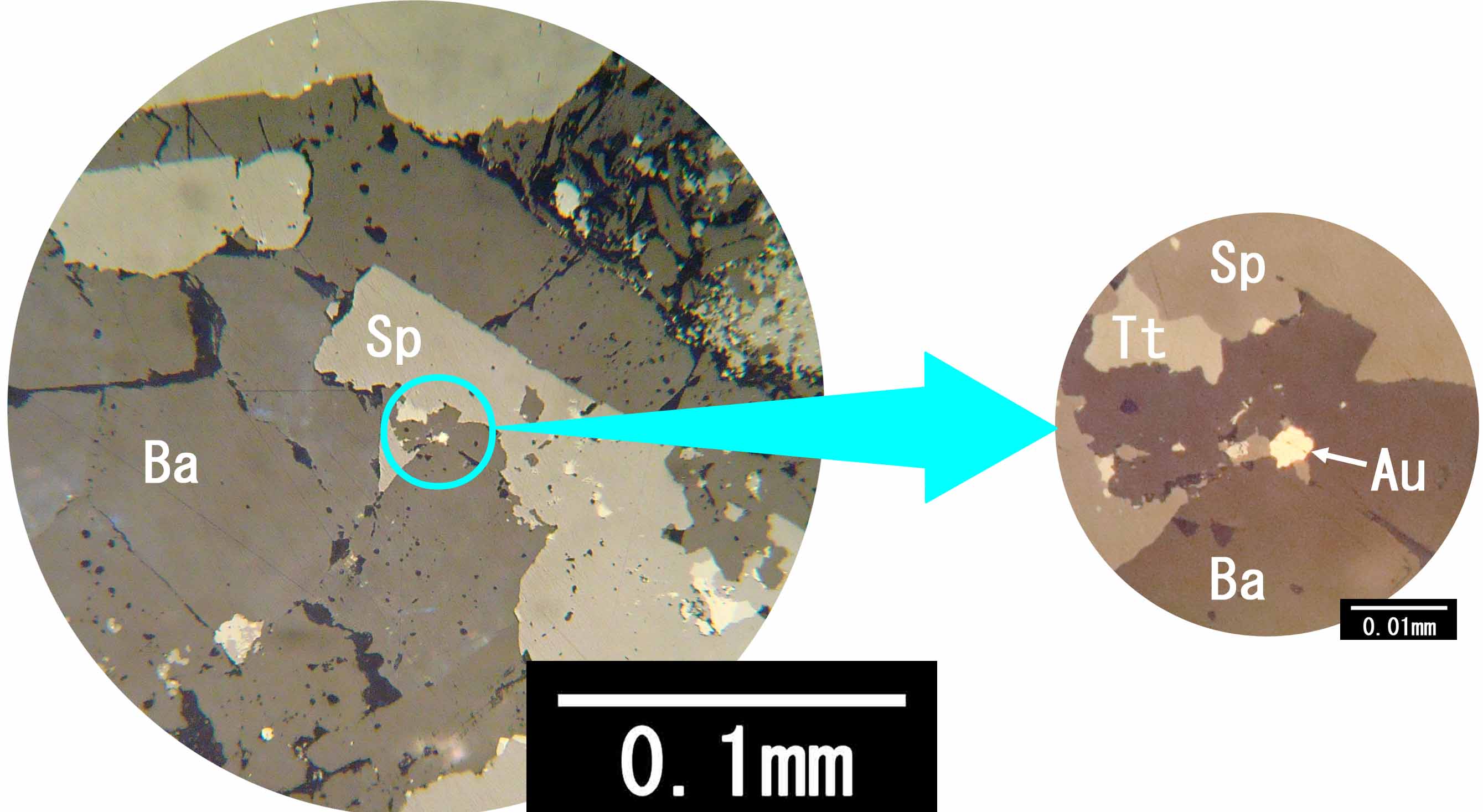

| 偏光反射顕微鏡で観察する試料 研磨片(ポリッシュ):下の3個,研磨薄片:上の3個 いずれもダイヤモンドペーストで鏡面研磨している。 |

観察する研磨片はハンドプレスなどを用い,スライドグラスに油粘土で観察面(研磨面)を上にして水平に固定し,それを顕微鏡のステージに載せて観察する。 |

偏光反射顕微鏡の各部の名称

※黄色の矢印は光源からの光の進路を示している。 |

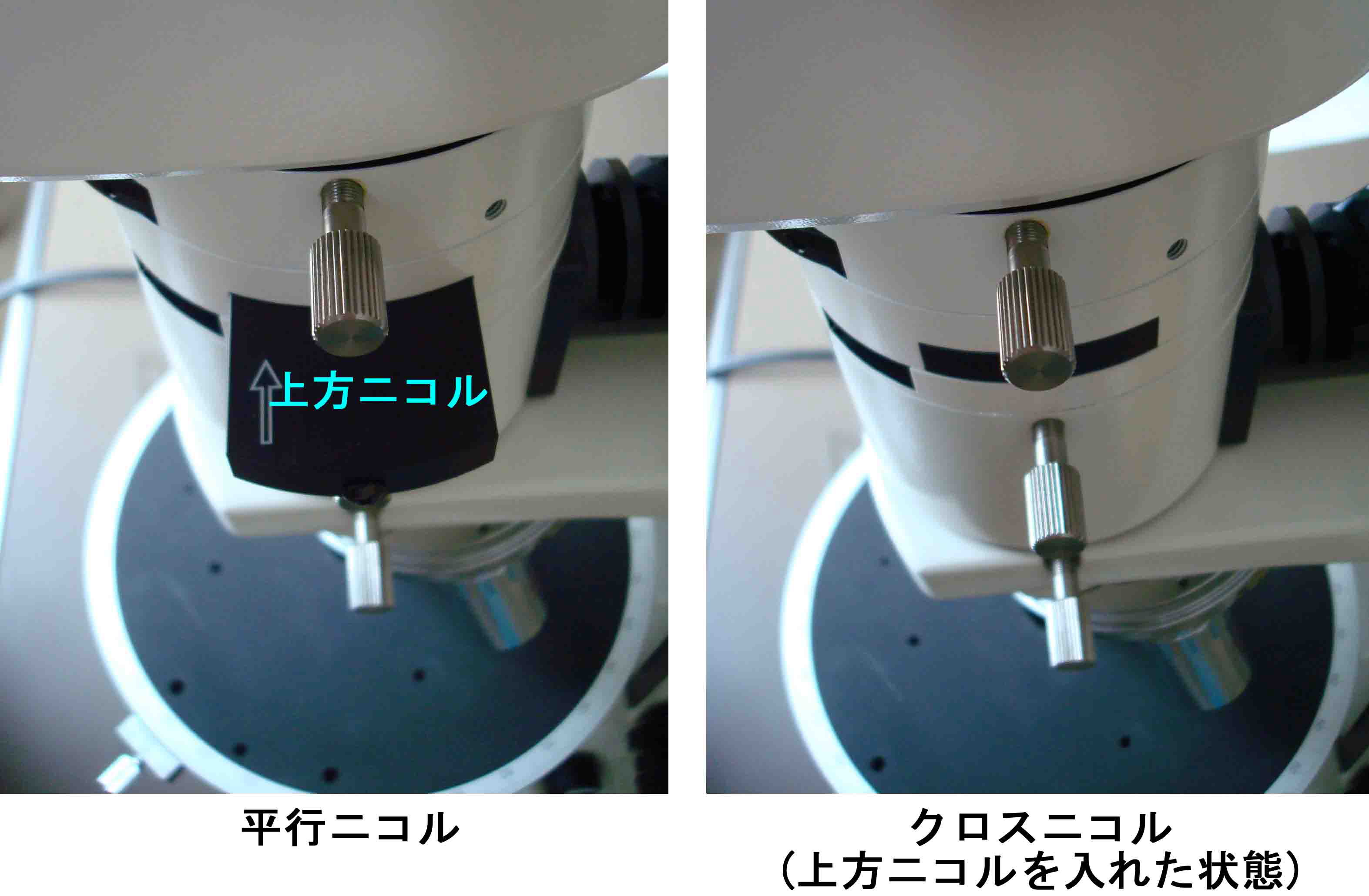

偏光反射顕微鏡では,光源の前のニコル(下方ニコル(ポーラライザー))を通じて出た偏光を,対物レンズを通して鉱物の研磨面に反射させ,その反射像をそのまま見る平行ニコルでの観察と,その反射した偏光を鏡筒部の前のもう一枚のニコル(上方ニコル(アナライザー))を通して観察するクロスニコルでの観察とがあります。 |

| 偏光反射顕微鏡観察の前準備 | |

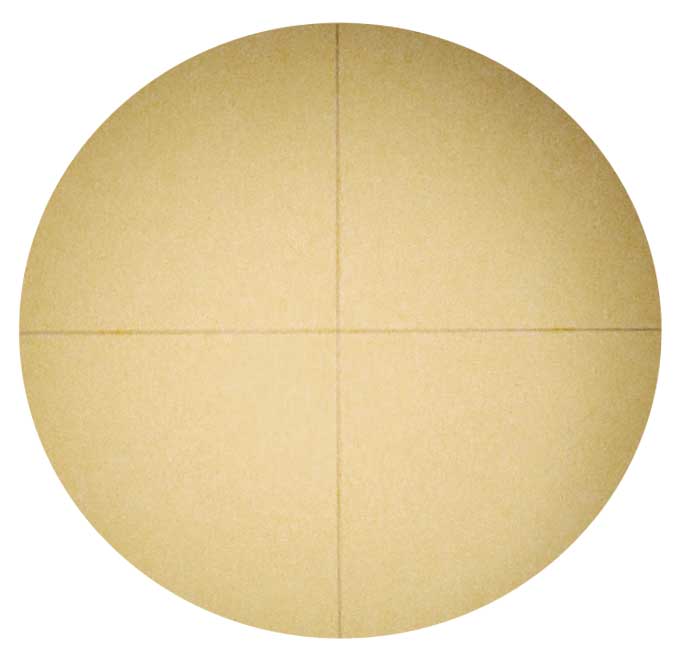

| 接眼レンズのクロスヘアーのピント調整 平行ニコルの状態にする。 接眼レンズ(双眼の偏光反射顕微鏡では片方の接眼レンズ)にはクロスヘアーという十字の黒く細い線が刻まれている。クロスヘアーがはっきり見えるように接眼レンズのギザを回転させる。 |

|

| 接眼レンズのピント調整 平行ニコルの状態で適当な研磨片をステージに載せて観察しながら,ピント調整できる方の接眼レンズのピント調整ギザを回転させ,もう片方の接眼レンズと同じピントになるようにする(2つの接眼レンズのピントを一致させる)。 |

|

| 接眼レンズの目幅調整 両眼で覗いたときに視野がほぼ円に見えるようにする。 |

|

|

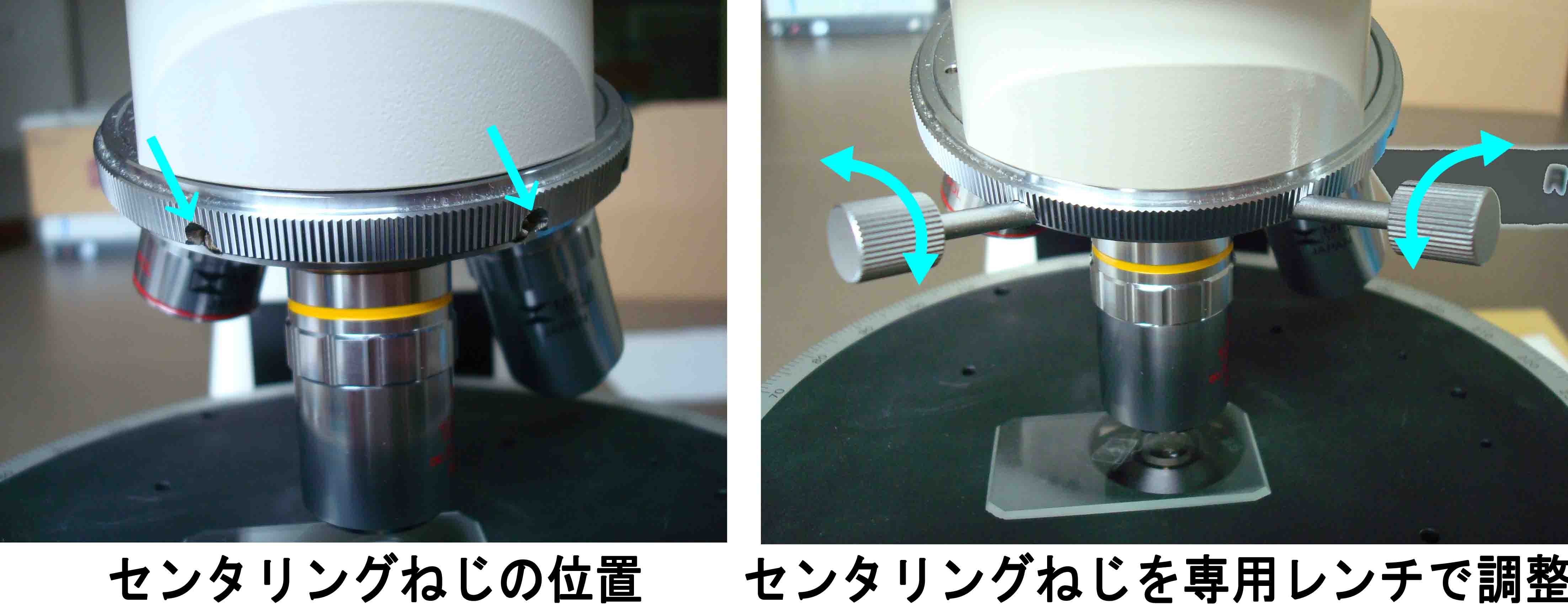

対物レンズのセンタリングの調整 |

|

|

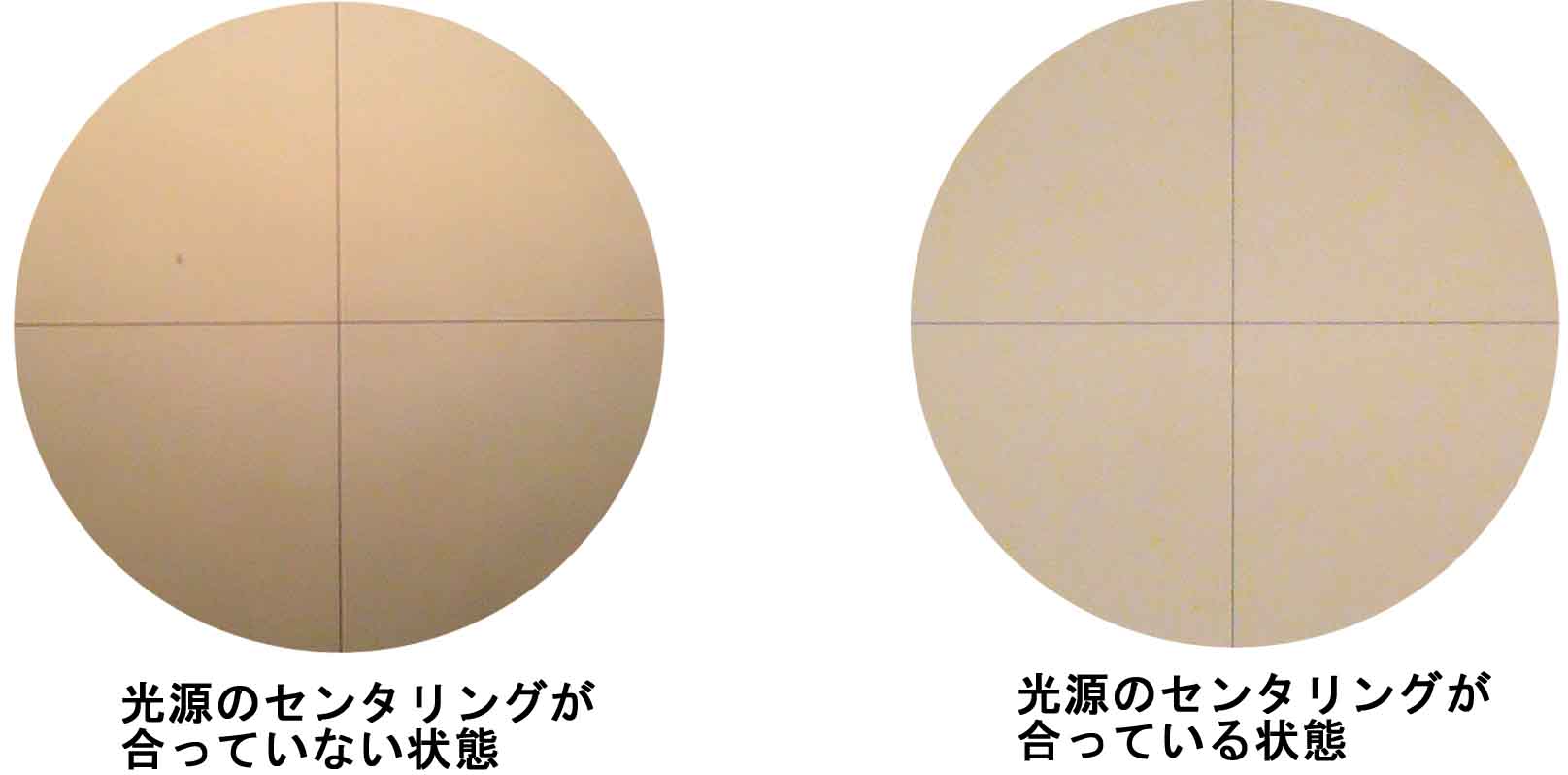

| 光源のセンタリングの調整 きれいなスライドクラスを準備し,平行ニコルで見て,ピントを合わせ,視野の全面がほぼ均一な明るさに見えるように,光源のセンタリングを調整ねじで調整する。 |

|

|

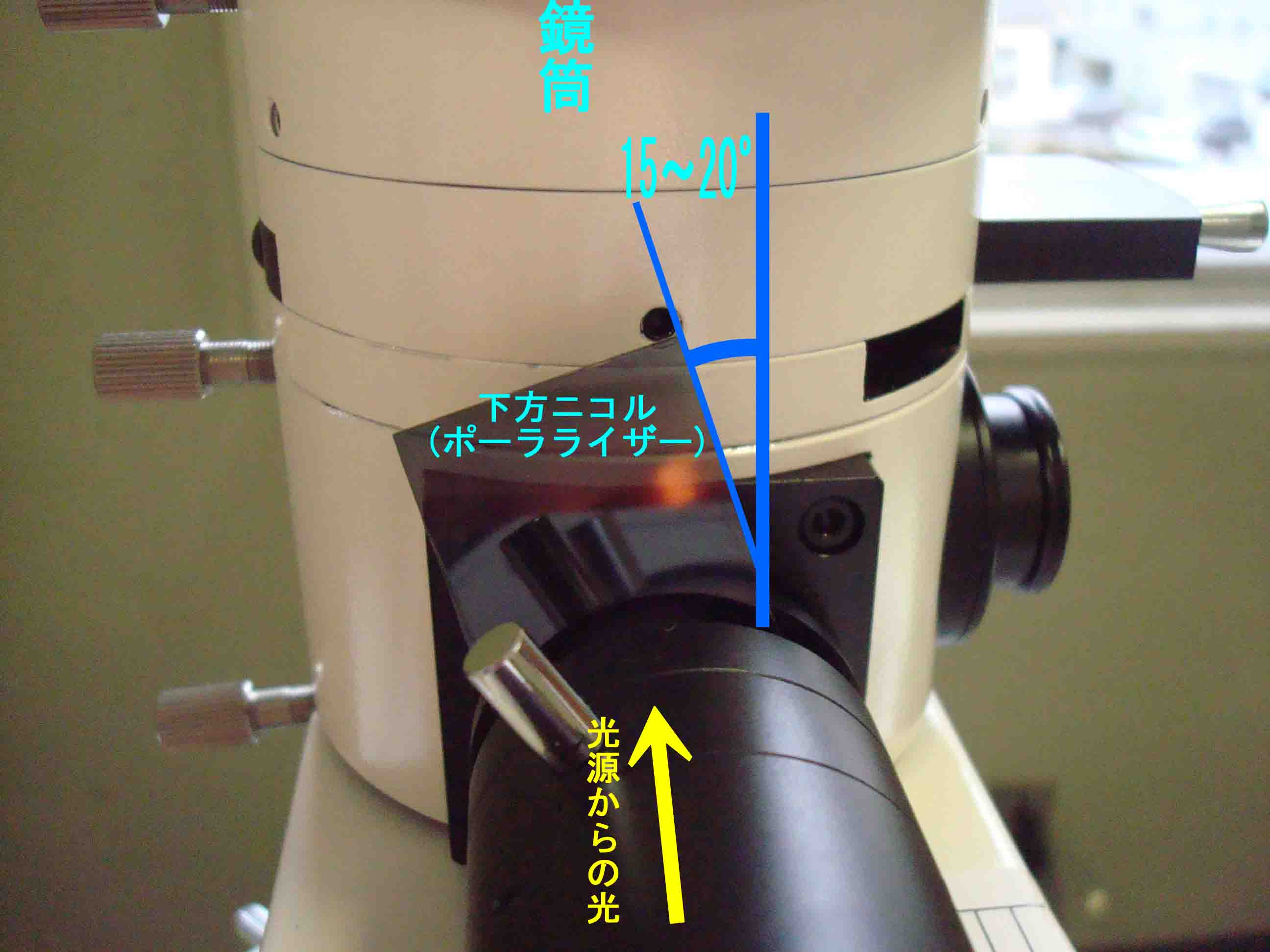

| 下方ニコル(ポーラライザー)の調整 鏡筒のニコル(上方ニコル(アナライザー))と光源の前のニコル(下方ニコル(ポーラライザー))の光学的方位がちょうど90°で直交している場合,観察する鉱物粒子は全く暗黒に見え,ステージを回転させても異方性がわかりにくい。そこで,異方性がよく分かるように光源の前のニコル(下方ニコル(ポーラライザー))を少し回転させてずらす。大抵は15〜20°程度ずらすと最も異方性がよく分かるようになる。 |

|

|

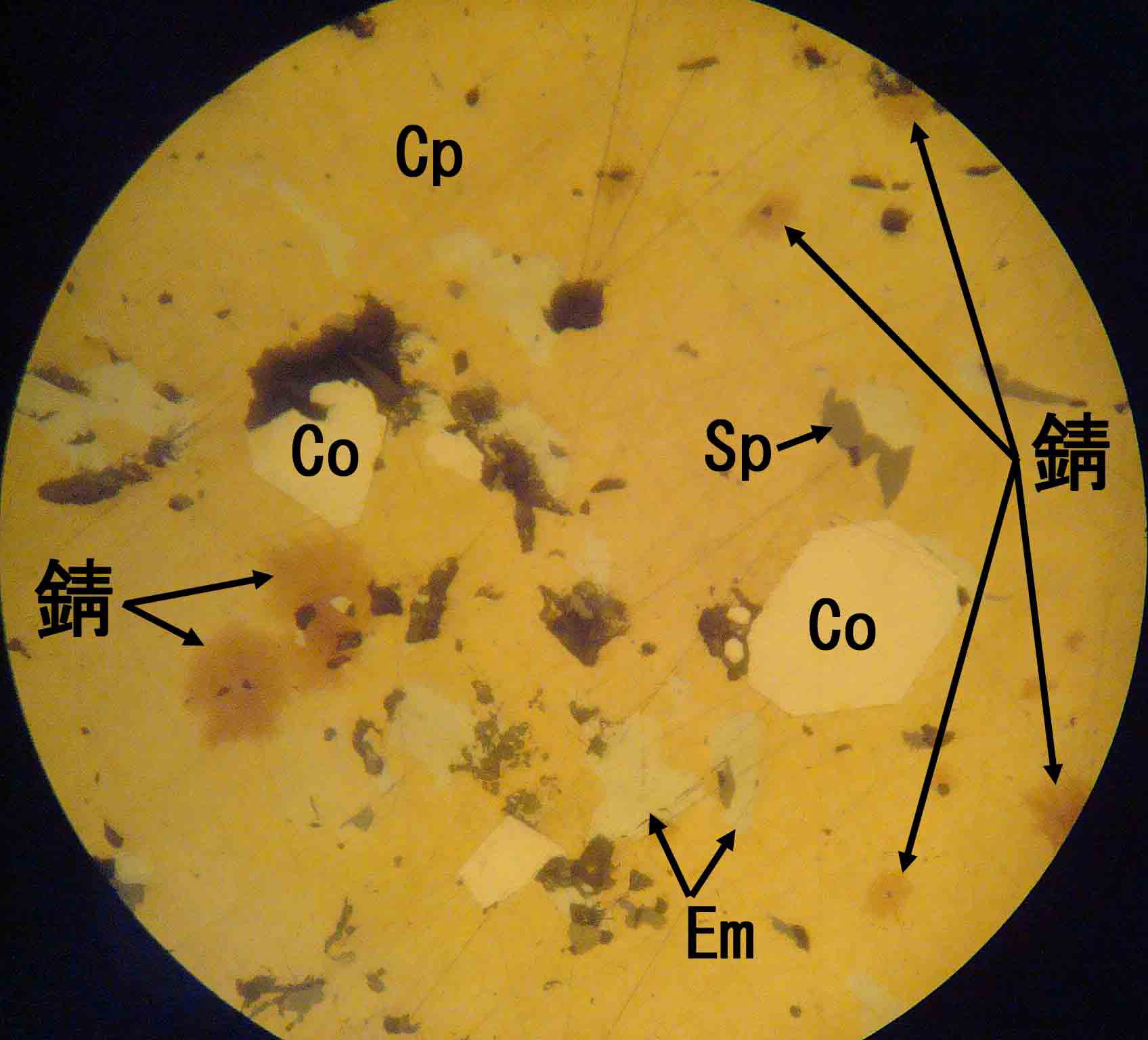

| 試料(研磨片)の錆落とし 研磨片中の硫化鉱物などは数日経つと表面が錆びてくるので(右写真),観察する直前に改めてダイヤモンドペーストで10〜20秒程度,磨いて錆を落として観察する。 |

Cp:黄銅鉱,Co:輝コバルト鉱,Em:エンプレクタイト,Sp:閃亜鉛鉱 |

|

| 偏光反射顕微鏡の取扱上の主な注意点 | ||

| 湿気・ホコリは厳禁 | レンズはカビが生えやすく,湿気・ホコリは大敵である。保管には必ずカバーを掛けておくこと。 | |

| レンズのクリーニングについて | レンズは屈折率を高めるために鉛などを混ぜた特殊な軟らかいガラスを使っており,万一,汚れた場合は取扱い説明書記載の方法でクリーニングすること。 | |

| 対物レンズの交換について | 対物レンズの倍率を変える時は,必ずリボルバーを指で挟んで回すこと。対物レンズに指をかけることは厳禁である。 |  |

| 偏光反射顕微鏡で鉱物を観察する際の主な事柄 ※各項目をクリックするとその観察事項がご覧いただけます。 |

→ [主な金属鉱物(不透明鉱物)の紹介へ] | |||||||

| 平行ニコルで観察する項目 | 鉱物の形態(結晶形態・双晶・離溶組織 | 反射色 | 反射多色性 | 明るさ(反射率) | へき開 | 研磨硬度(シュードベッケ線) | 光腐食 | |

| クロスニコルで観察する項目 | 異方性 | 内部反射 | ||||||