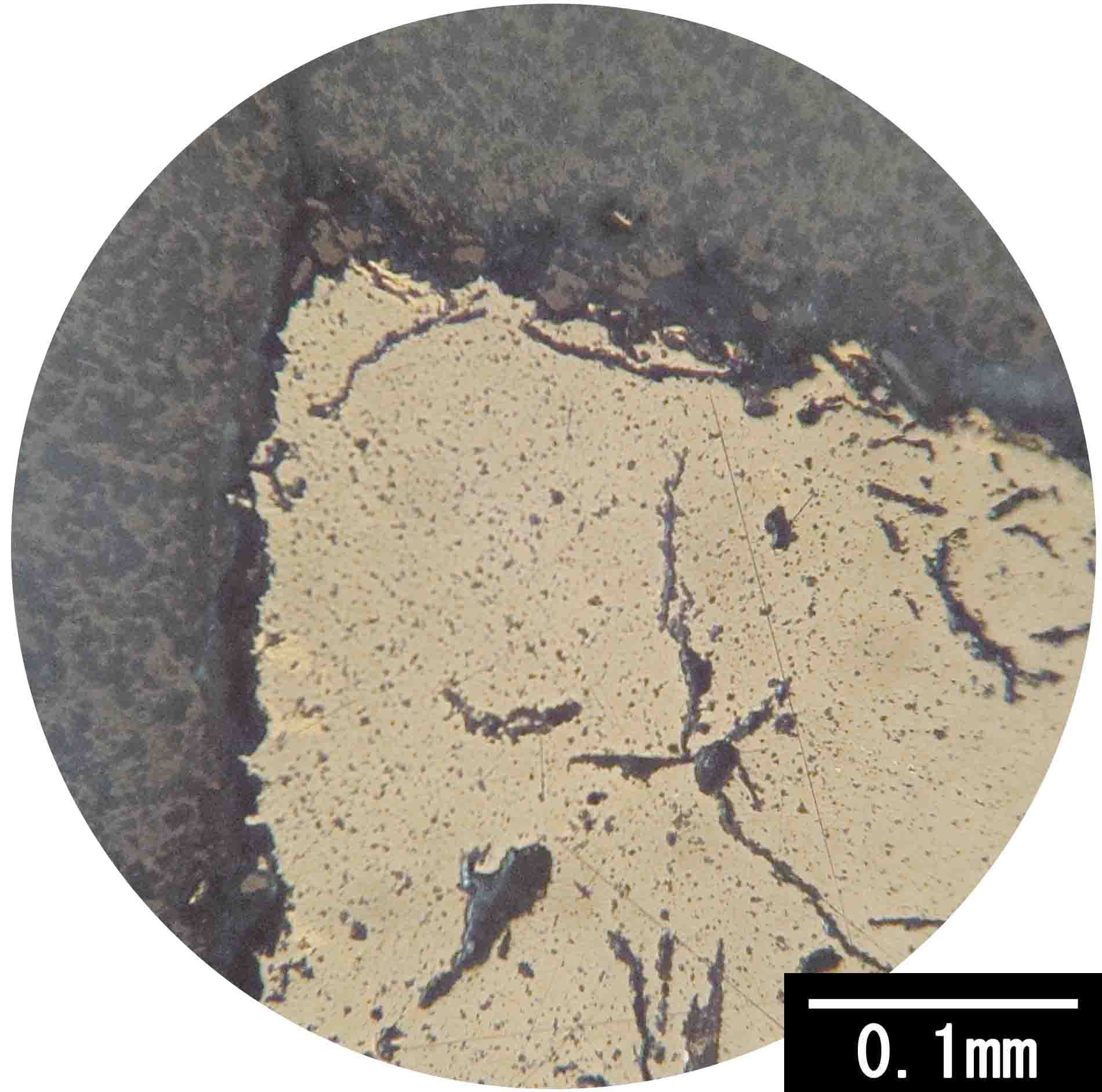

コベリン

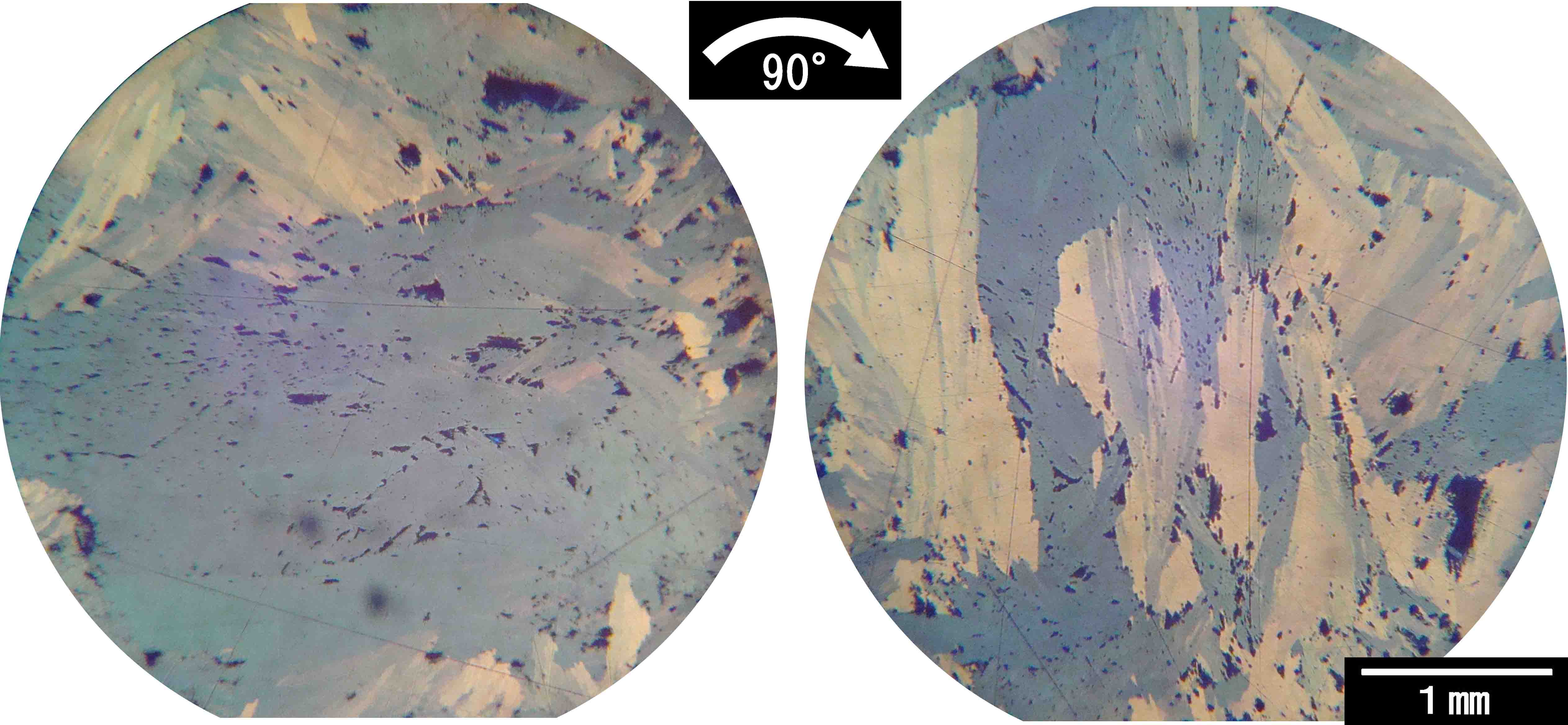

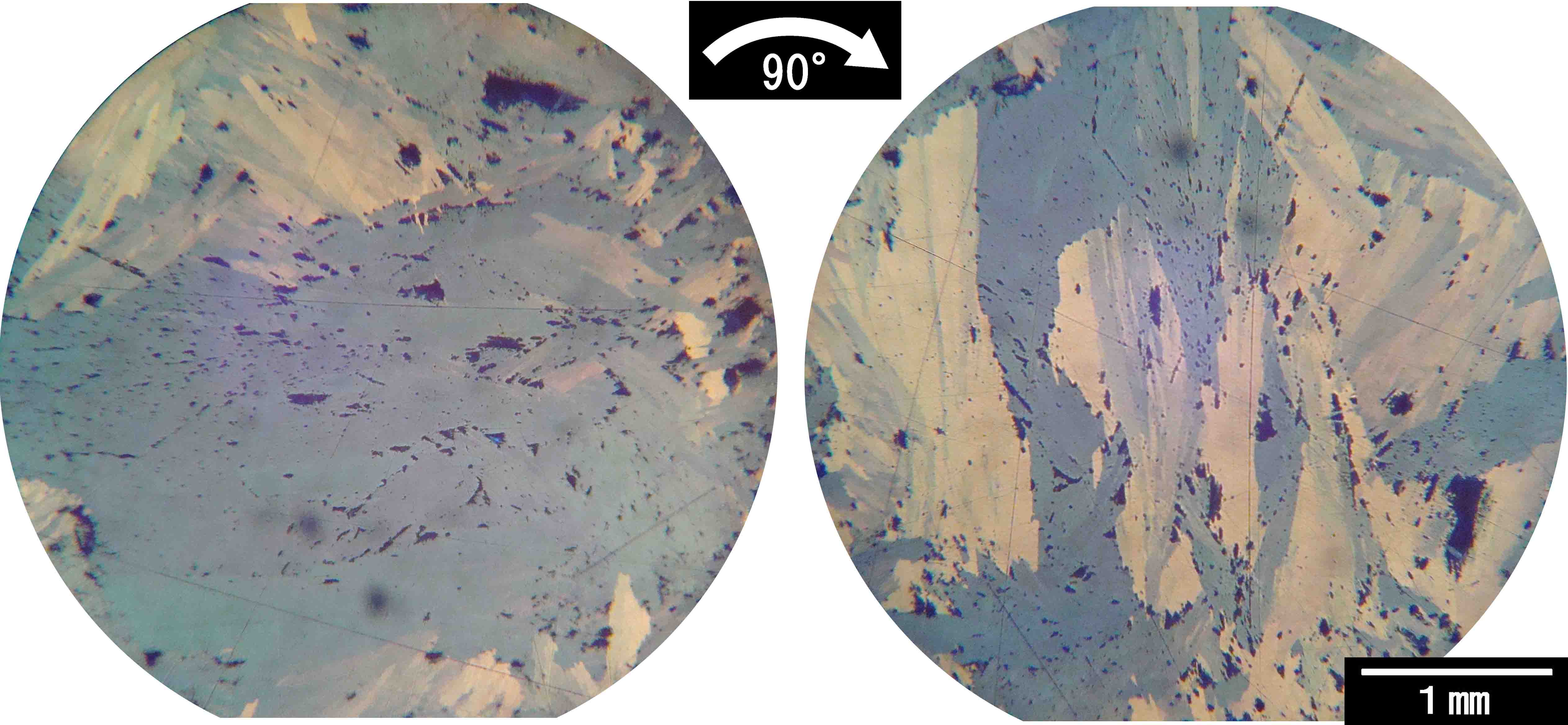

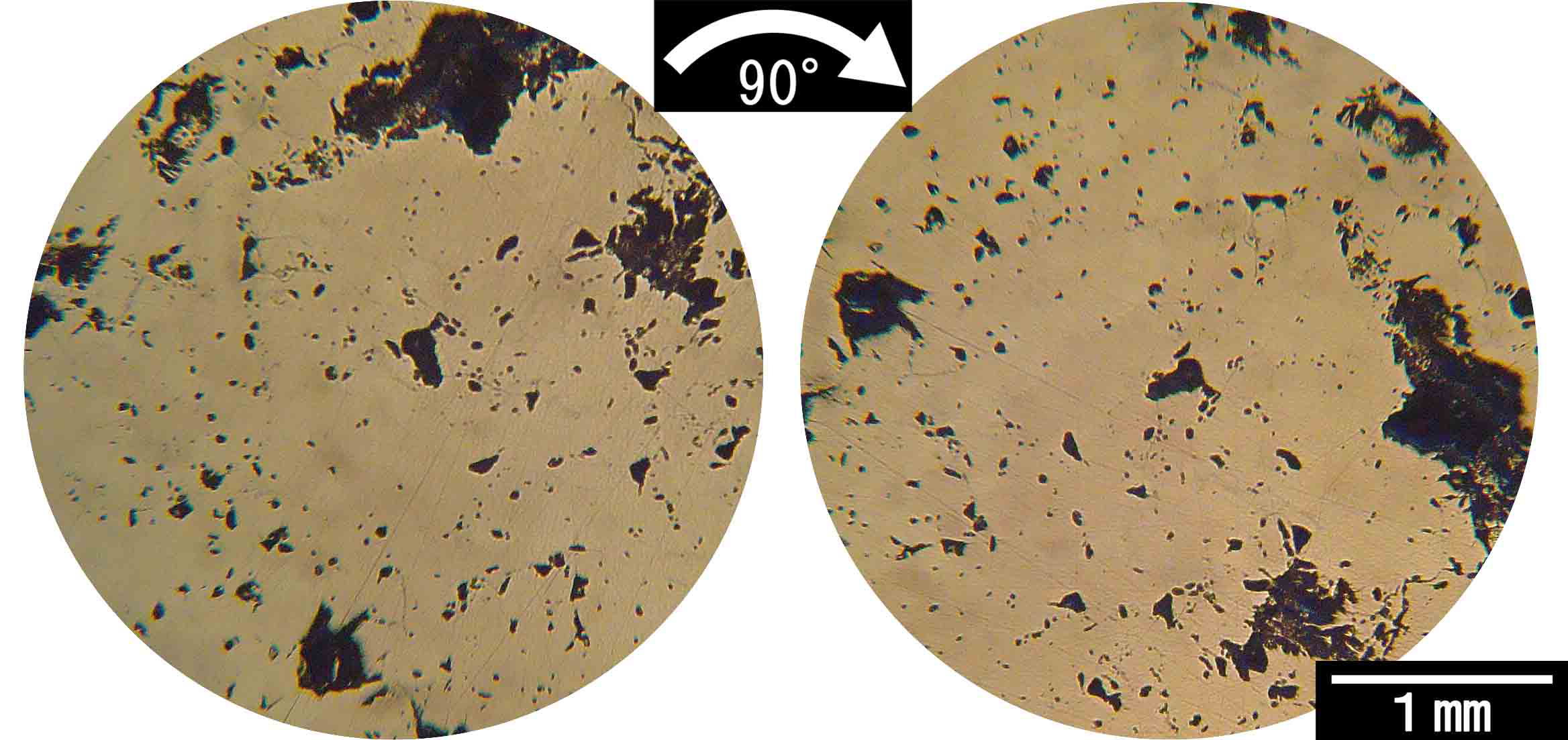

視野全体がコベリンの板状結晶集合体。ステージを回転させなくても粒子による色の違いが著しい。ステージを回転させると青→灰に変化する反射多色性が著しい。

黒鉱鉱床中/秋田県小坂鉱山

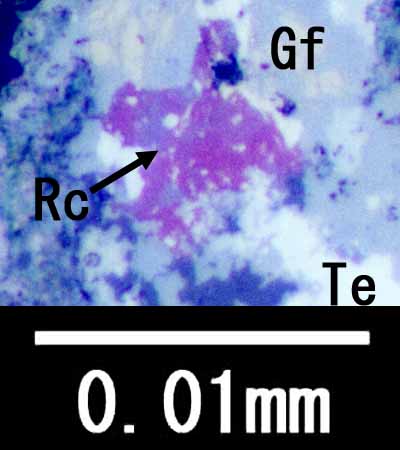

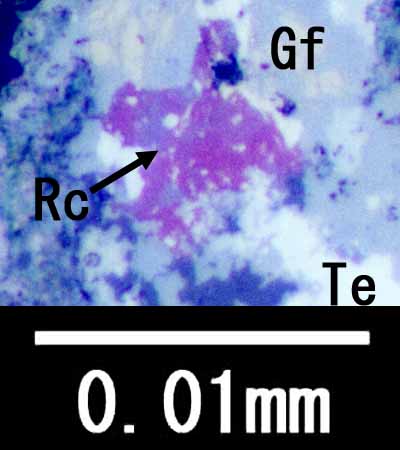

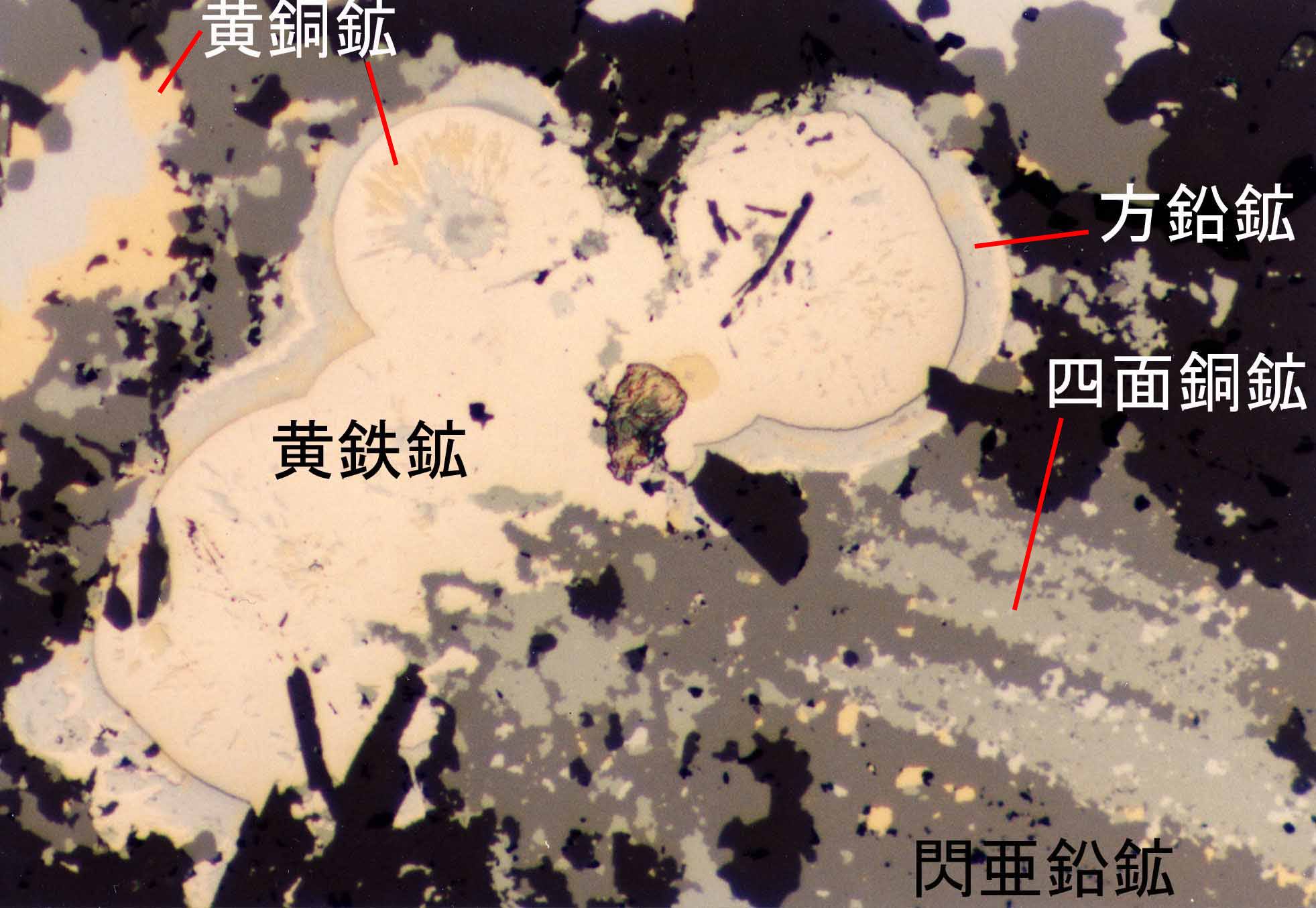

リッカード鉱(Rc)

リッカード鉱(Rc)※ステージを回転させると桃赤→紫青に変化する反射多色性が著しい。写真でも粒子による色の違いが表れている。この色調の鉱物は少ない。

Gf:ゴールドフィールド鉱,Te:自然テルル

熱水鉱脈鉱床中/北海道手稲鉱山

[自然史博物館のページへ] [友の会のページへ]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

反射色(平行ニコルで観察) [戻る]

偏光反射顕微鏡の平行ニコルで見た鉱物の色は,反射色という。

なお,等軸晶系の鉱物はステージを回転させても反射色は変化せず一定だが,それ以外の鉱物はステージを回転させると反射色は変化し,それは反射多色性という。ここでは反射多色性以外の反射色について述べる。

偏光反射顕微鏡下での鉱石鉱物には特徴的な反射色を示す物もあるが,7割程度のものは白〜灰色系の無彩色に近い色で,特徴的な色を示すものはやや少ない。しかし,そのような白〜灰色系の鉱物もわずかに青・クリーム・褐・赤・緑を帯びることが多く,その微妙な色合いが同定の手がかりとなる。

反射色が特徴的な鉱物(種類数としては約3割)

・青/コベリン

・赤〜紫/リッカード鉱

・橙/自然銅,紅砒ニッケル鉱,ウマンゴ鉱など

・黄/黄銅鉱,黄鉄鉱,自然金など

・褐/キューバ鉱,磁硫鉄鉱,斑銅鉱など

| 青色系 | 赤〜紫系 | |||

コベリン 視野全体がコベリンの板状結晶集合体。ステージを回転させなくても粒子による色の違いが著しい。ステージを回転させると青→灰に変化する反射多色性が著しい。 黒鉱鉱床中/秋田県小坂鉱山 |

リッカード鉱(Rc) リッカード鉱(Rc)※ステージを回転させると桃赤→紫青に変化する反射多色性が著しい。写真でも粒子による色の違いが表れている。この色調の鉱物は少ない。 Gf:ゴールドフィールド鉱,Te:自然テルル 熱水鉱脈鉱床中/北海道手稲鉱山 |

|||

| 橙色系 | ||||

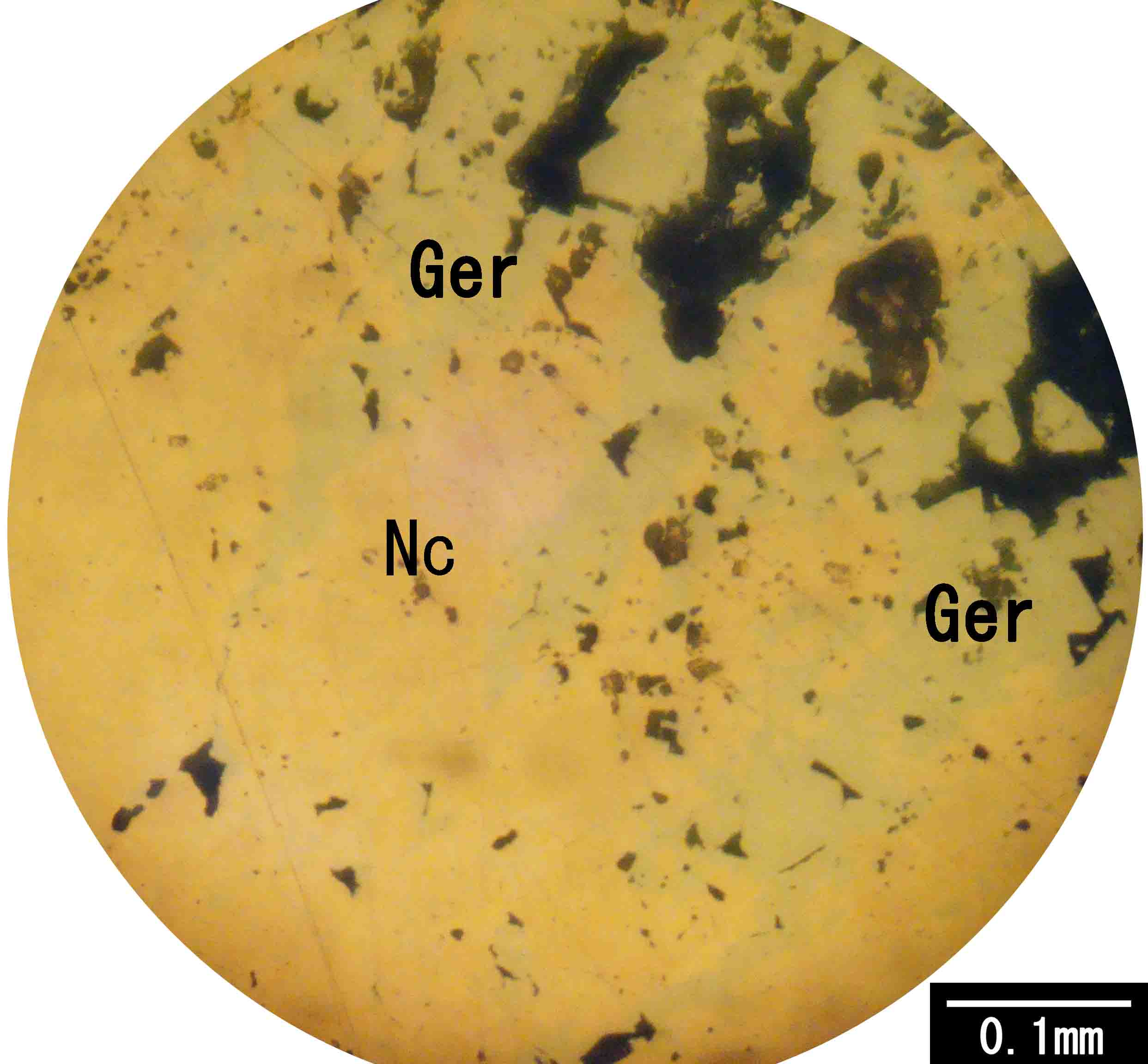

紅砒ニッケル鉱(Nc) ステージを回転させると橙→黄に変化する反射多色性が見られる。写真でも少し粒子による色の違いが表れている。 灰白色部(Ger)は硫砒ニッケル鉱 熱水鉱床中/兵庫県夏梅鉱山 |

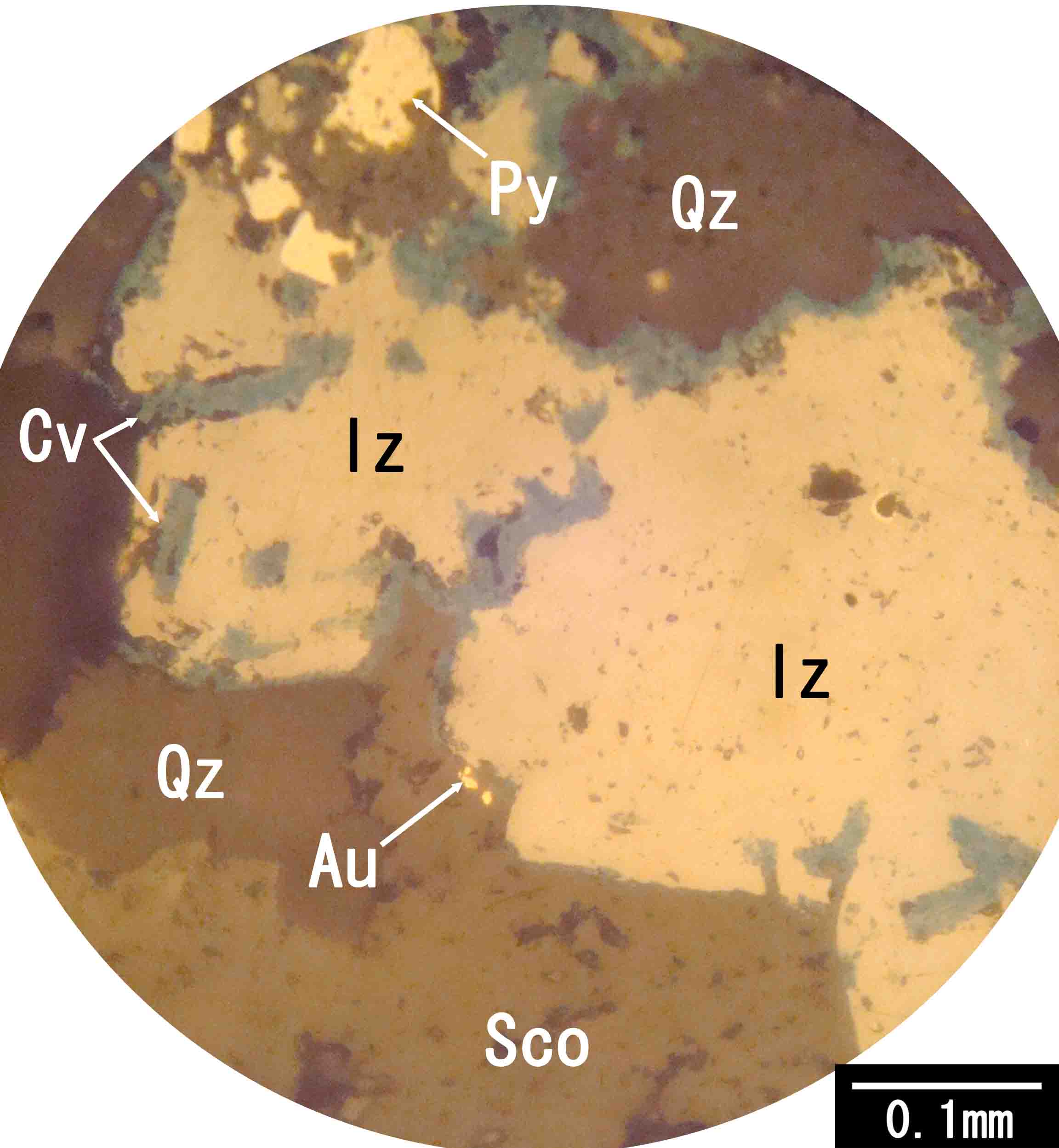

ルソン銅鉱(lz) ステージを回転させると橙桃色→紅灰色に変化する反射多色性が見られる。写真でも少し粒子による色の違いが表れている。 Py:黄鉄鉱,Au:自然金,,Cv:コベリン,Sco:スコロド石,Qz:石英 熱水鉱床中/鹿児島県赤石鉱山 |

|||

| 黄色系 | ||

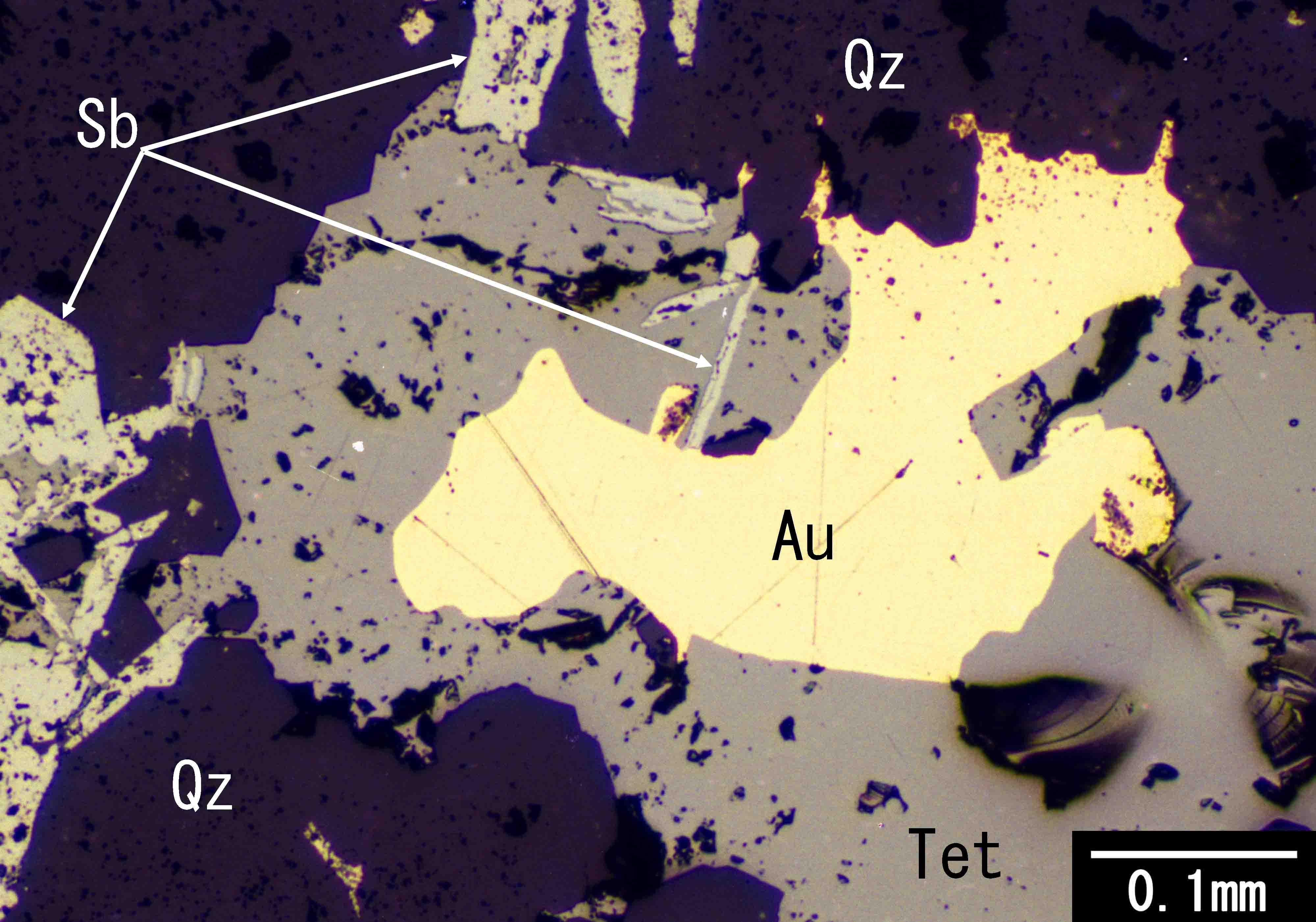

自然金(Au) 自然金(Au) Tet:四面銅鉱,Sb:輝安鉱,Qz:石英 熱水鉱脈鉱床中/兵庫県中瀬鉱山 |

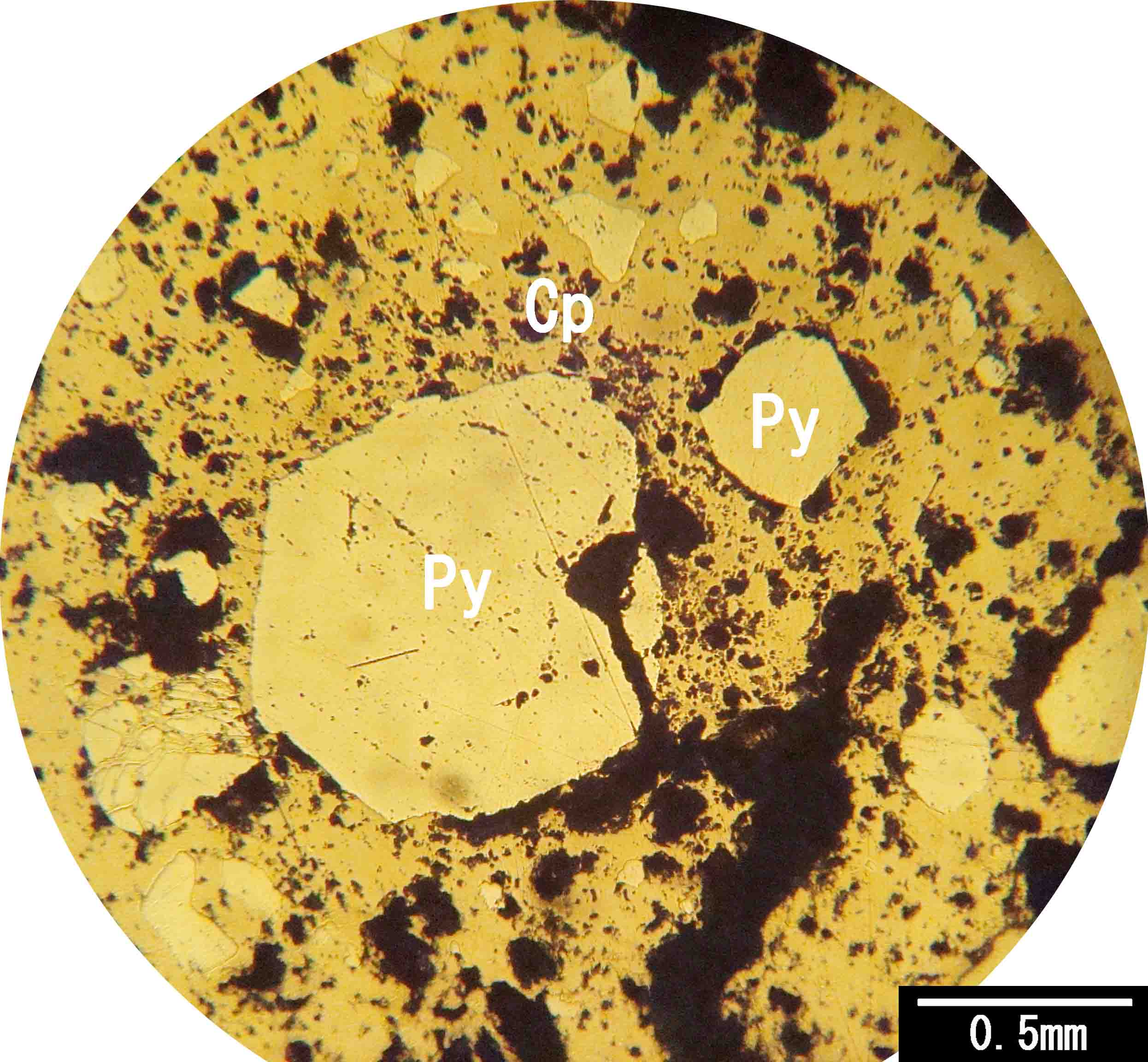

黄銅鉱(Cp),黄鉄鉱(Py) 黒鉱鉱床中/秋田県松峰鉱山 |

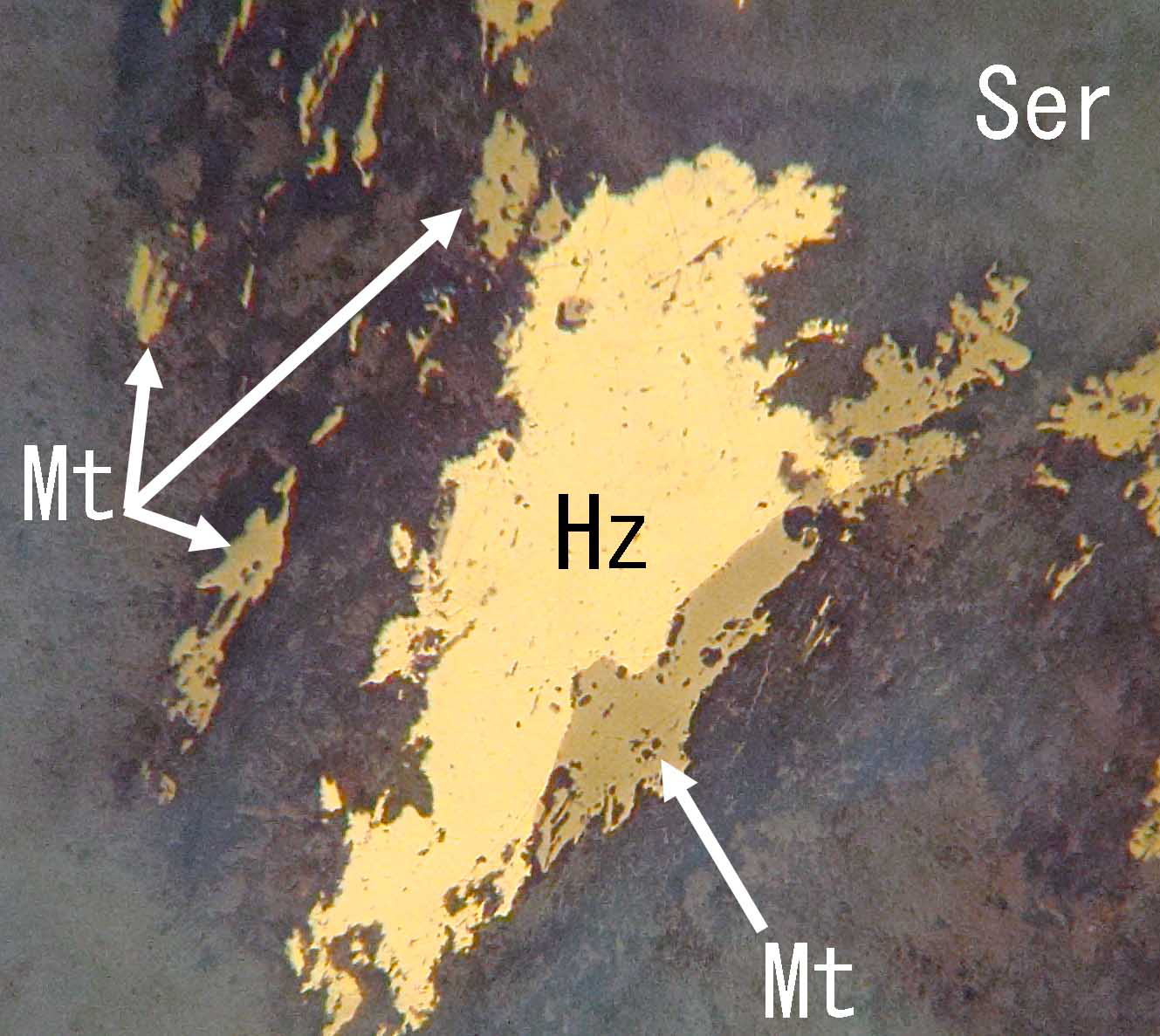

ヒーズルウッド鉱(Hz) ヒーズルウッド鉱(Hz)Mt:磁鉄鉱,Ser:蛇紋石 鉱染鉱床中/山口県 |

| 褐色系 | ||

|

|

|

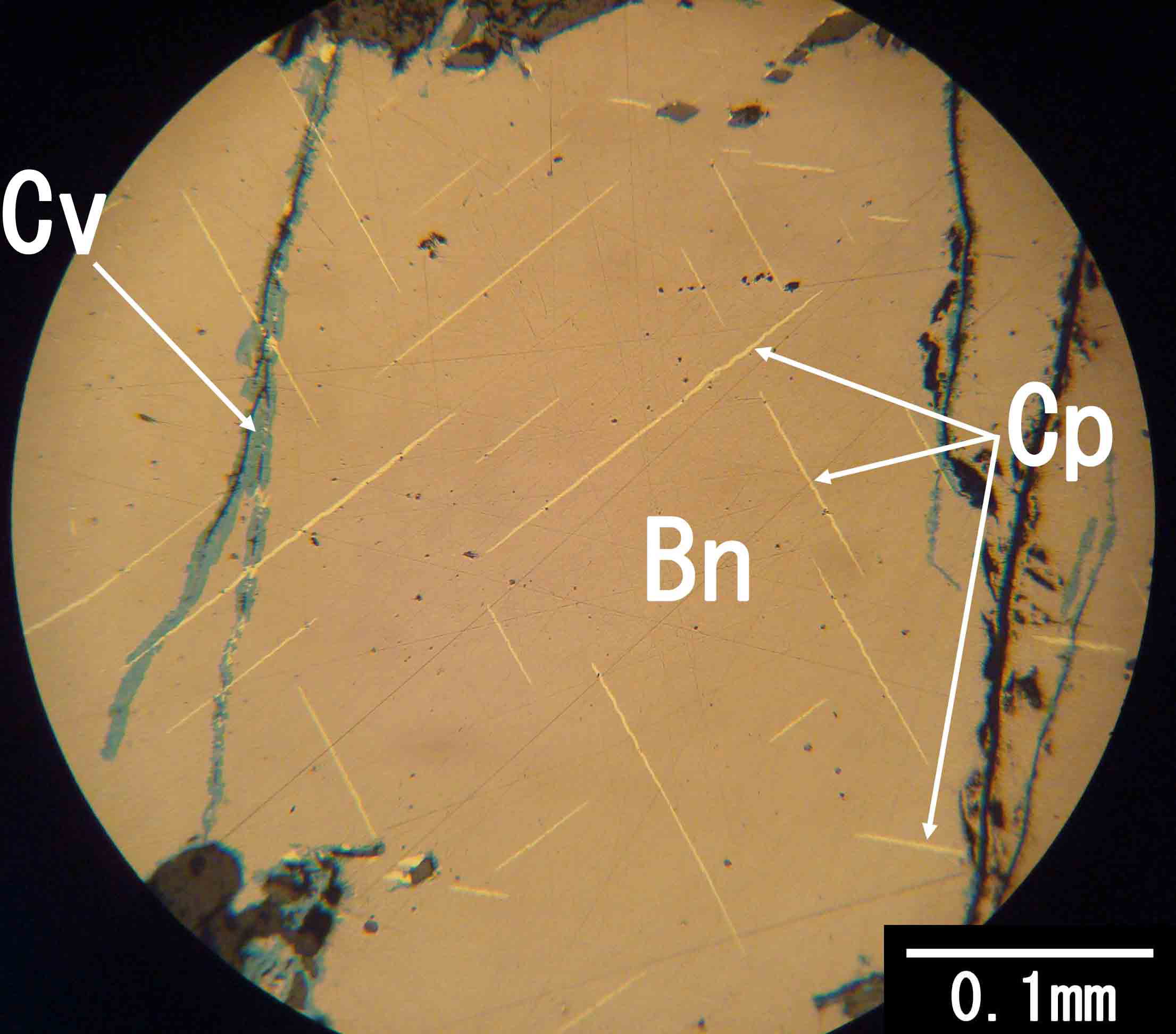

| 斑銅鉱(Bn) Cp:黄銅鉱,Cv:コベリン スカルン鉱床中/広島県三原鉱山 |

磁硫鉄鉱 視野全体が細粒集合体。ステージを回転させると褐→褐灰に変化する反射多色性が著しい。写真でも粒子による色の違いが表れている。 熱水鉱脈鉱床中/鹿児島県錫山鉱山産 |

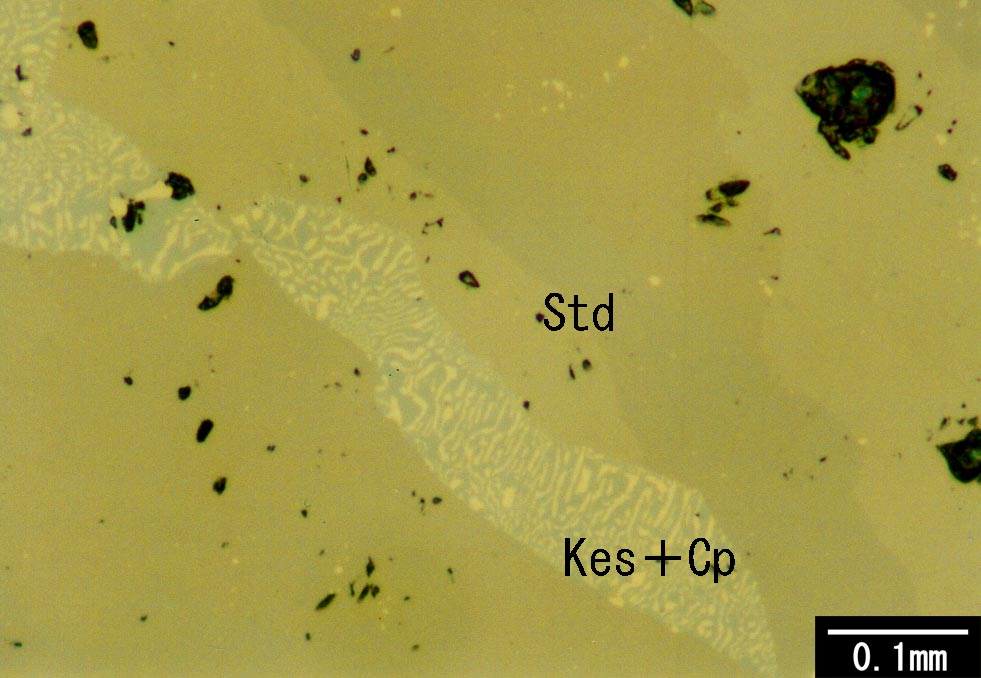

褐錫鉱(Std) ※ステージを回転させると褐→褐灰に変化する反射多色性が著しい。写真でも粒子による色の違いが表れている。 Kes+Cp:亜鉛黄錫鉱(灰)+黄銅鉱(黄)の平行連晶集合体 熱水鉱脈鉱床中/兵庫県生野鉱山産 |

反射色が無彩色(白〜灰色)に近い鉱物(種類数としては約7割)

・ほぼ白〜灰色/自然テルル,方鉛鉱など

・青味を帯びた白〜灰色/赤鉄鉱,濃紅銀鉱〜淡紅銀鉱,輝銅鉱および輝銅鉱に近い硫化銅鉱物(デュルレ鉱・方輝銅鉱など),輝安鉱(反射多色性で帯褐色になる)など

・クリーム色を帯びた白〜灰色/テルル鉛鉱,カラベラス鉱など

・褐味を帯びた白〜灰色/磁鉄鉱,チタン鉄鉱,石墨など

・赤味を帯びた白〜灰色/硫銀ゲルマニウム鉱,輝コバルト鉱など

・緑味を帯びた白〜灰色/黄錫鉱,輝銀鉱,アグイラ鉱,輝安銀鉱など

| ほぼ白〜灰色 | 青味を帯びた白〜灰色 | クリーム色を帯びた白〜灰色 | |

|

|

|

|

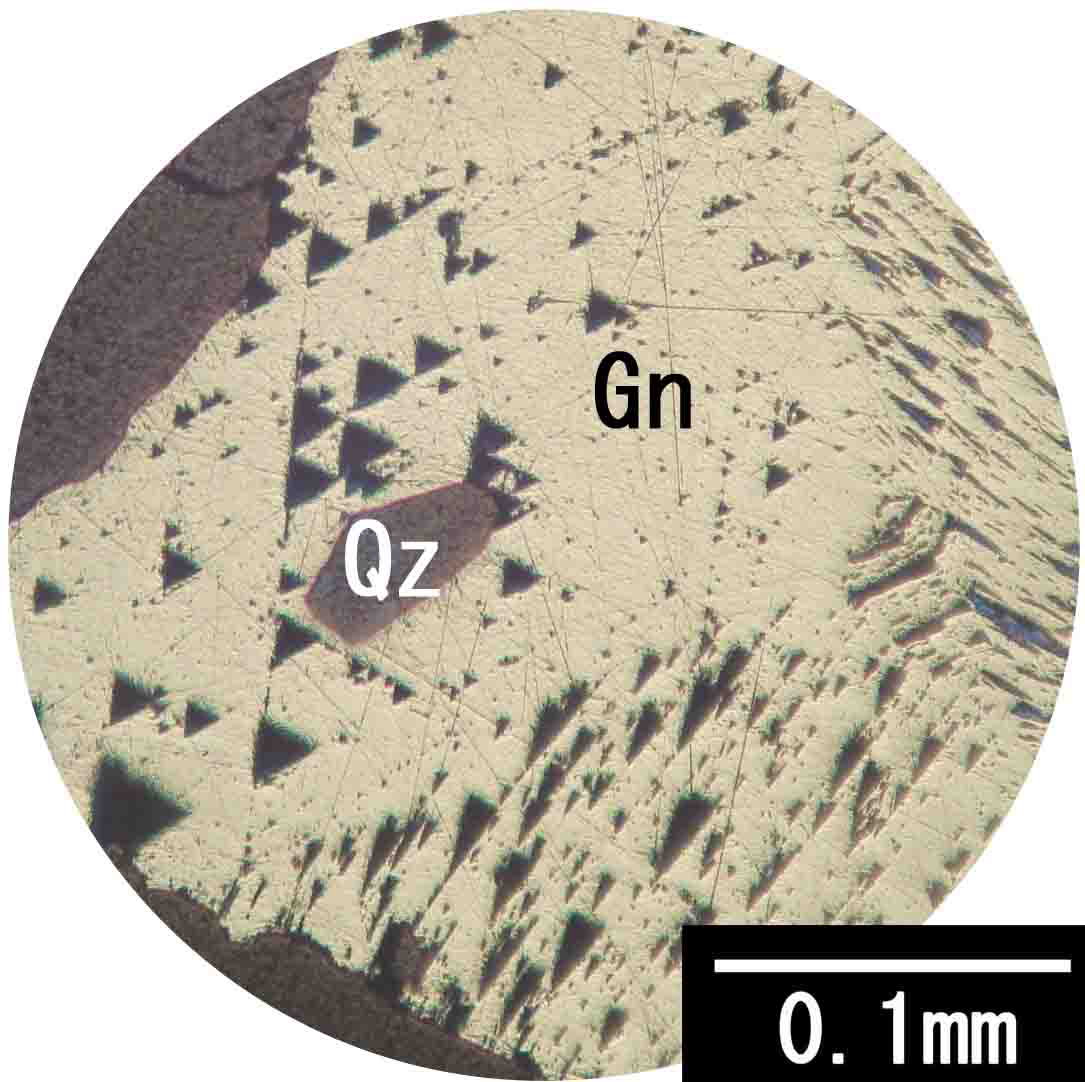

| 方鉛鉱(Gn) Qz:石英 熱水鉱脈鉱床中/鳥取県大倉鉱山 |

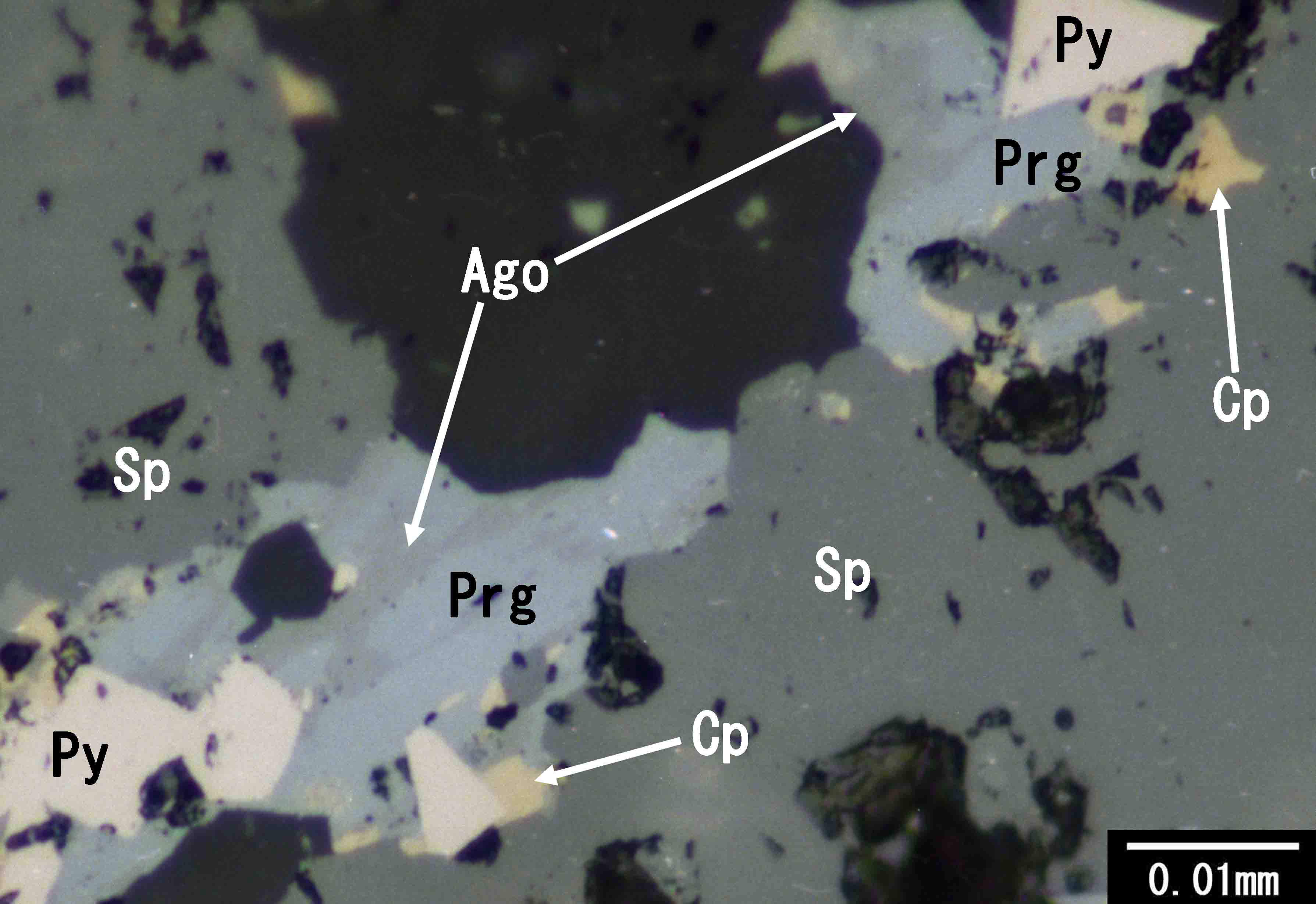

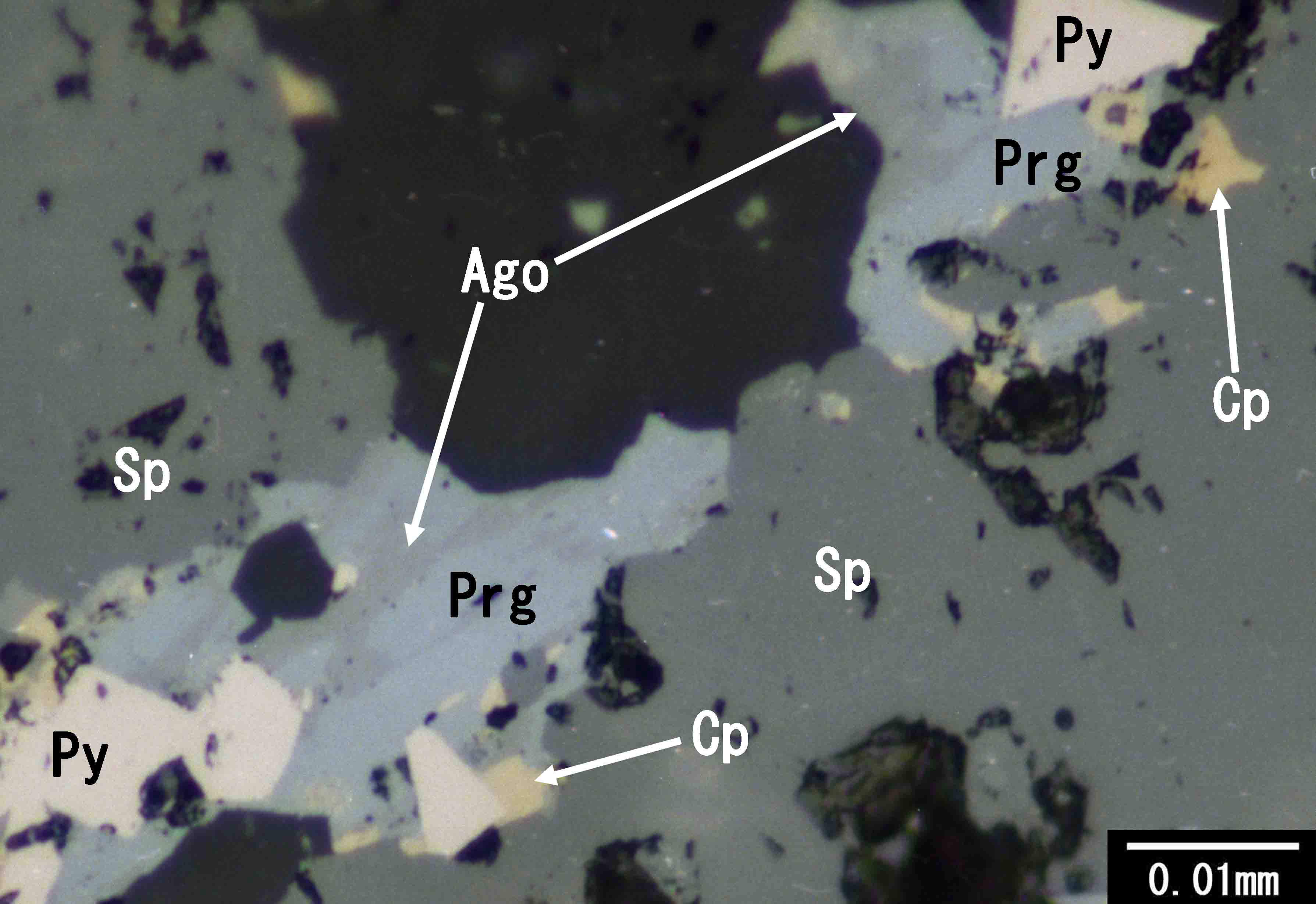

濃紅銀鉱(Prg) Ago:硫銀ゲルマニウム鉱,Cp:黄銅鉱,Py:黄鉄鉱,Sp:閃亜鉛鉱 熱水鉱脈鉱床中/北海道上国鉱山 |

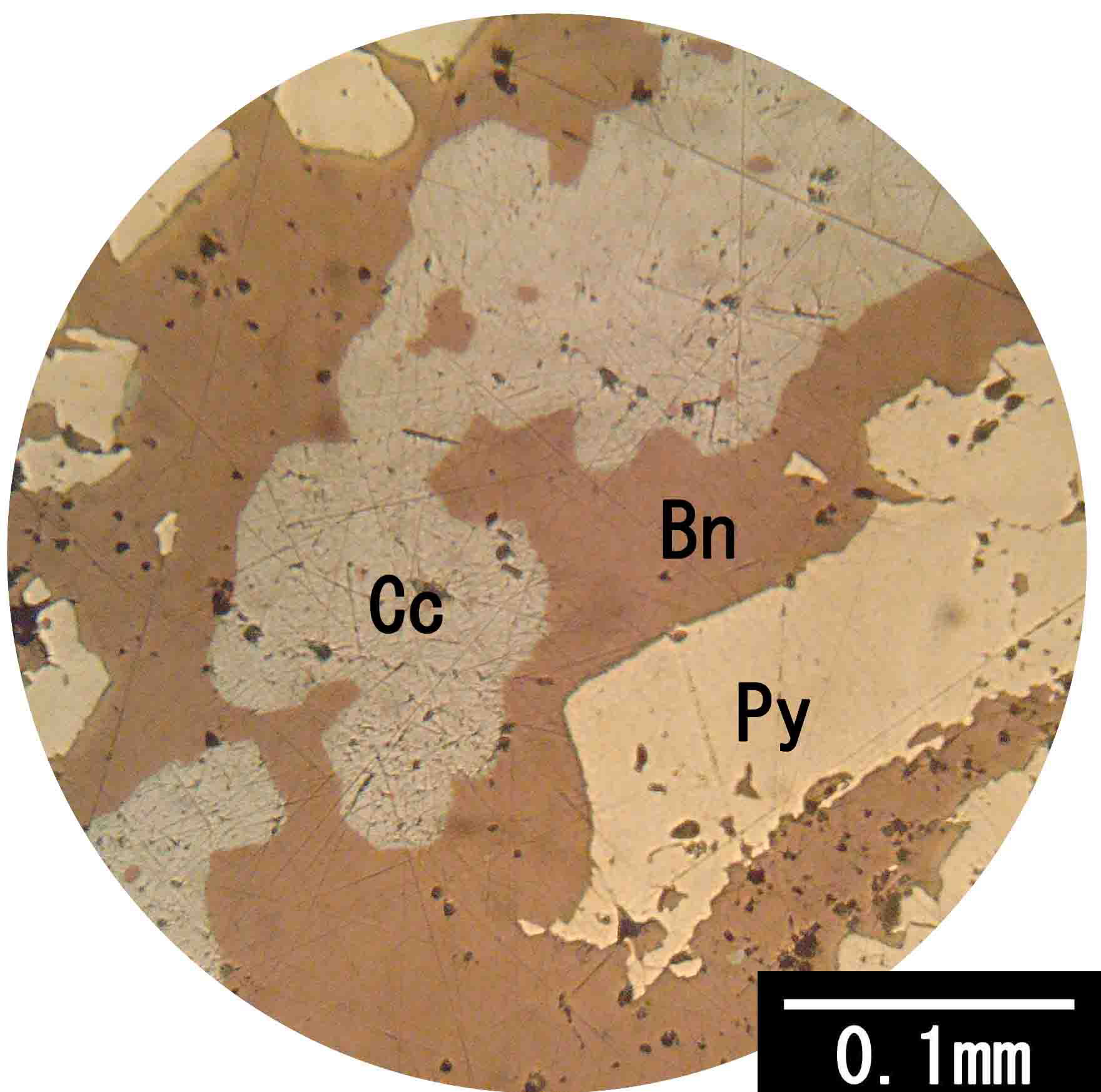

方輝銅鉱(Cc) Bn:斑銅鉱,Py:黄鉄鉱 黒鉱鉱床中/秋田県古遠部鉱山 |

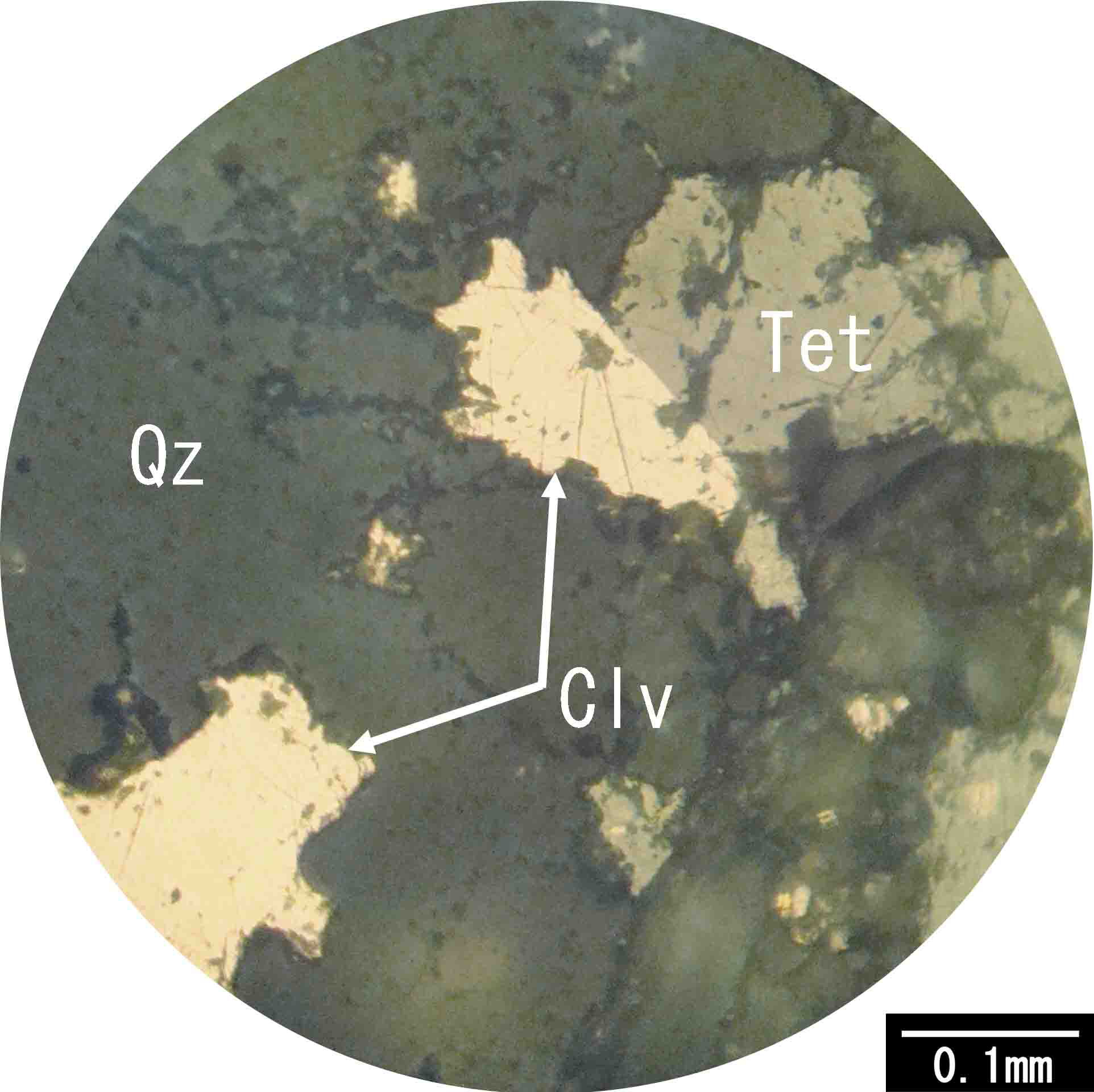

カラベラス鉱(Clv) Tet:四面銅鉱,Qz:石英 熱水鉱脈鉱床中/オーストラリア カルグーリー |

| 褐味を帯びた白〜灰色 | 赤味を帯びた白〜灰色 | 緑味を帯びた白〜灰色 | |

|

|

|

|

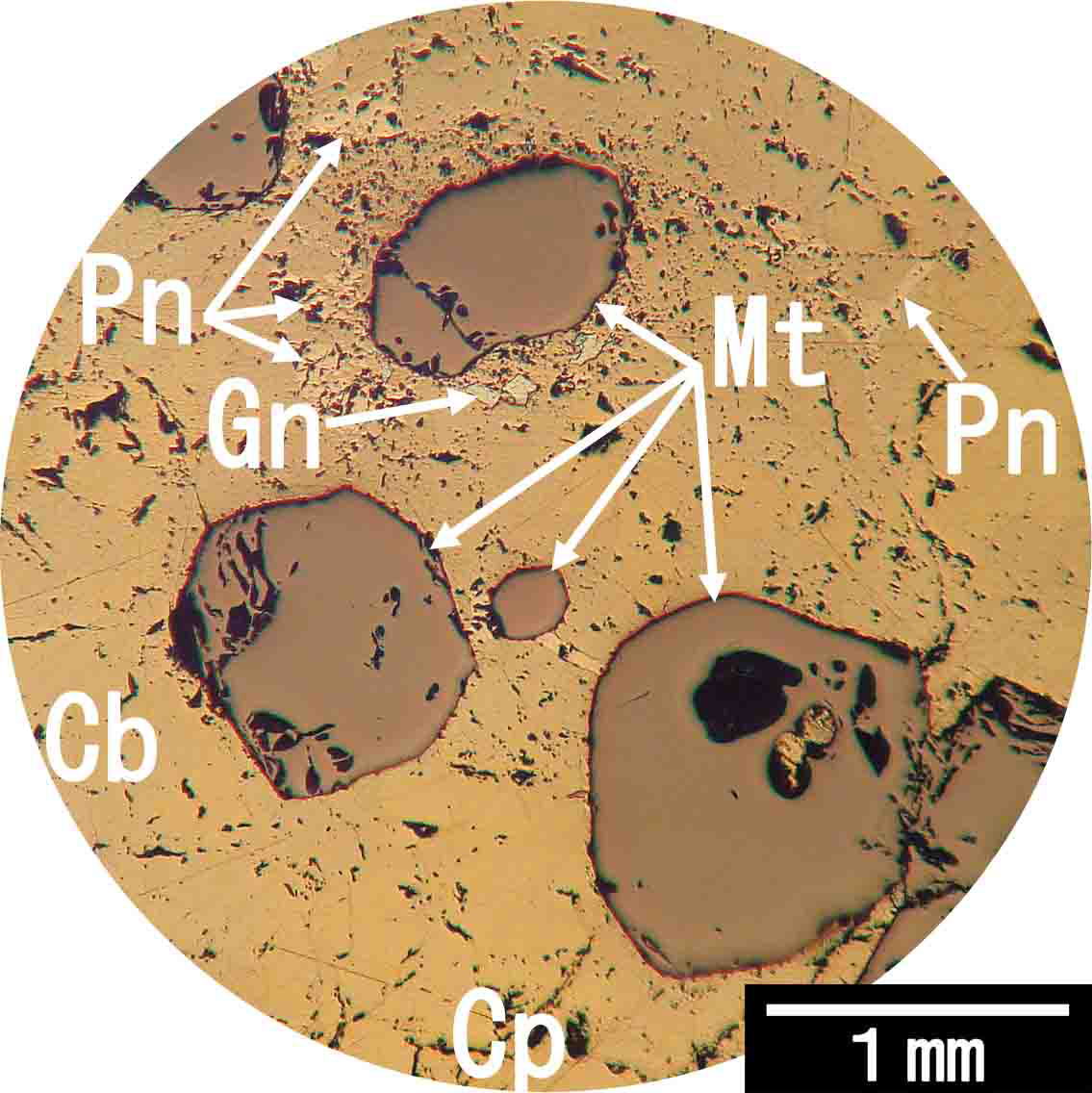

| 磁鉄鉱(Mt) Cp:黄銅鉱,Cb:キューバ鉱,Pn:ペントランド鉱,Gn:方鉛鉱 熱水鉱脈鉱床中/ロシア ノリリスク鉱山 |

硫銀ゲルマニウム鉱(Ago) Prg:濃紅銀鉱,Cp:黄銅鉱,Py:黄鉄鉱,Sp:閃亜鉛鉱 熱水鉱脈鉱床中/北海道上国鉱山 |

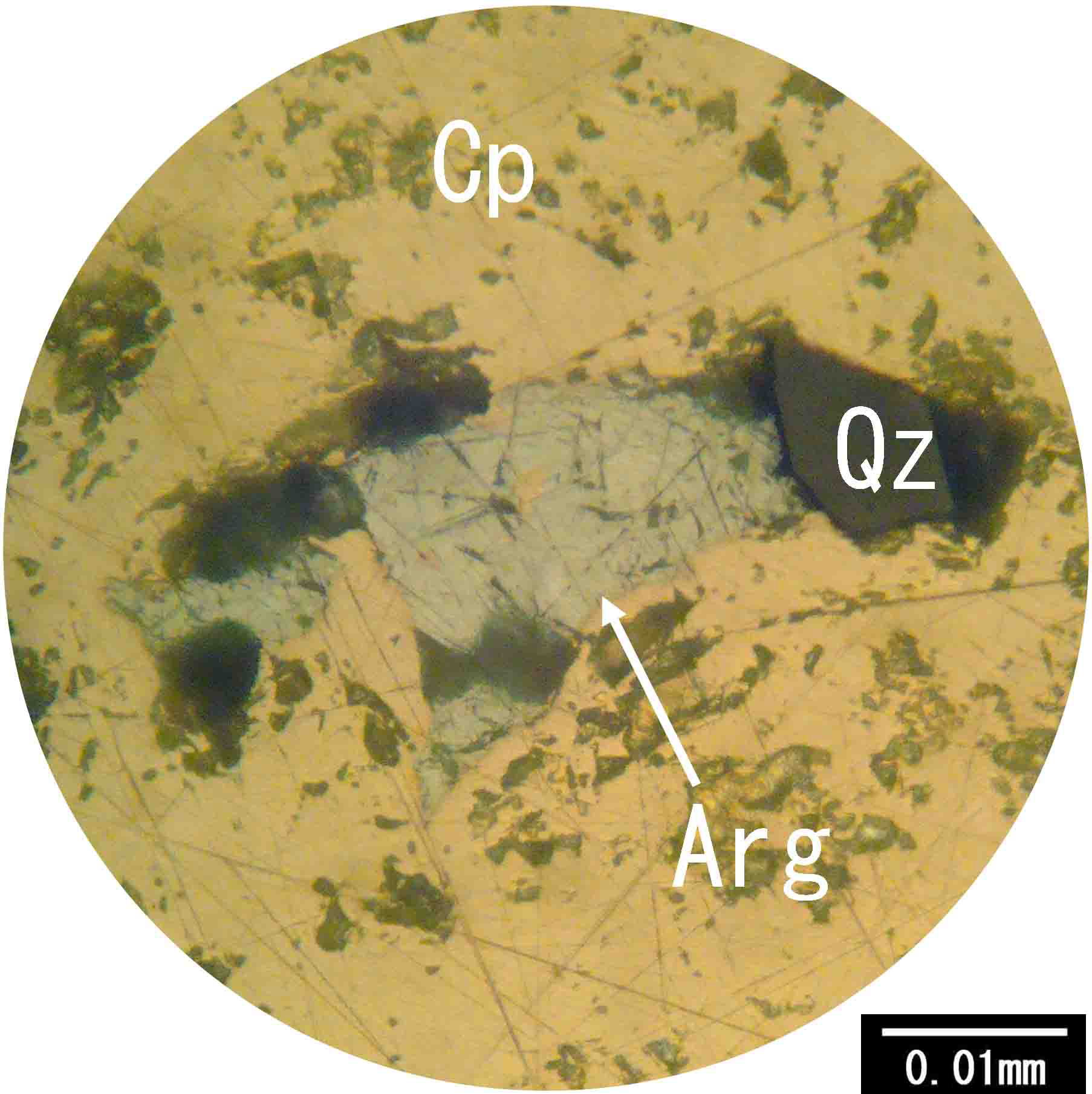

輝銀鉱(Arg) Cp:黄銅鉱,Qz:石英 熱水鉱脈鉱床中/兵庫県大身谷鉱山 |

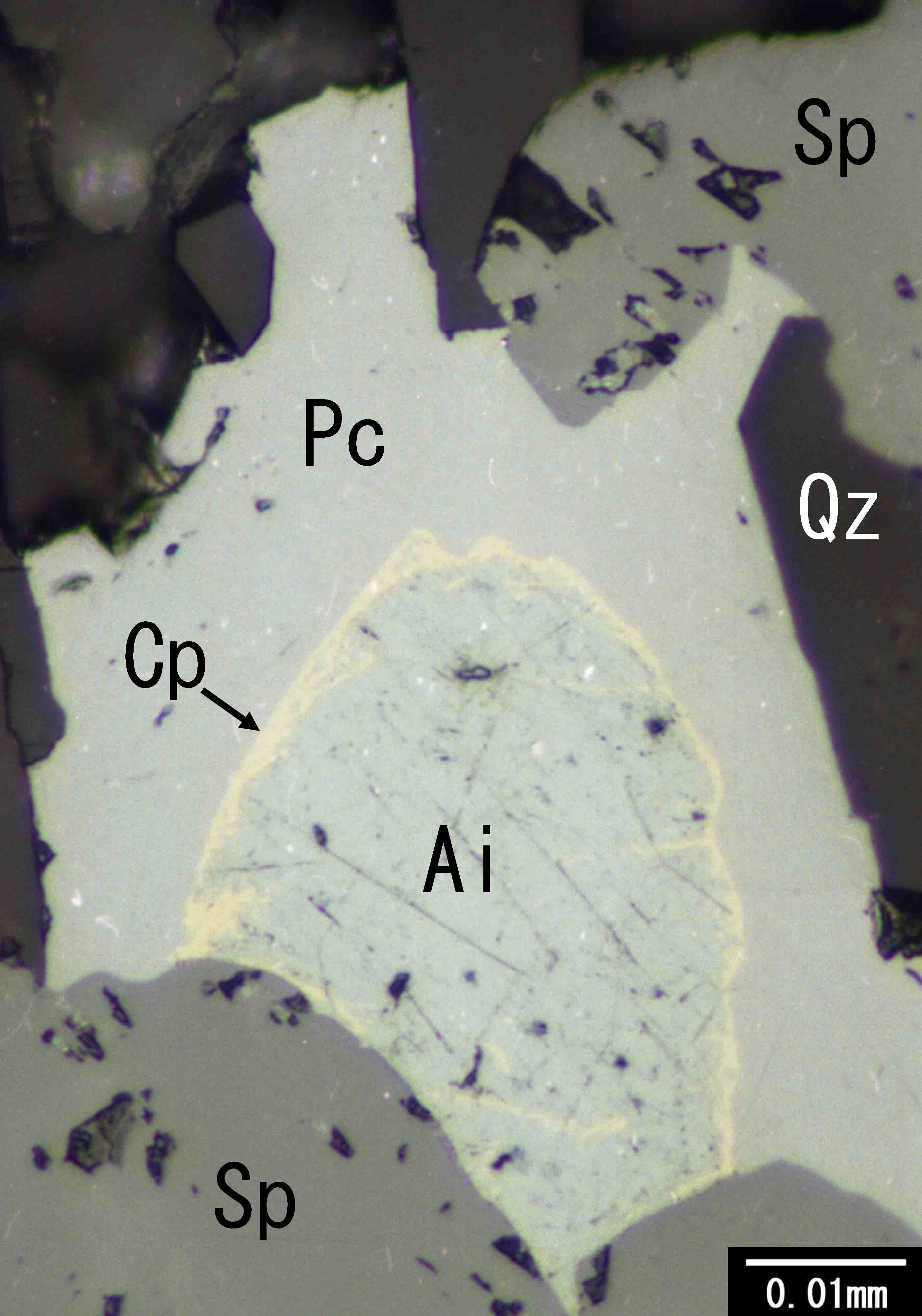

アグイラ鉱(Ai)(※セレンが多くなるにつれ,緑味に乏しくなる) Pc:ピアース鉱,Cp:黄銅鉱,Sp:閃亜鉛鉱,Qz:石英 熱水鉱脈鉱床中/北海道光竜鉱山 |

-----------------------------------------------------------------------

固溶体組成の違いによる反射色の違い

幅広い組成変化がある固溶体鉱物では,その組成の違いで反射色が異なる場合がある。

例1)自然金は大抵,自然銀との固溶体(合金)であり,銀を多く固溶するものほど,反射色が白っぽく,かつ,反射率が高くなり明るくなる。

|

|

|

|

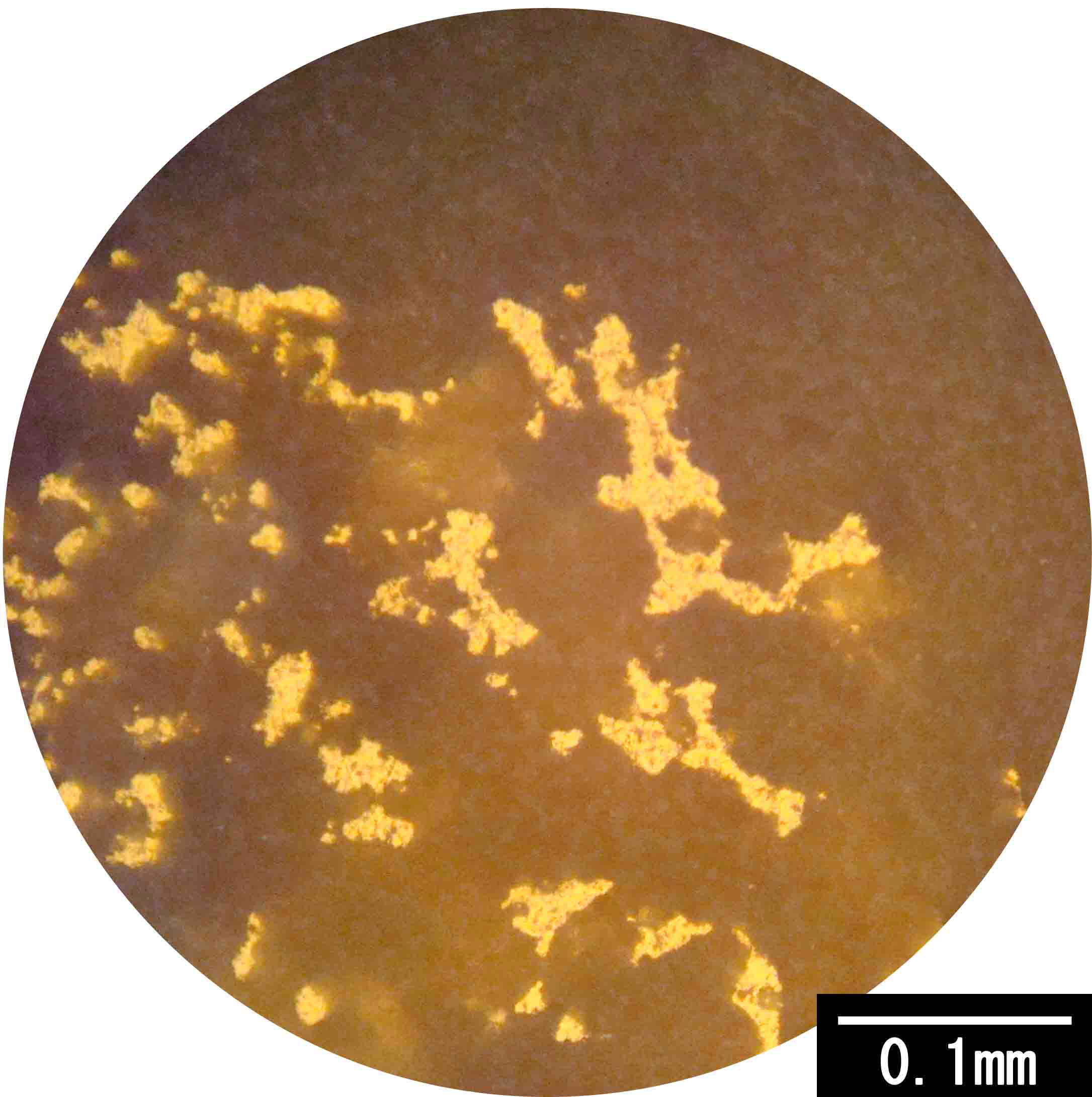

| 銀が5%未満のもの(濃黄色) 熱水鉱脈鉱床中/チリ エル インディオ鉱山 |

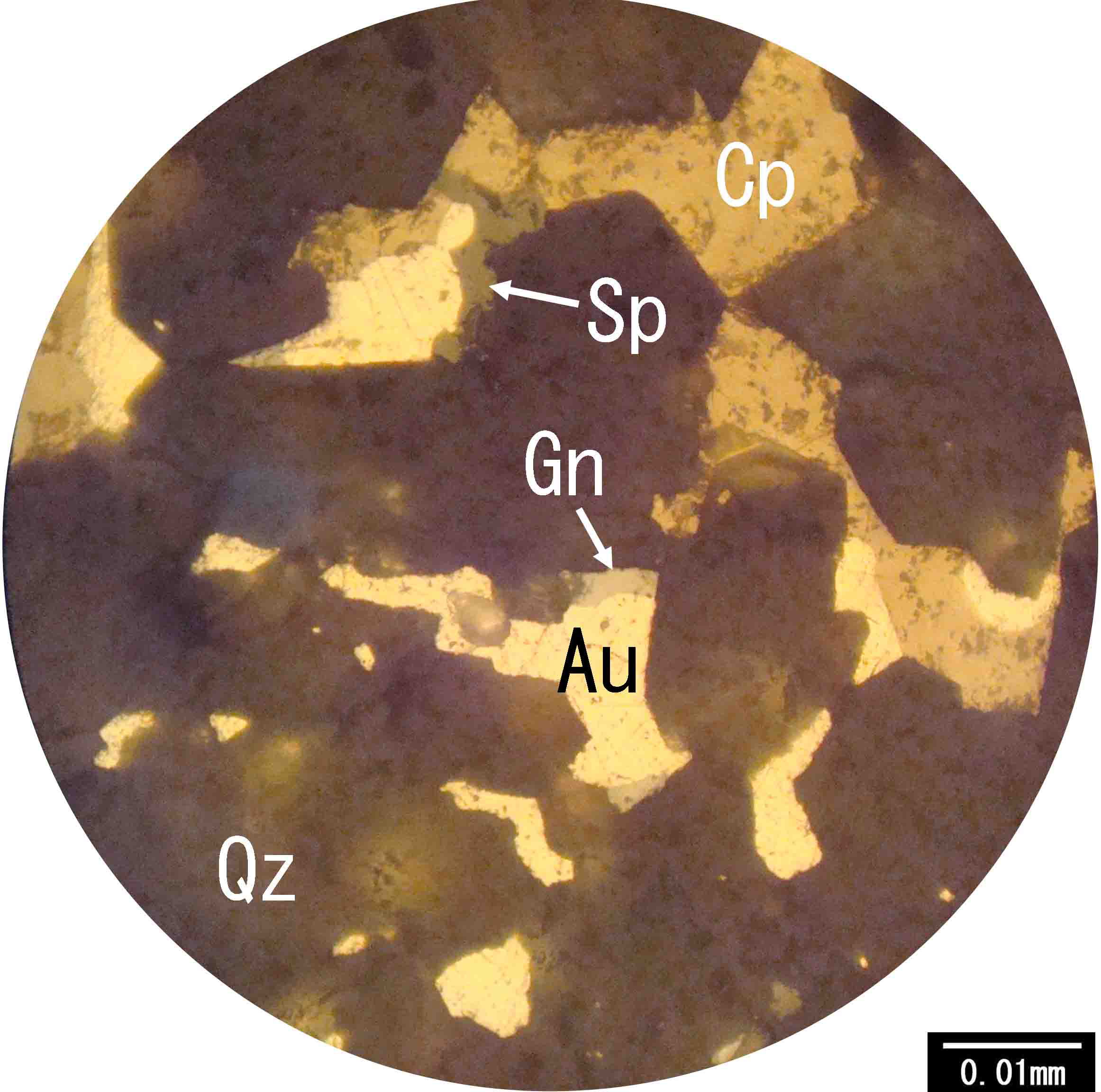

銀が30〜40%程度のもの(Au:黄色) 熱水鉱脈鉱床中/北海道光竜鉱山 Cp:黄銅鉱,Sp:閃亜鉛鉱,Gn:方鉛鉱,Qz:石英 |

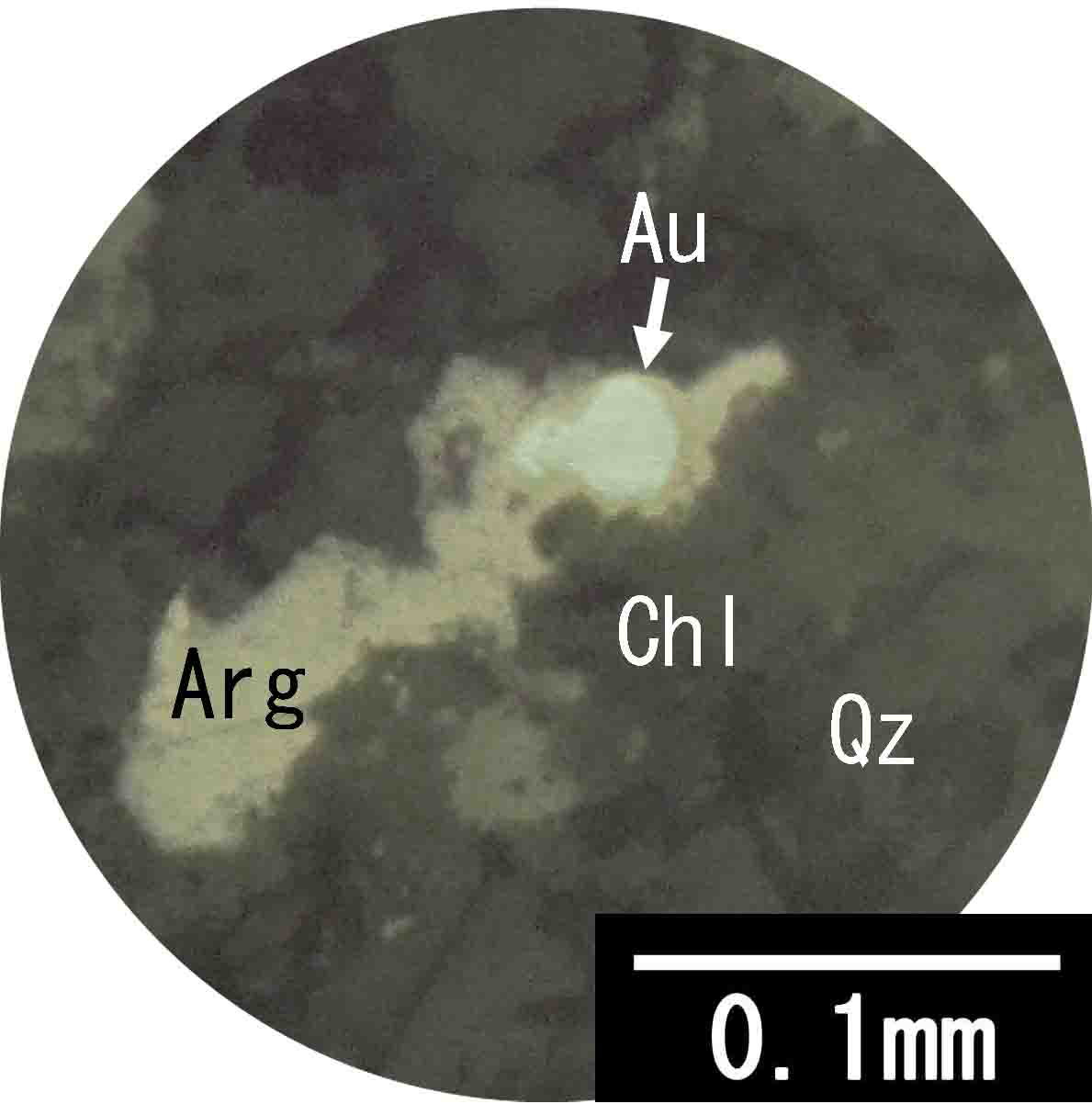

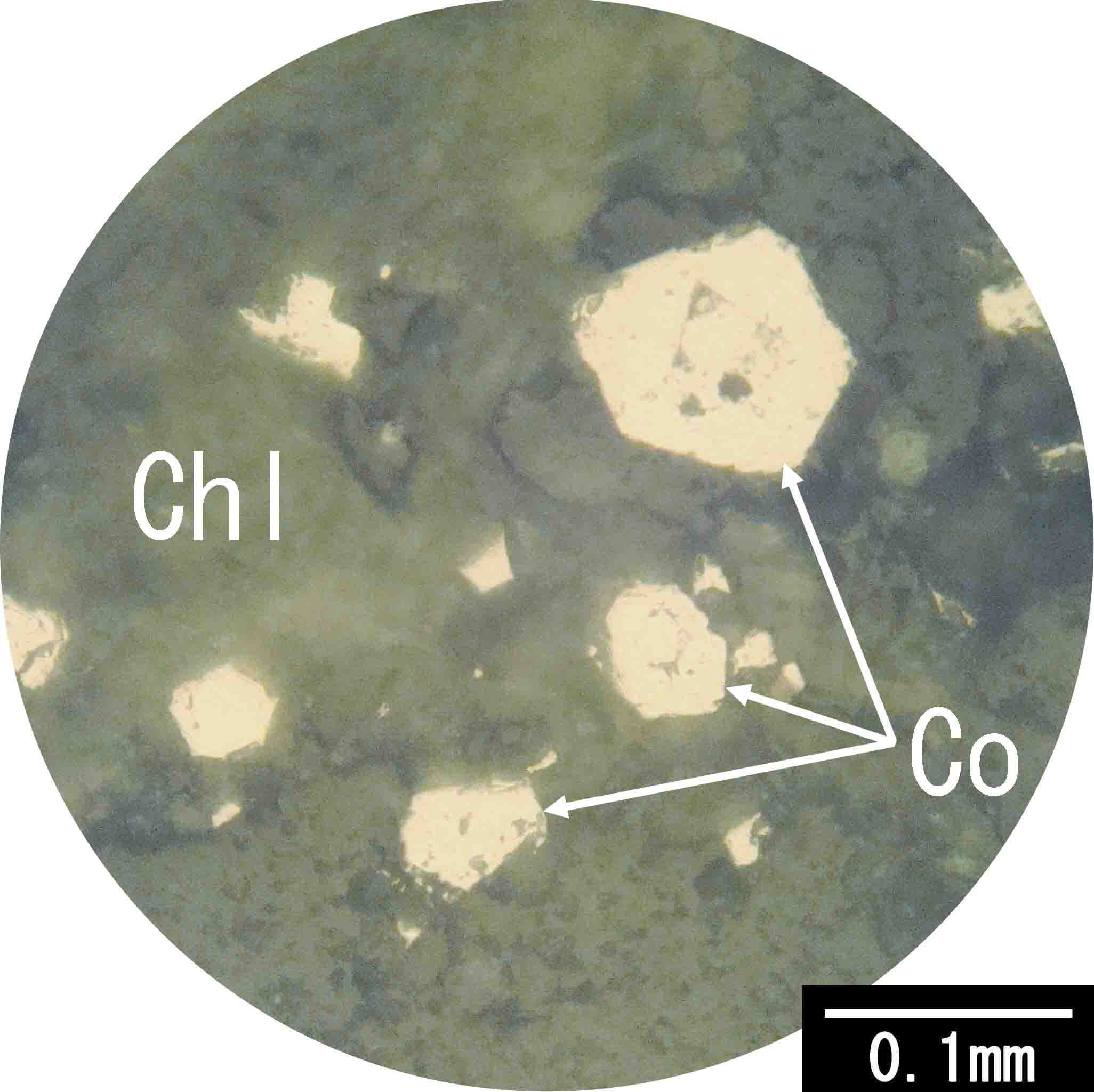

銀が60%のもの(Au:淡い黄色) 熱水鉱脈鉱床中/兵庫県大身谷鉱山 Chl:緑泥石,Qz:石英 |

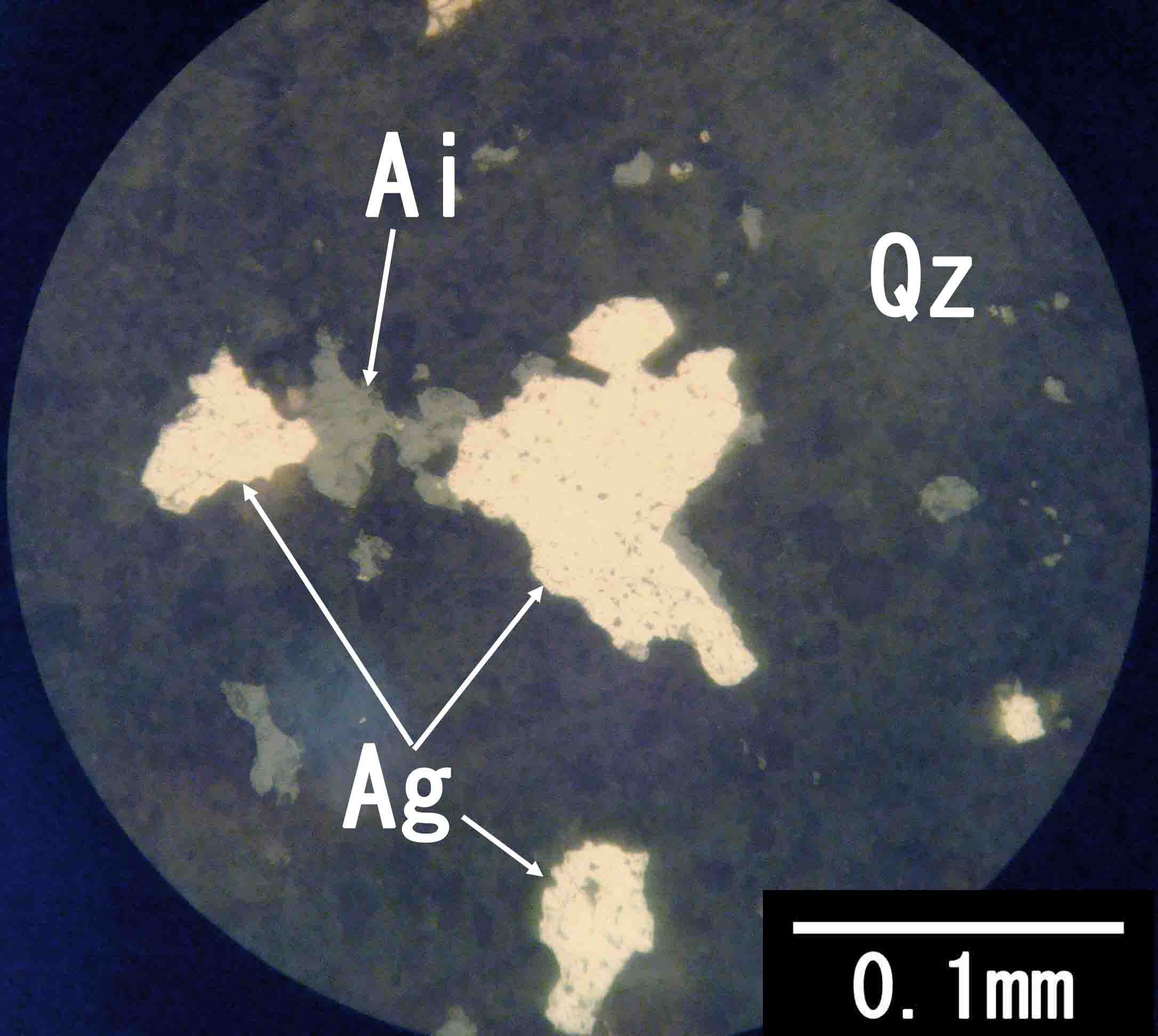

銀が100%のもの(Ag:クリーム色) 熱水鉱脈鉱床中/兵庫県旭日鉱山 Ai:アグイラ鉱,Qz:石英 |

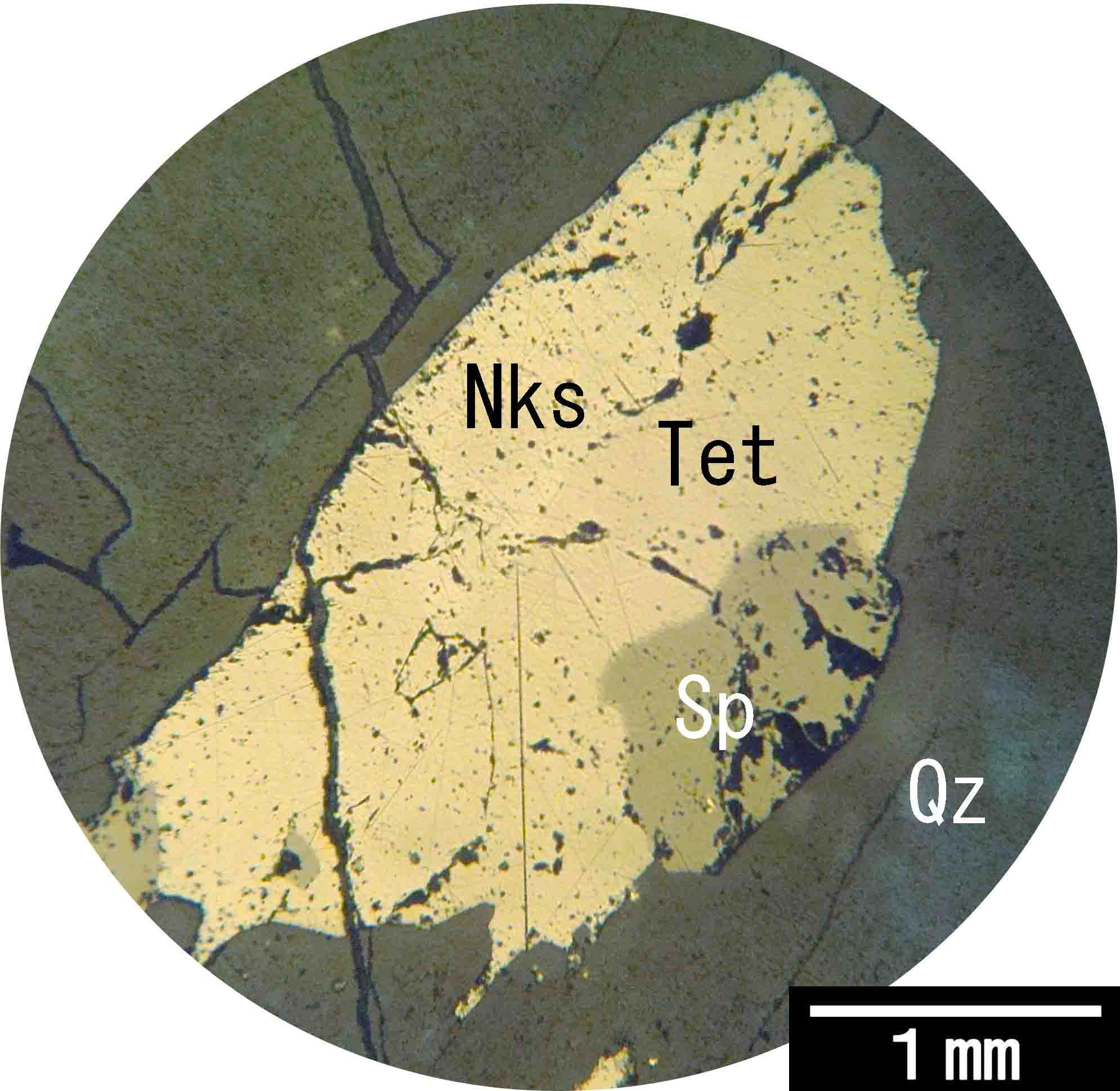

例2)四面銅鉱(Cu10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13)は複雑な固溶体を形成し,Cu⇔Ag,Fe⇔Zn,Sb⇔As,(As,Sb)⇔Bi,(As,Sb)⇔Teなどの多様な置換が起こりやすい。反射色は灰色系だが,Znが多くなると緑色味を帯び緑灰色となる(Znを多く含むものでもBi・Teに富むものは緑色味は乏しい)。また,Fe・Sbに富み,Zn・Asに極めて乏しいものは褐色味を帯び,褐灰色となる。

|

|

|

| 普通の四面銅鉱(灰色)/Cu10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13 熱水鉱脈鉱床中/兵庫県生野鉱山 |

鉄に乏しく亜鉛に富む四面銅鉱(緑灰色)/Cu10Zn2(As,Sb)4S13 黒鉱鉱床中/秋田県餌釣鉱山 |

鉄・アンチモンに富む四面銅鉱:Tet(褐灰色)/Cu10Fe2Sb4S13 Nks:中瀬鉱,Sp:閃亜鉛鉱,Qz:石英 熱水鉱脈鉱床中/兵庫県中瀬鉱山 |

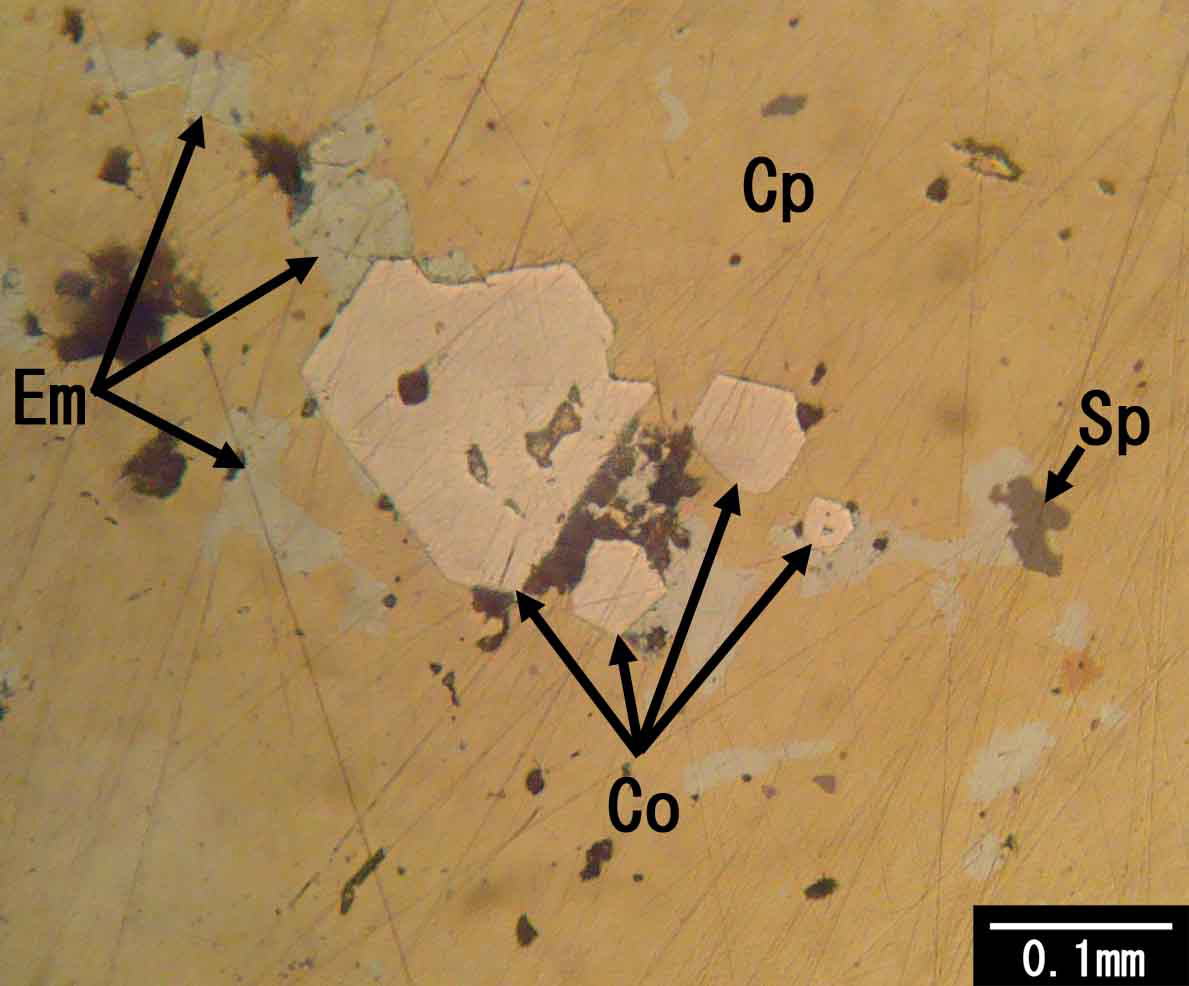

例3)輝コバルト鉱はCoAsSの端成分に近い物は赤みを帯びた白だが,Coの代わりにFeやNiを固溶すると,それらの量が数%程度でも赤みがなくなる。

|

|

| 端成分(CoAsS)に近い輝コバルト鉱(Co:帯紅白色) Cp:黄銅鉱 CuFeS2,Em:エンプレクタイト,Sp:閃亜鉛鉱 熱水鉱脈鉱床中/山口県薬王寺鉱山 |

Feを数%含む輝コバルト鉱(Co:ほぼ赤みのない白色) Chl:緑泥石 熱水鉱脈鉱床中/和歌山県三陽鉱山 |