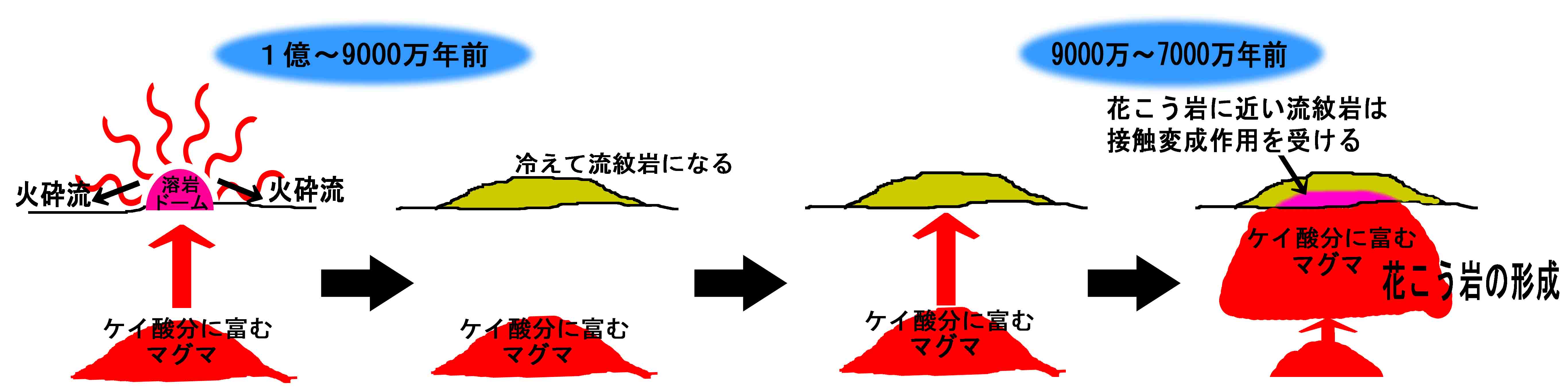

①マグマが流れつつ冷えて固まってできたもので,その流れがしま模様(マグマの流れ模様で,流理組織という)になったもの。一般に火山岩では流紋岩マグマのような粘り気のあるマグマが流れつつ冷えて固まるとこのようなしま模様ができやすい。流紋岩の名はこのしま模様から名づけられたが,意外にもこのような流紋岩 は多くない。

これは直接,マグマが冷えて固まってできた流紋岩である。

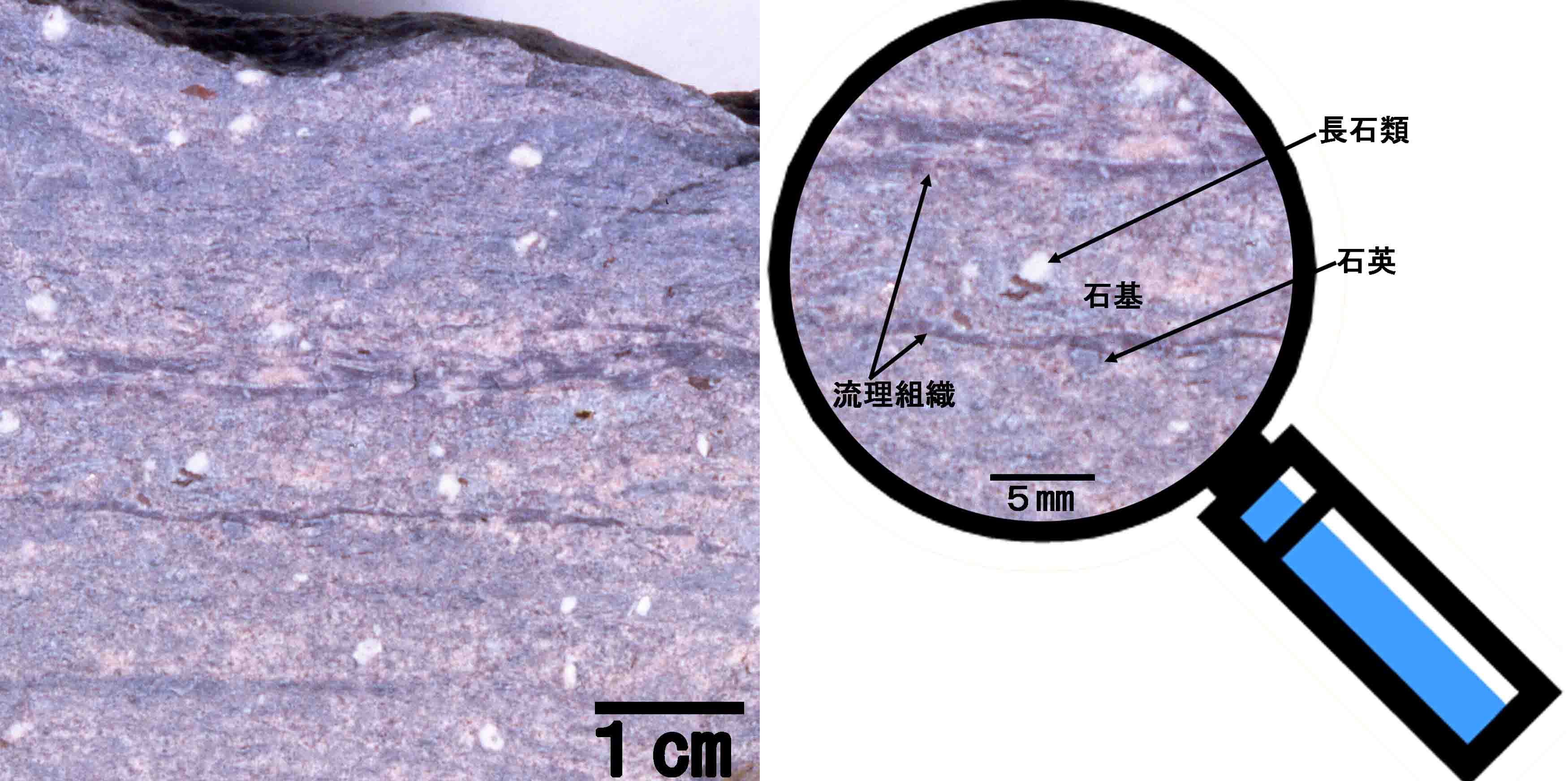

②最も普通の流紋岩で広く見られる。全体が明るい灰色できめ細かく,その中に白いアルカリ長石や斜長石,灰色の石英のなどの粒(斑晶)が点々と入っている,明らかな斑状組織を示すもの。時に黒い黒雲母や普通角閃石の斑晶も見られる。

これは直接,マグマが冷えて固まってできた流紋岩の場合と,火砕流堆積物(火砕岩)としての流紋岩の場合とがある。石英や長石類の斑晶が破片状になっている場合は後者の可能性が高い。

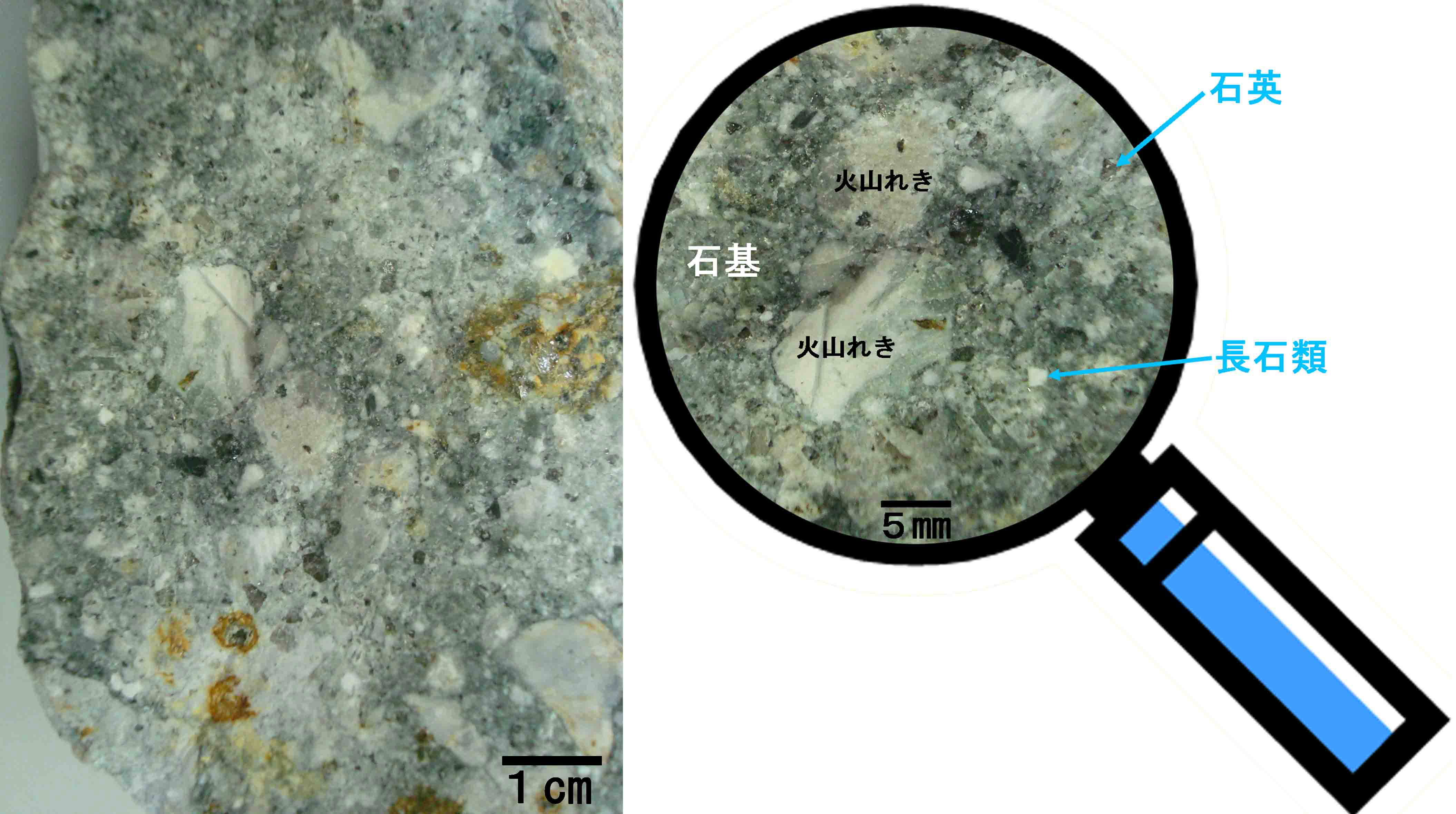

③火山爆発で砕かれた石のかけら(火山れき)が入っているもの。石英や長石類などの斑晶が破片状になっている。これは火砕流堆積物(火砕岩)としての流紋岩。

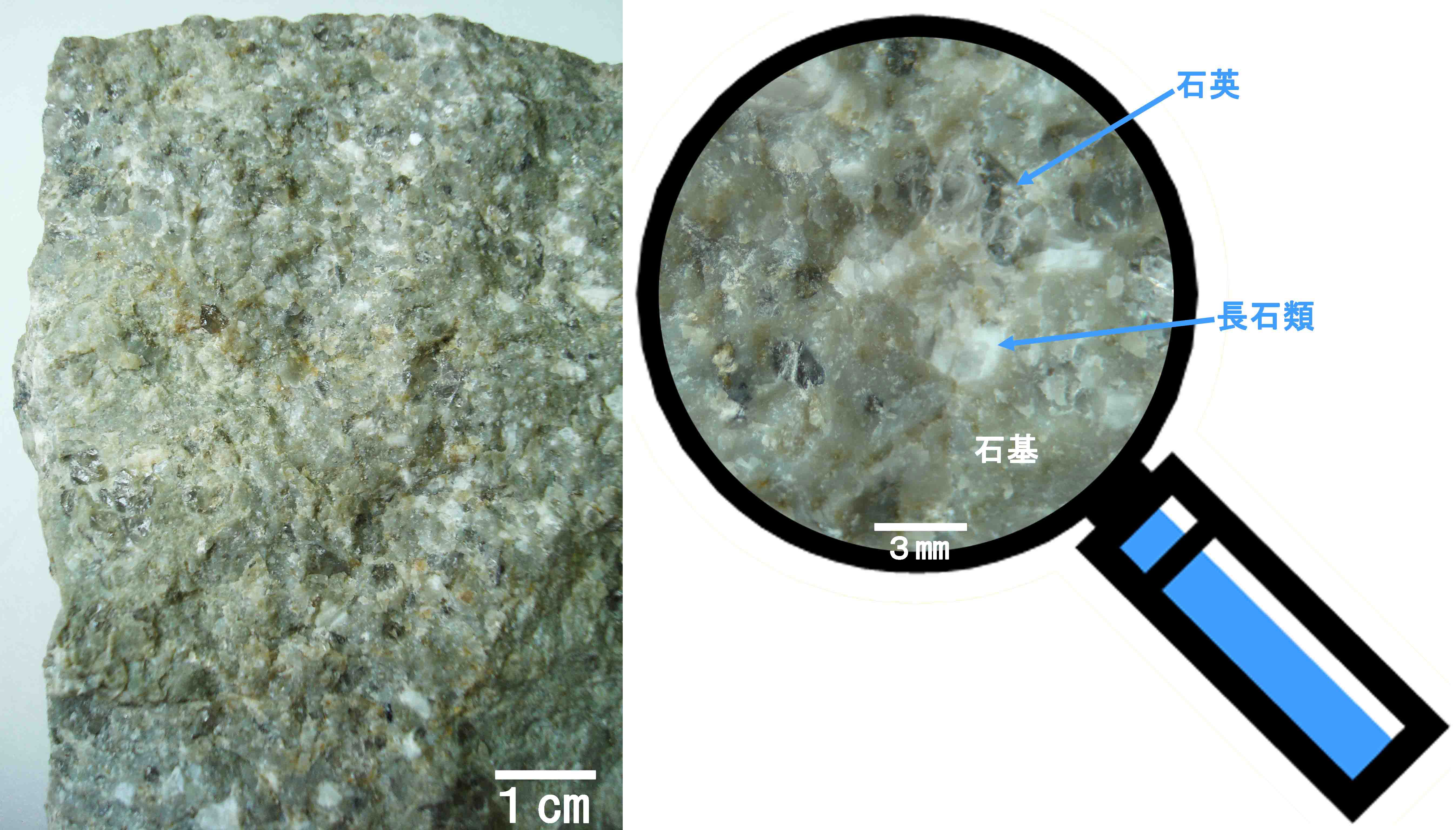

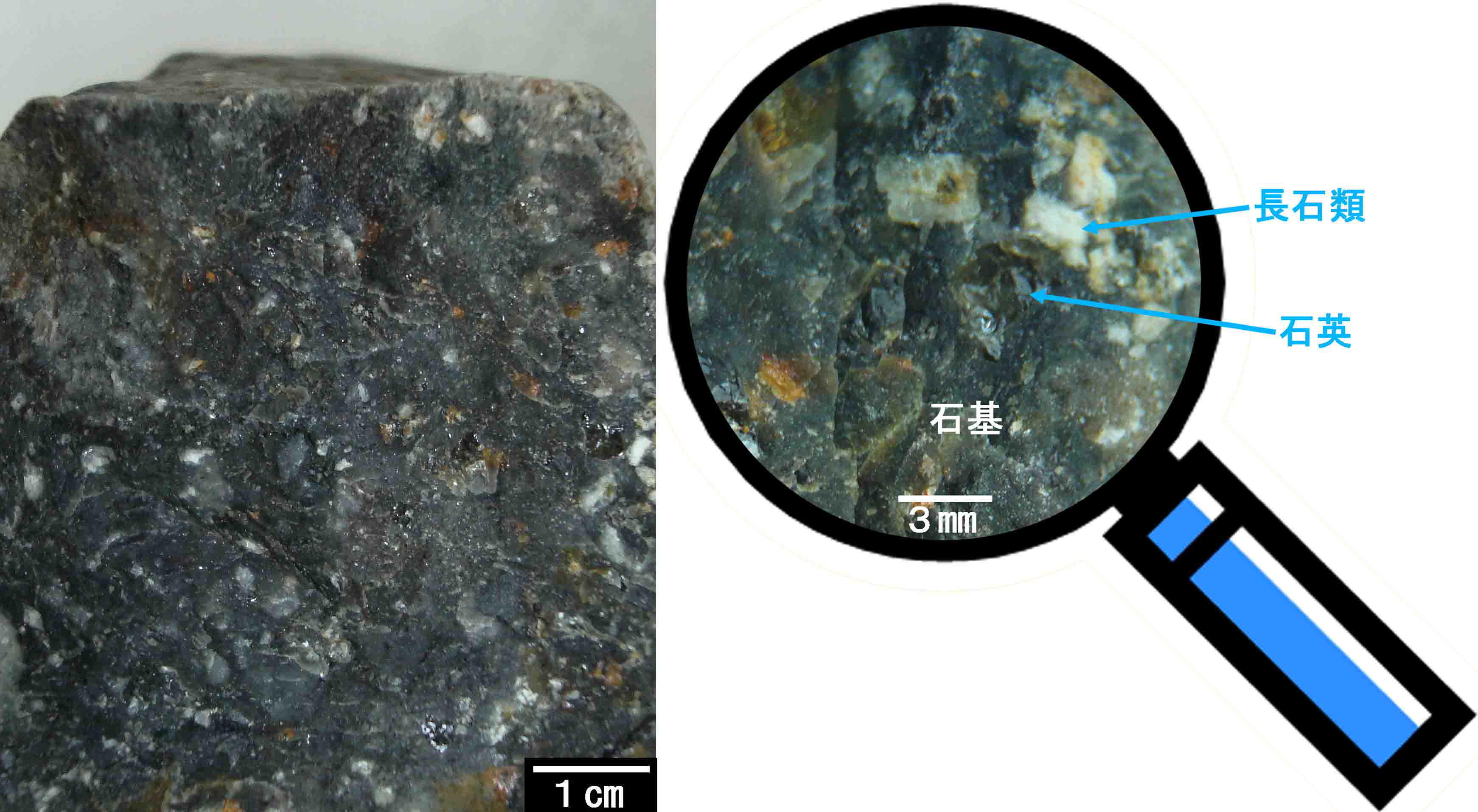

④これは上の②の流紋岩の石基中に微細な硫化鉄(主に磁硫鉄鉱)が含まれるため,全体に黒っぽい流紋岩。黒っぽい石基中に白い長石類(アルカリ長石や斜長石),灰色の石英のなどの粒(斑晶)が点々と入っている斑状組織を示す。風化面は硫化鉄の酸化でできた水酸化鉄で,淡褐色になっていることが多い。

これは直接,マグマが冷えて固まってできた流紋岩の場合と,火砕流堆積物(火砕岩)としての流紋岩の場合とがある。石英や長石類の斑晶が破片状になっている場合は後者の可能性が高い。

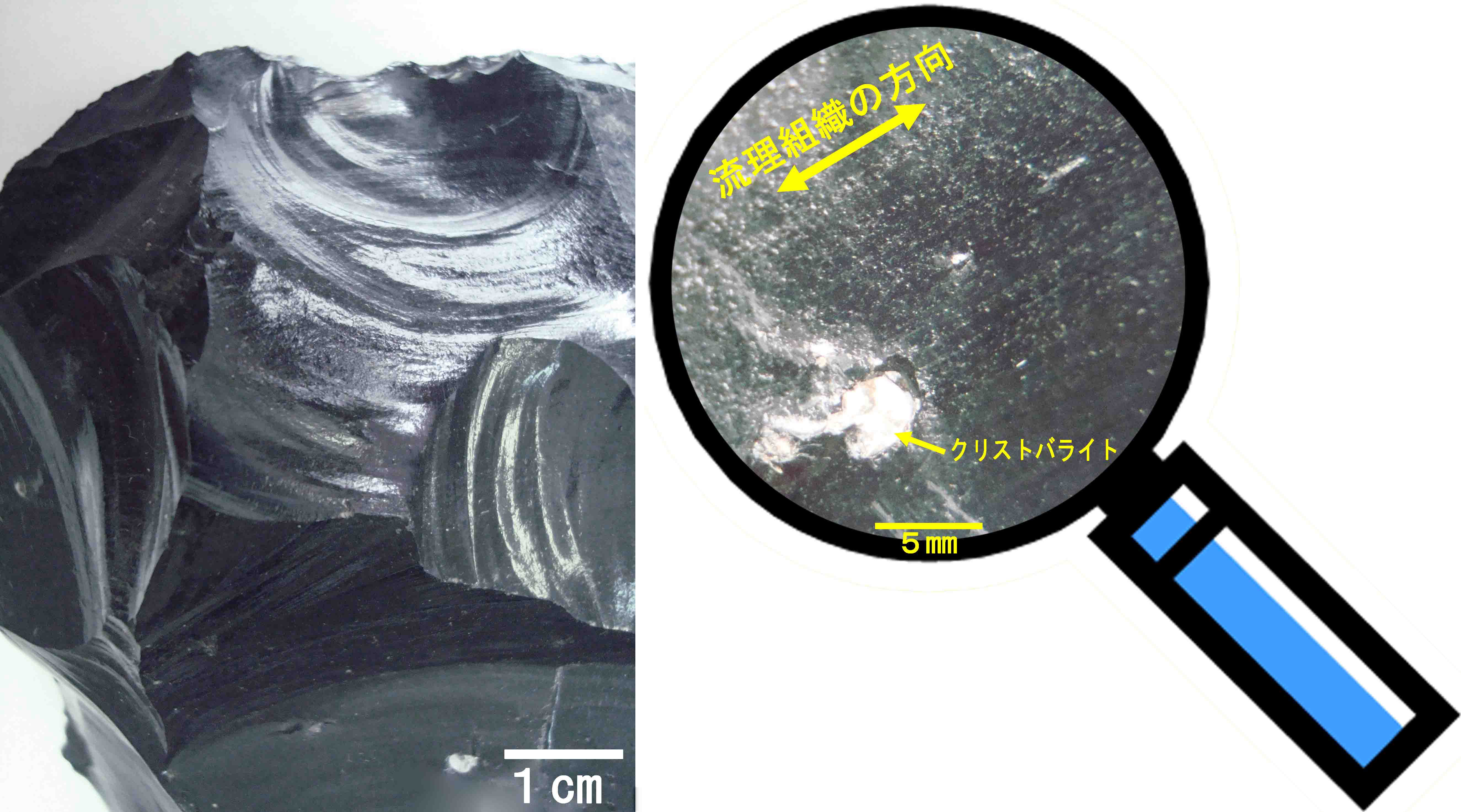

⑤マグマが非常に急に冷えて固まってできた黒いガラス のような流紋岩で,黒曜岩とか黒曜石と呼ばれる。拡大してみるとマグマの流れ模様(マグマの流れ模様で,流理組織という)が筋になって見えることがある。白い粉が集合したようなクリストバライトもしばしばみられる。まれに赤や灰色のものもある。

これは直接,マグマが冷えて固まってできた流紋岩。

縄文時代は矢じりなどの石器の材料として利用された。

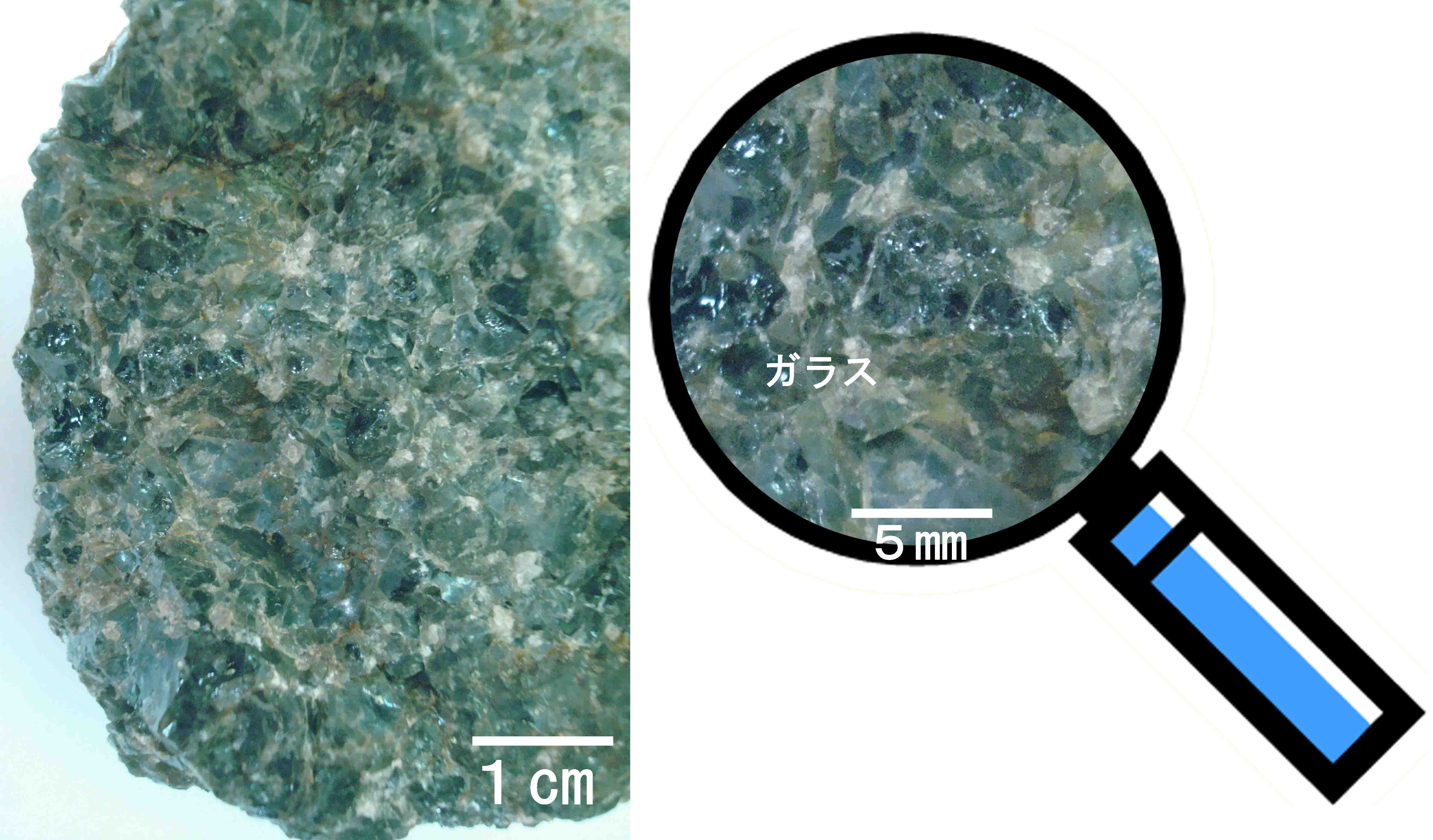

⑥細かい曲面状の割れ目が多く見られる褐色や緑褐色の ガラス状の流紋岩で,真珠岩と呼ばれる。水分を数パーセント含む。もろい。

これは直接,マグマが冷えて固まってできた流紋岩。

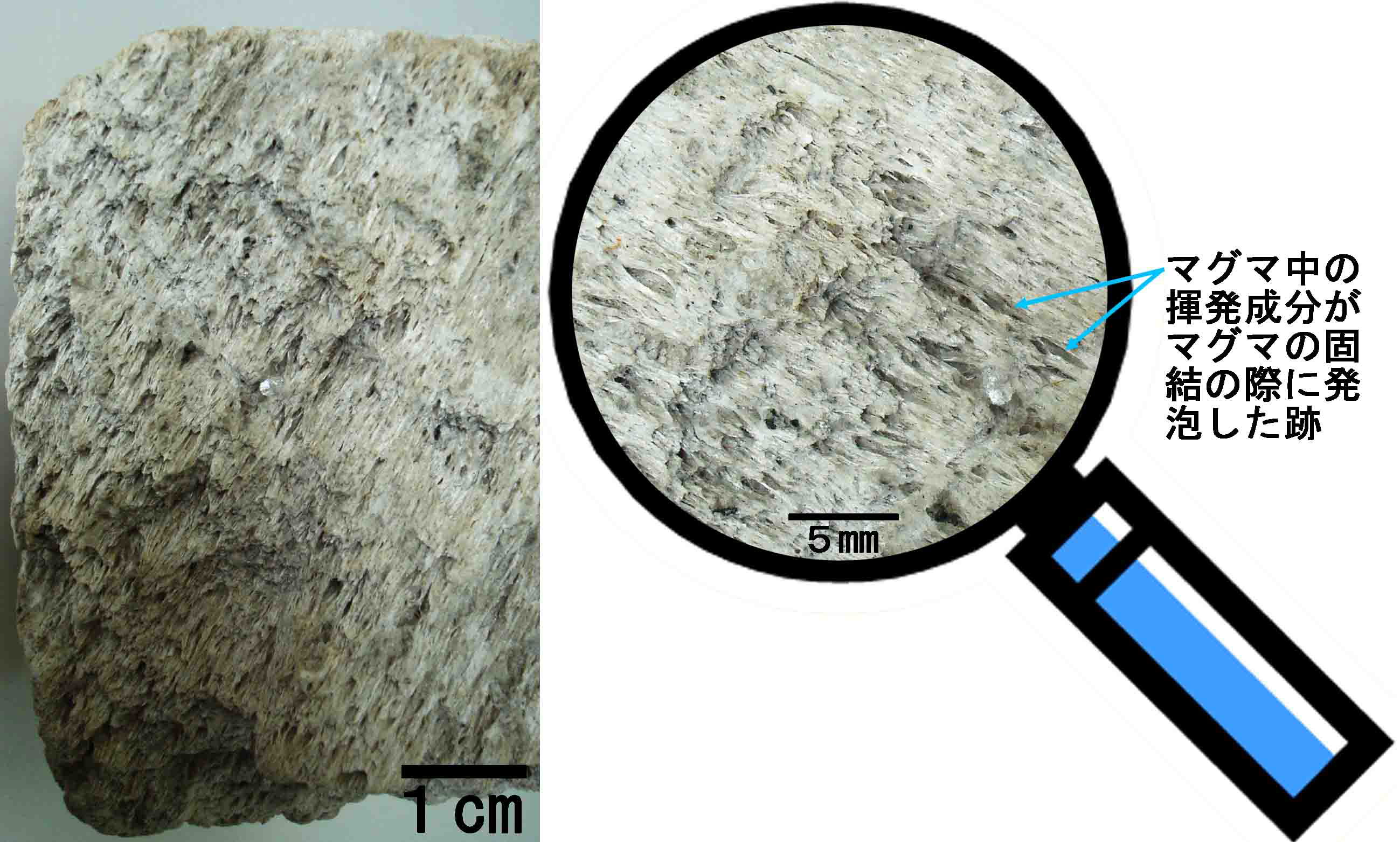

⑦流紋岩のマグマが地表付近に噴出したときに,圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となりマグマが発泡しつつ固まっ たもので,その際にできた孔がたくさんあり,非常に軽いもの(軽石(パミス)と呼ぶ)。流紋岩のマグマは粘りがあるため,発泡してできた孔は引き伸ばされたような不規則な形のことが多い。

※軽石(パミス)は,足の裏のこすり洗いに用いられることがある。

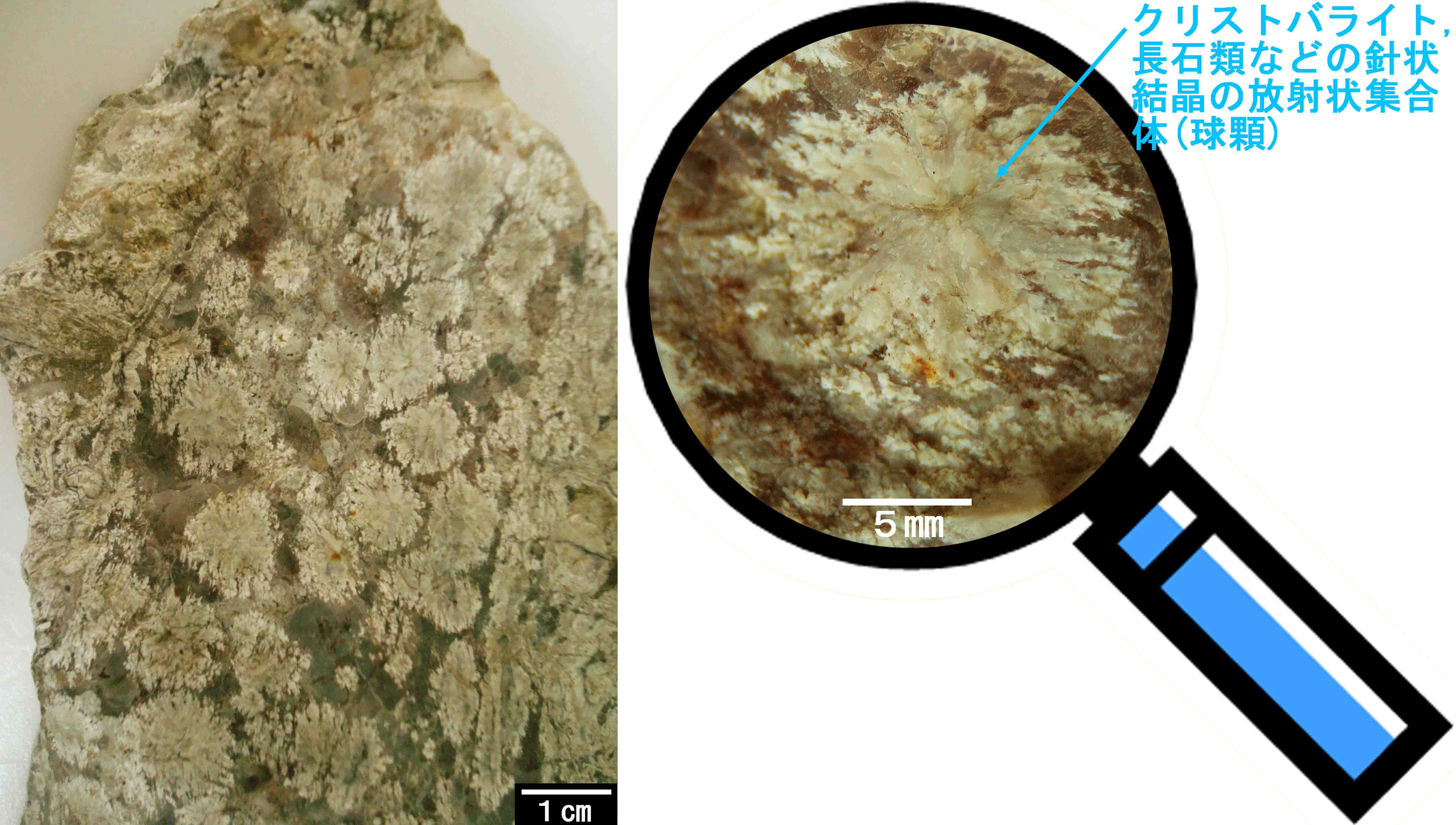

⑧数ミリメートルから数センチメートルくらいの白っぽい球状集合体(球顆)がたくさん入っているもので,「球顆流紋岩」と呼ばれる。この球顆は,マグマが急に冷える時,その中で針状のクリストバライトや長石類などの鉱物が放射状集合体をなしたものである。

これは直接,マグマが冷えて固まってできた流紋岩。