[自然史博物館のページへ] [友の会のページへ]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

海底熱水鉱床 〔戻る〕

有用元素を溶かしこんだ熱水が海底に噴き出し,急冷することで熱水中の有用元素が海底で沈殿してできる鉱床。

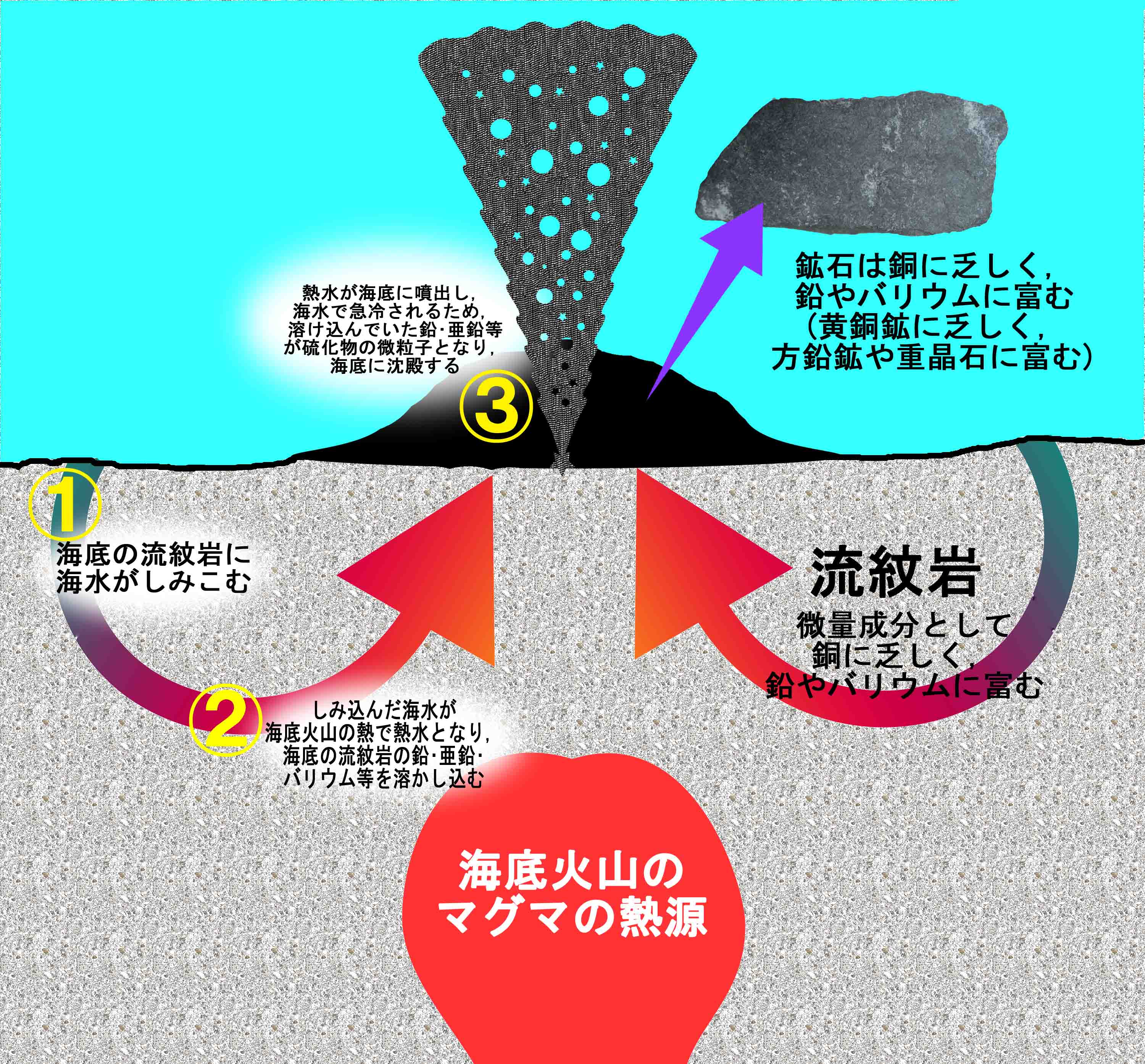

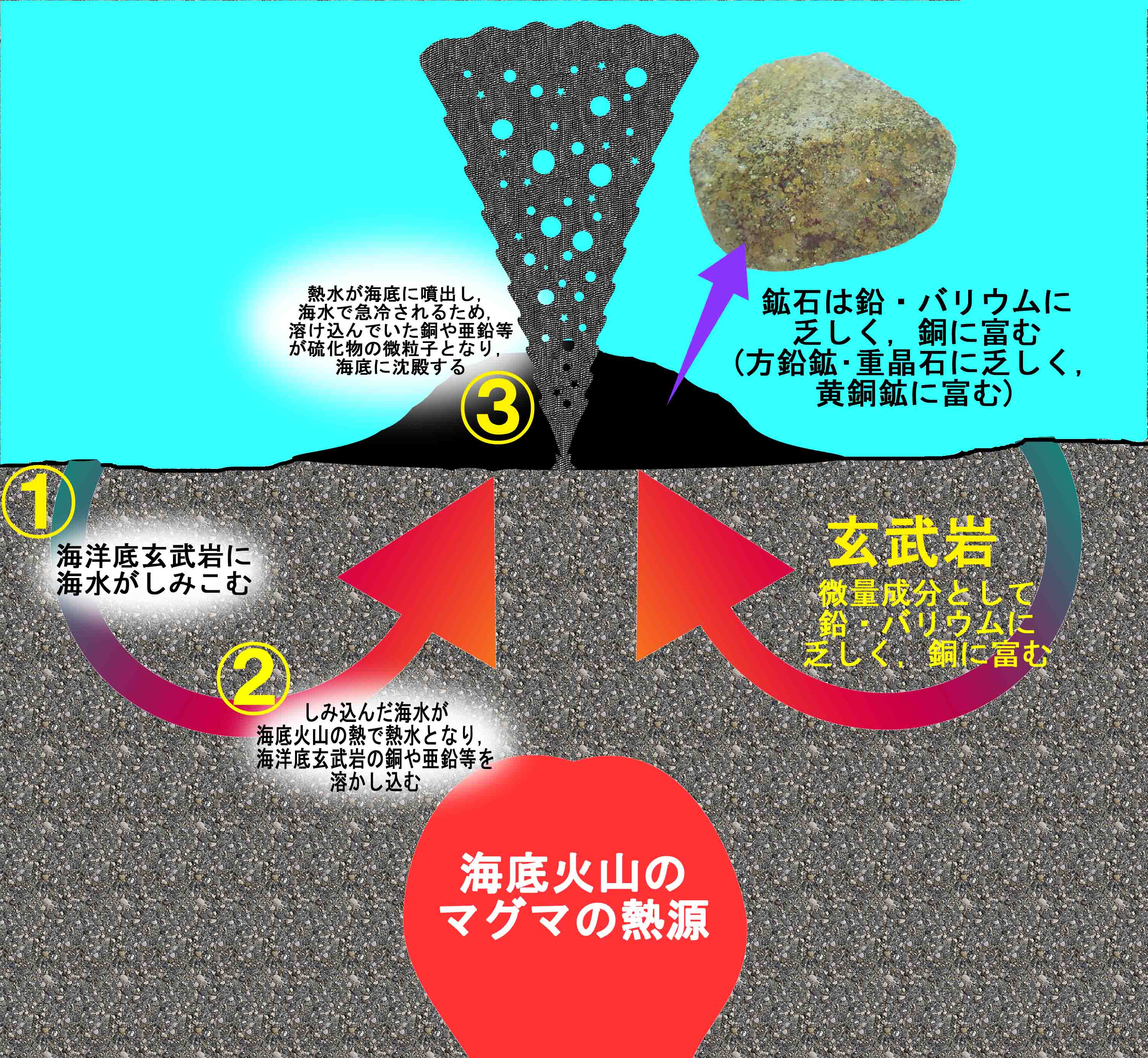

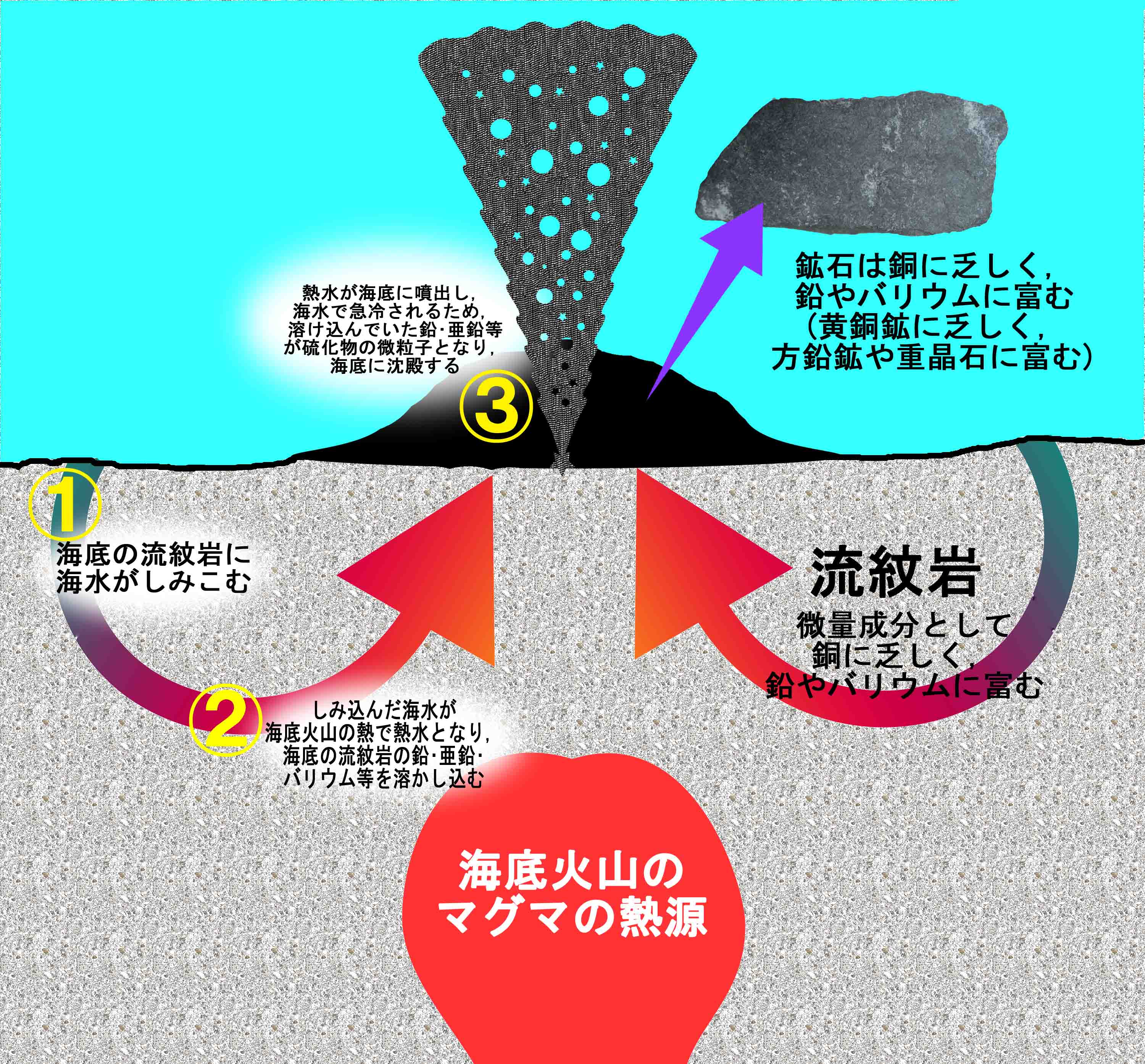

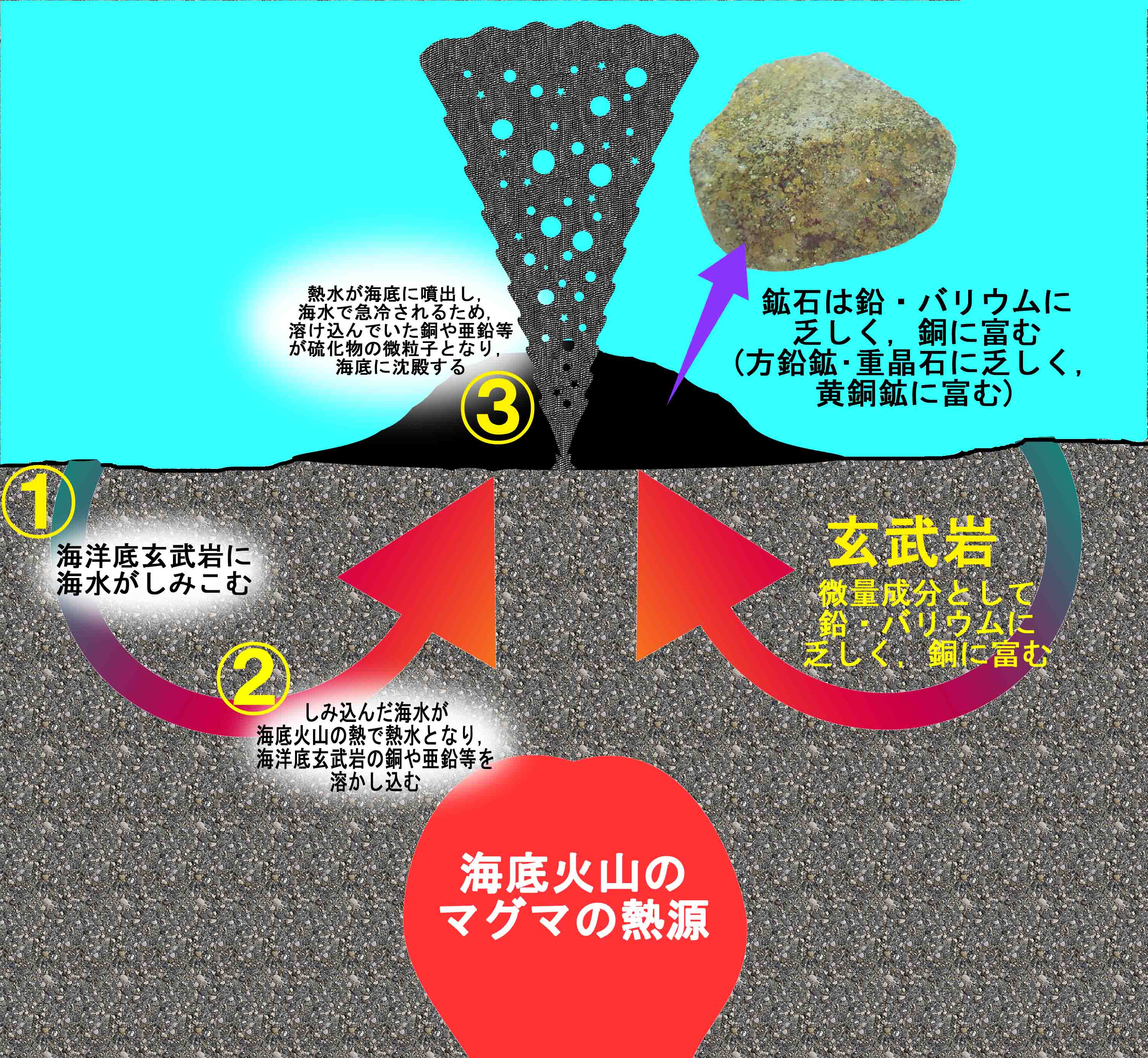

一般に岩石の微量成分として流紋岩質のものはやや鉛やバリウムに富み,玄武岩質のものはやや銅に富む。したがって,例えば日本海拡大時の流紋岩質の海底火山の場合,その海底熱水鉱床は比較的,方鉛鉱や重晶石に富む黒鉱が主である。一方,中央海嶺やキプロスなどの玄武岩質の海底火山の場合,その海底熱水鉱床は黄銅鉱に富む鉱石が主である。

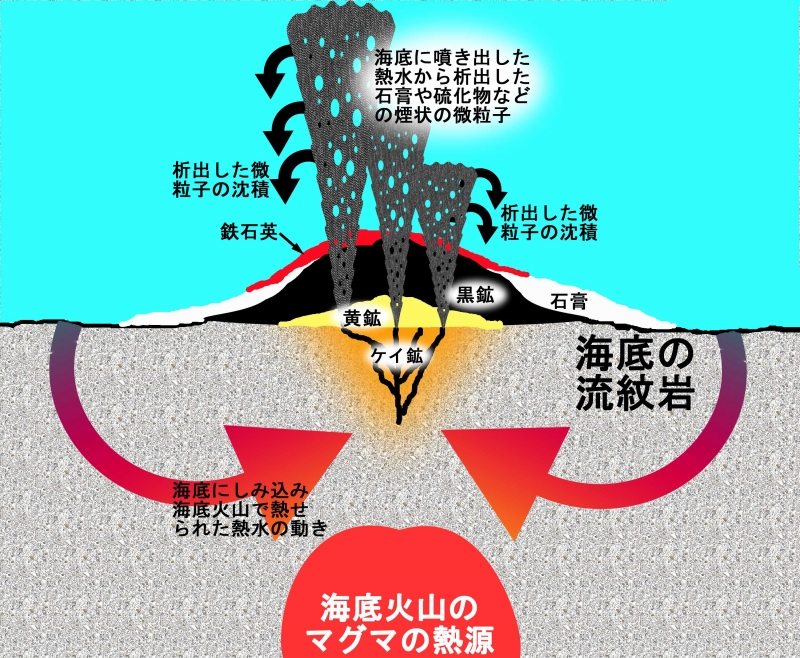

海底熱水鉱床のでき方

左:海底の岩石が流紋岩質(微量成分として鉛やバリウムに富む)の場合,鉛やバリウムに富む海底熱水鉱床ができる(例:約1400万年前の日本海海底で形成された黒鉱鉱床)。

右:海底の岩石が玄武岩(微量成分として銅に富む)の場合,銅に富む海底熱水鉱床ができる(例:海洋底玄武岩に伴うもの)。

|

|

海水は天水と同様,地表付近の水なので大気の酸素を多く溶かし込んでいる酸化的な水であり,海底熱水鉱床を形成させるマグマの熱で海水が温められた熱水中の硫黄の化学種はSO42−が多い。したがって海底熱水鉱床の形成過程では重晶石:BaSO4,硬石膏:CaSO4,石膏:CaSO4・2H2Oなどの硫酸塩鉱物ができやすい。

|

|

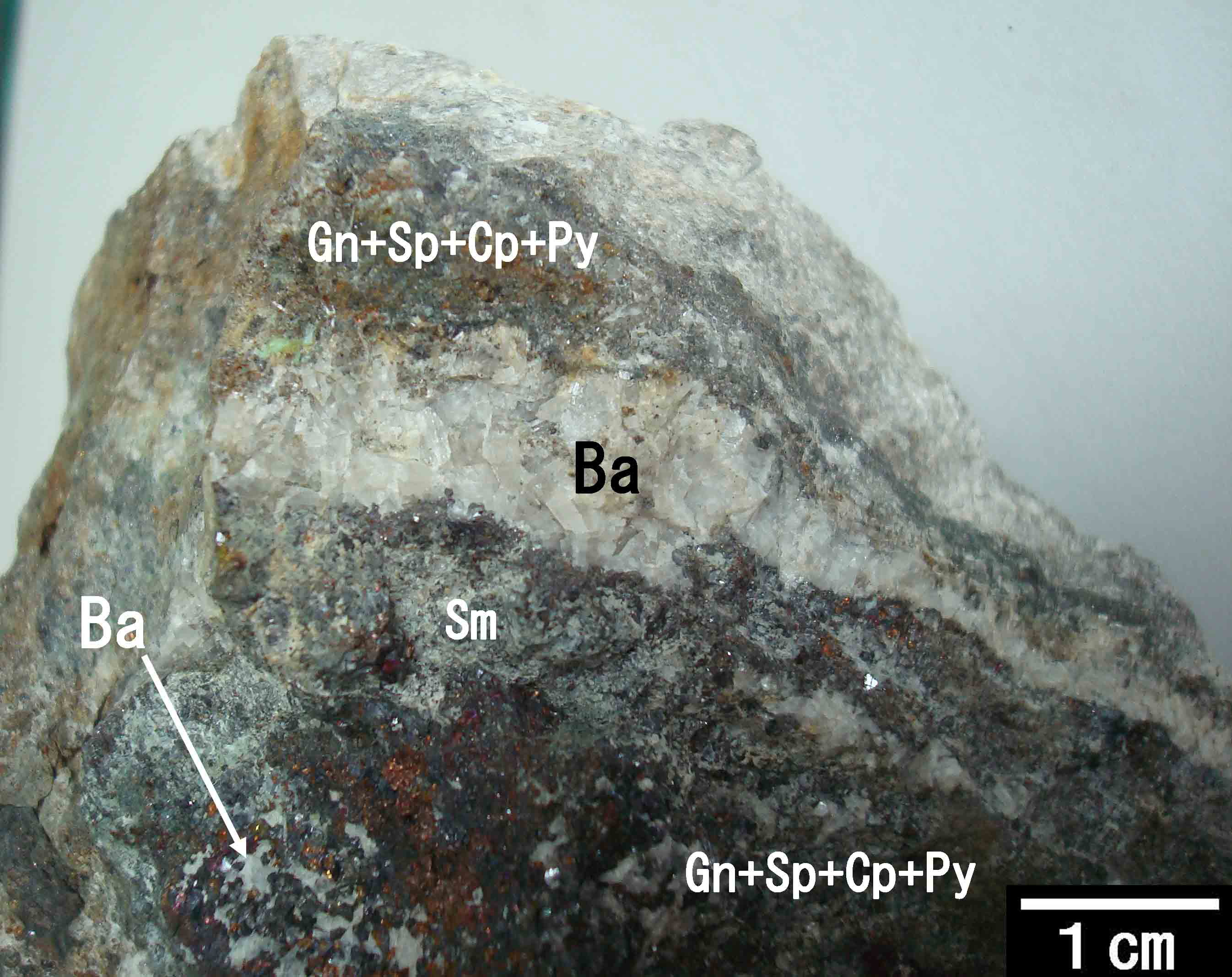

| 海底熱水鉱床の鉱石の重晶石 Ba:島根県大歳鉱山 バリウム資源として重要。Sm:スメクタイト(粘土鉱物),Gn+Sp+Cp+Py:方鉛鉱・閃亜鉛鉱・黄銅鉱・黄鉄鉱の集合体(黒鉱) |

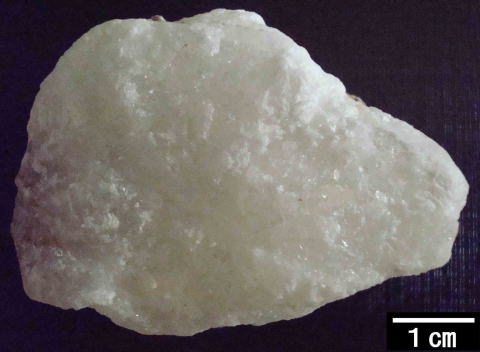

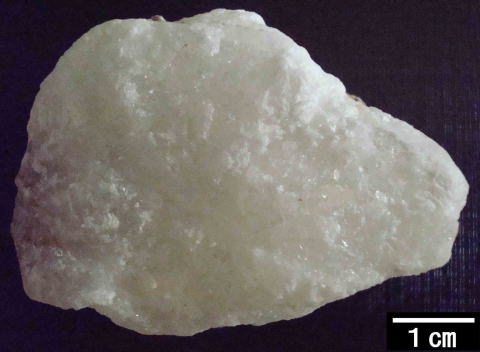

石膏 秋田県花輪鉱山 白色塊状で爪で傷つき,やや軽い。石膏資源として重要。 |

新生代の海底熱水鉱床は形成後にあまり変成作用を受けておらず,閃亜鉛鉱や鉄石英中に当時の海底の放散虫や有孔虫などの化石が残存していることもしばしばである。一方,中生代や古生代の海底熱水鉱床は形成後に多少なりとも変成作用を受け,鉱石に片状組織(堆積構造ではなく,圧力でできた片理)が見られたり,鉱石鉱物の粒度が再結晶化で全体的に粗くなっていることが多い。また,変成作用で硫酸塩鉱物は分解していることが多い。なお,変成作用が進んだものはキースラガー(別子型鉱床)である。

| 日本海の拡大に伴う北海道〜東北日本海側や山陰地方の海底熱水鉱床から産する鉱石の例 → 約1400万年前の流紋岩質の海底火山でできた黒鉱鉱床(銅・鉛・亜鉛・金・銀・ガリウム・インジウム・重晶石・石膏などの資源) |

|

黒鉱 島根県大歳鉱山 方鉛鉱・閃亜鉛鉱・四面銅鉱・黄鉄鉱・重晶石を主とする緻密塊状の典型的な黒鉱。白い斑点は重晶石。灰黒色塊状で重く,ややもろい。 |

黒鉱 秋田県餌釣鉱山 海底熱水鉱床形成時に先にできた未固結の硫化物が海底の斜面を滑って角礫状になり,その間を後期の硫化物が固めている角礫状組織を示すもの。 この試料は,方鉛鉱・閃亜鉛鉱・四面銅鉱・黄鉄鉱・重晶石を主とし,角礫の部分は閃亜鉛鉱に富むためわずかに褐色を帯び,その角礫の間を満たす部分は重晶石・四面銅鉱(少量の銀を含む)に富み,銀品位が高く,顕微鏡下で自然金も散見される。 |

黄鉱 秋田県松峰鉱山 黄銅鉱・黄鉄鉱・重晶石・石膏を主とし,黒鉱鉱石の分布域の下側にできる傾向がある。銅に富み,金属の起源は流紋岩類に伴う玄武岩質の岩石に由来するものと考えられる。黒鉱鉱床では黒鉱よりも少ない。 |

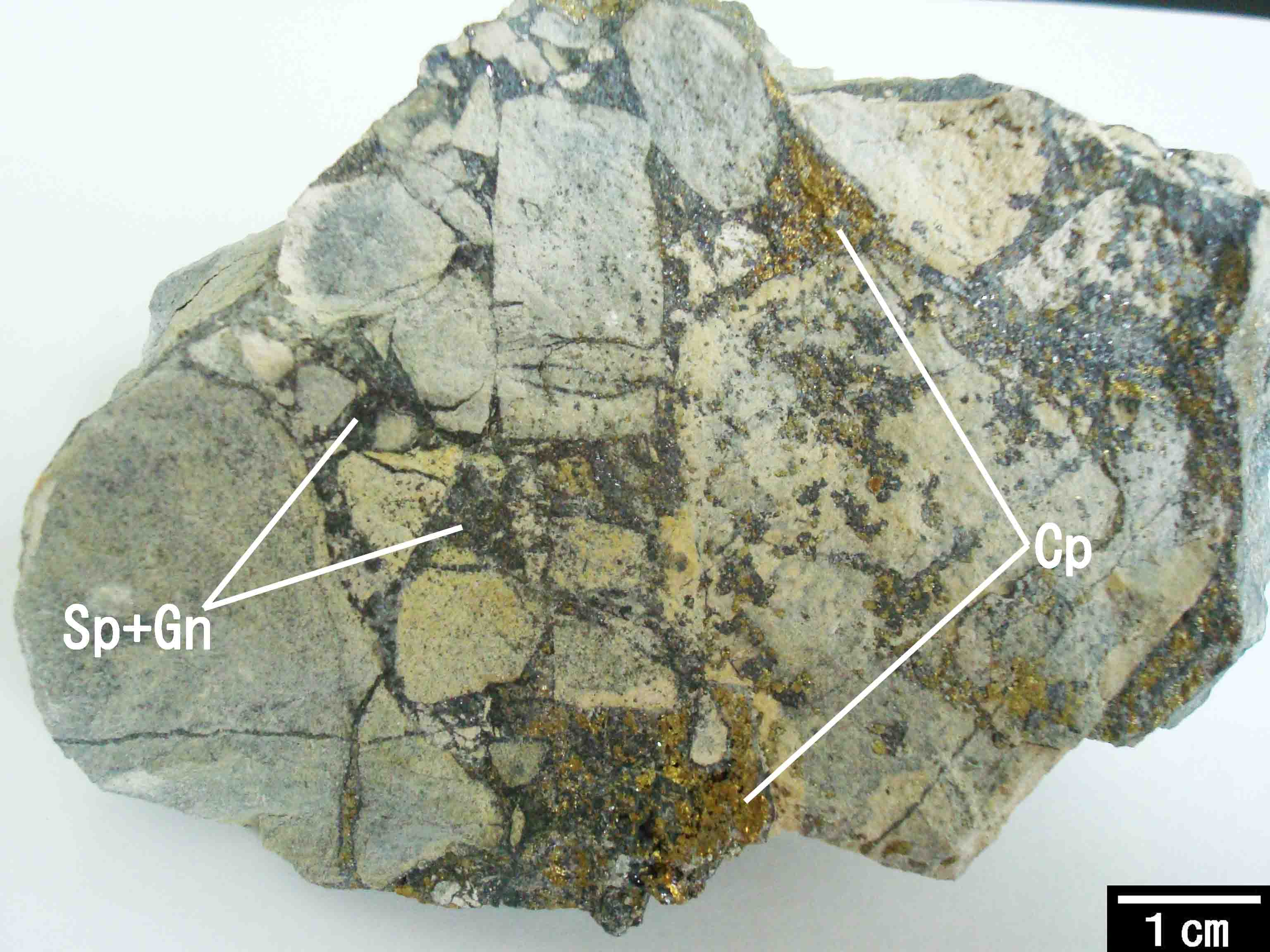

ケイ鉱 秋田県小坂鉱山 海底熱水鉱床(黒鉱鉱床)を形成させる海底噴出の熱水が,海底に噴き出す前,海底の流紋岩の網目状の割れ目を通過した際,そこで閃亜鉛鉱・方鉛鉱(Sp+Gn),黄銅鉱(Cp),黄鉄鉱,重晶石などを沈殿させたもの。その角礫状の流紋岩自体はその熱水変質でケイ化し,白っぽくカチカチに硬くなっている。 |

石膏 秋田県花輪鉱山 白色塊状で爪で傷つき,やや軽い。海底熱水の硫酸分が海水のカルシウムイオンと化合してできる塊状の石膏。各種石膏材料となる。これよりやや高温・高塩濃度でできる無水硫酸カルシウムである硬石膏(青や紫色を帯びる場合もある)を伴うことも多い。 |

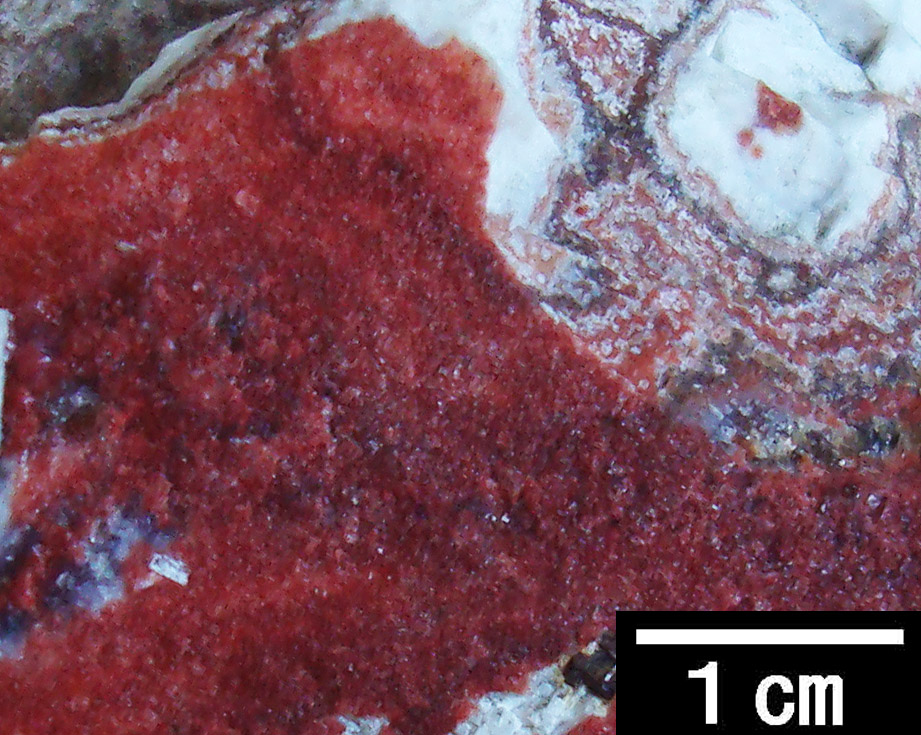

鉄石英 秋田県花輪鉱山 赤く緻密で硬い。赤い酸化鉄(Fe2O3)の微粒子をまじえる石英(玉髄)で,海底熱水鉱床形成末期に鉱床上部を覆うように,海底熱水から沈殿したもの。 鉱床の形成過程でマグネシウムが海底の岩石の変質鉱物であるスメクタイトや緑泥石として固定された結果,熱水活動の末期には熱水は鉄に富むようになり,それが赤い酸化鉄として石英に混ざった状態で沈殿したものである(右上の白いのは鉄分が少ない石英)。 |