1500万年ほど前の海成層の砂岩・泥岩層から産するウミニナ・タマガイといった巻貝の仲間,イガイ・マテガイ・カ キといった二枚貝の仲間など,浅海に生息していた貝類が主なものです。他にはクジラなどの脊椎動物化石,サメの歯などが知られています。これらの化石を含 む地層は,高梁市川上町,吉備中央町,新見市などの県中部の吉備高原上に,浸食を免れて点在して分布しています。したがって,現在,標高が 300〜600mもある吉備高原もかつては海で,隆起によって現在のような標高になったものと考えられます。この地層は特に津山盆地に広く分布し,これは 周囲よりもあまり隆起せずに標高が低かったため,浸食作用をあまり受けなかったからです。

また,この地層は岡山県以外の中国地方の広い地域に点々と分布し,1500万年ほど前は,現在の中国地方のかなりの部分は浅海であったことを示していま す。

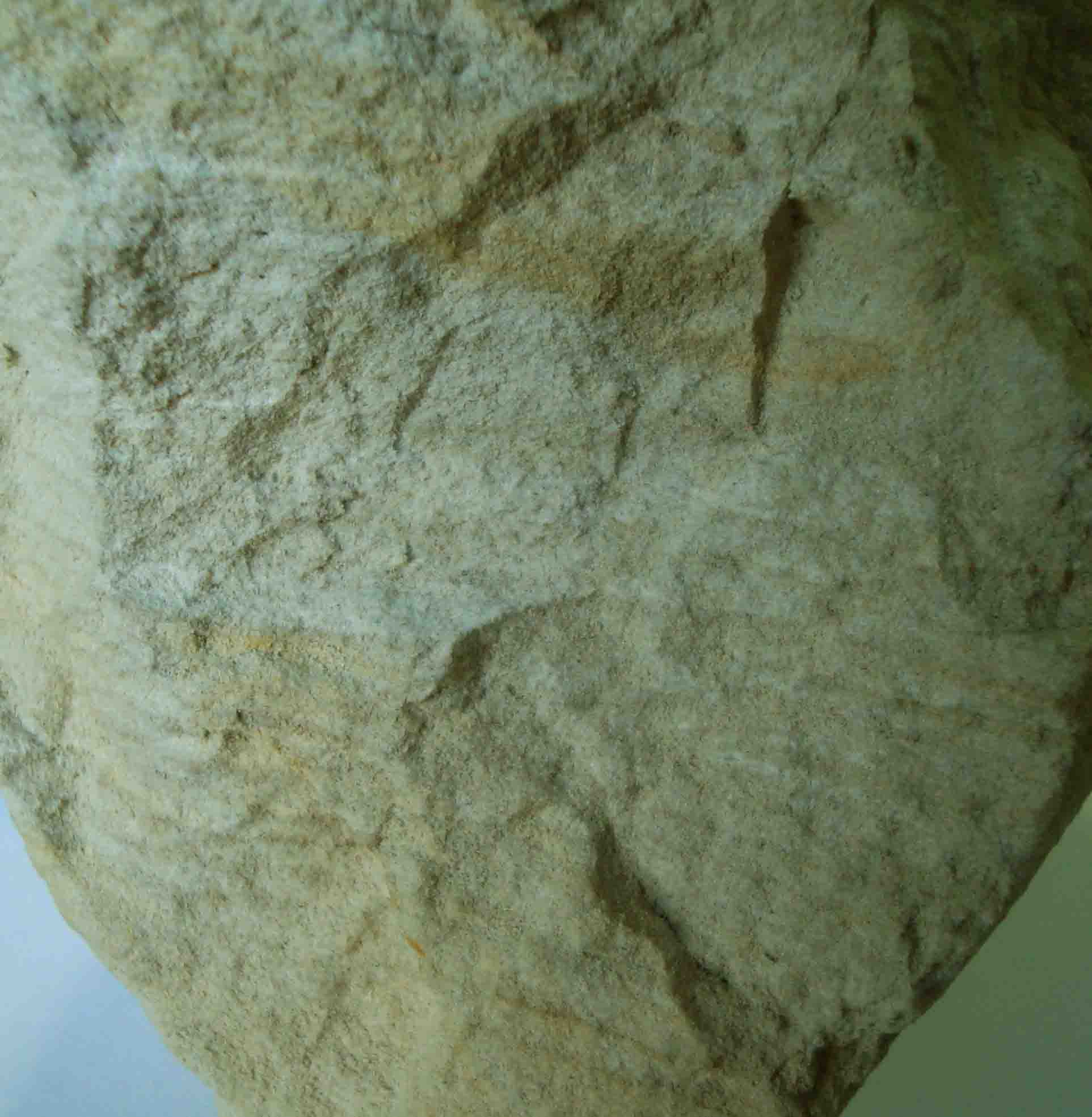

高梁市川上町杖立の 貝化石を産出する新生代の泥岩層/写真幅約20m

ウミニナ(新見市哲西町大野部)/写真幅6cm

タマガイ(津山市大崎)/写真幅5cm

イガイ(津山市大崎)/写真幅6cm

キイキリガイダマシ(奈義町中島東)/写真幅8cm

ビカリア(奈義町柿)/写真幅8cm

ウミニナ の仲間であるビカリアは河口と海が交わる汽水域に生息していたものです。

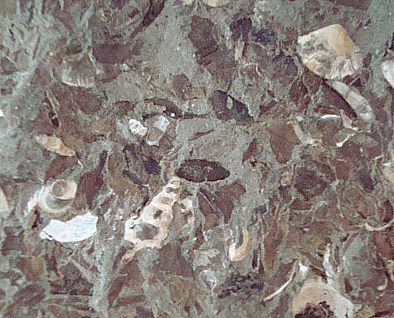

陸域の植物の葉をともなう海生貝化石(新見市哲西町大野部)/写真幅 6cm

これら の化石の共生関係から,これを含む地層は陸に近い浅い海底で堆積してできたことが分かります。

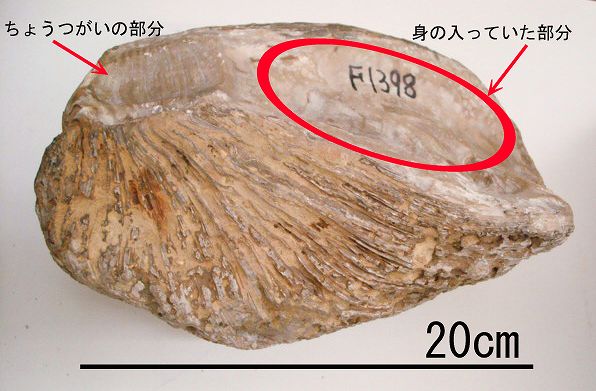

アツガキ(高梁市川上町芋原)/写真幅30cm

厚さ数cmに達する非常に厚い殻をもつ熱帯性のカキの仲間。この産出から当時の岡山県を含む一帯の海域は熱帯〜亜熱帯であったと考 えられます。

サンゴの一種(新見市哲西町大野部)/写真幅10cm

サメの歯(井原市浪形)/写真幅4cm

クジラの脊椎骨(津山市)/写真幅8cm

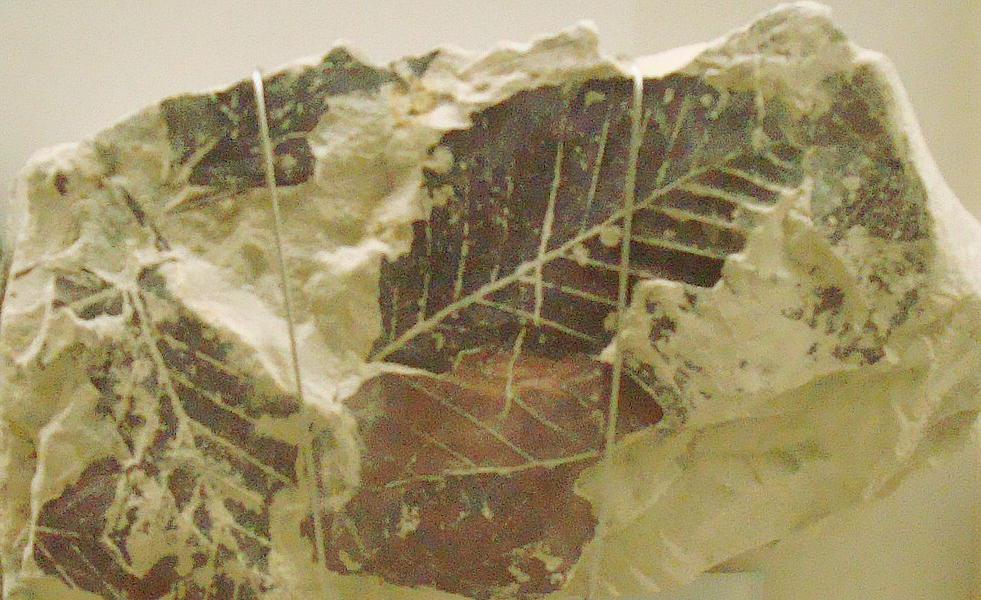

第三紀末の陸の植物化石(鏡野町人形峠)/写真幅10cm