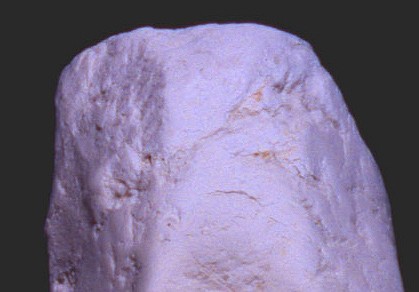

嵒娾偑晽壔偟偰偄傞條巕

栰奜偱娾愇偑晽壔偟偰偄傞條巕

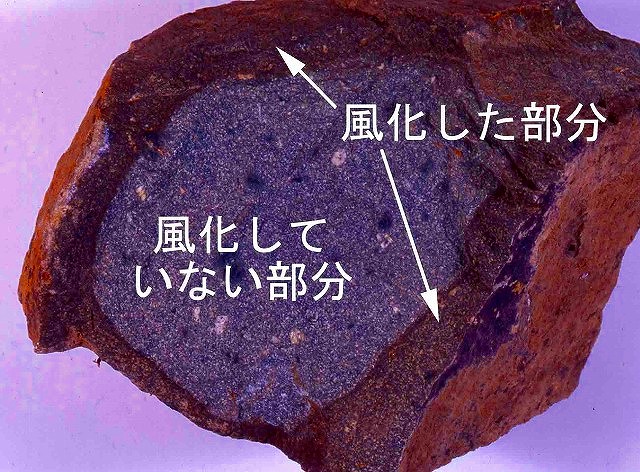

塉悈偑偟傒崬傒晽壔偟偨晹暘偼擃壔偟偰搚偵側傝偐偐偭偰偄傞丅傑偩晽壔偑偁傑傝恑傫偱偄側偄晹暘偼屌偄偨傔丆偙傇偺傛偆偵偲傃弌偰偄傞丅乵帺慠巎攷暔娰偺儁乕僕傊乶丂乵桭偺夛偺儁乕僕傊乶

亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅

晽壔 乲栠傞乴

| 娾愇偑婥岓乮婥壏偺曄壔傗丆塉側偳乯偺嶌梡

偱丆

曵傟偨傝丆擃壔偟偨傝丆梟偗偨傝丆怓偑曄傢偭偨傝偡傞偙偲傪偄偄傑偡丅 娾愇傪峔惉偟偰偄傞峼暔偼丆庬椶偵傛傝丆偁傞偄偼摨 偠庬椶偺峼暔偱傕寢徎曽埵偵傛傝丆婥壏偺曄壔偵傛傞擬朿挘棪偑堎側傝傑偡丅傑偨丆峼暔偼悈偺嶌梡偱彊乆偵暘夝偟偰偄偔孹岦偑偁傝傑偡丅偙傟傜偺尨場偱峼暔 摨巑偺寢崌偑備傞傫偩傝偟偰娾愇偑彊乆偵晽壔偟偰偄偒傑偡丅 |

嵒娾偑晽壔偟偰偄傞條巕 |

栰奜偱娾愇偑晽壔偟偰偄傞條巕

塉悈偑偟傒崬傒晽壔偟偨晹暘偼擃壔偟偰搚偵側傝偐偐偭偰偄傞丅傑偩晽壔偑偁傑傝恑傫偱偄側偄晹暘偼屌偄偨傔丆偙傇偺傛偆偵偲傃弌偰偄傞丅 |

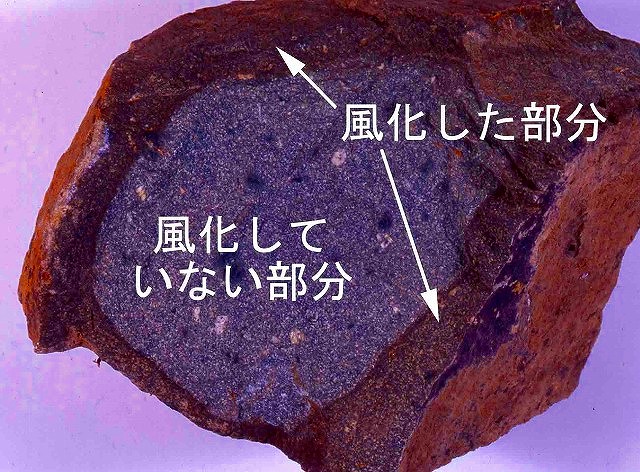

壴偙偆娾偺晽壔乮嘆仺嘇仺嘊

偺弴偵晽壔偟偰偄偔乯

嘆慡偔晽壔偟偰偄側偄傕偺偱寴偄丅嘇傗傗晽壔偟偨傕偺丅崟塤曣偑暘夝偟丆偦偺揝暘偑偟傒弌偟偰拑怓偵側傝丆傗傗傕傠偔側偭偰偄傞丅 嘊晽壔偑恑傫偩傕偺丅憿娾峼暔偑僶儔僶儔偵暘棧偟偰挿愇傗崟塤曣偑偐側傝擲搚壔偟偰偄傞乮傑偝搚乯丅 |

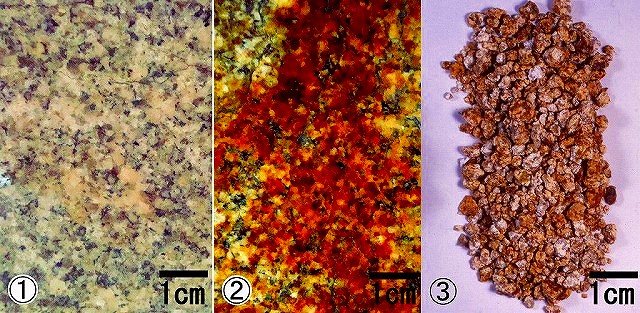

壴偙偆娾偺曽忬愡棟偲晽壔偵傛傞怤怘抧宍乮柾幃恾乯 壴偙偆娾偺儅僌儅偑栺俈侽侽亷偱屌傑傝丆偦偺屻丆椻偊傞偲偒偵懱愊偑傢 偢偐偵廂弅偡傞偙偲偱丆壴偙偆娾偵偼捈曽懱曽岦偺婯懃揑側妱傟栚乮曽忬愡棟乯偑偱偒傞丅 偦偺曽忬愡 棟偵増偭 偰塉悈傗抧壓悈偑偟傒崬傒丆恾偺嵍偐傜塃偺傛偆偵晽壔偑恑傓偲丆晽壔偵懴偊偨晹暘乮戝偒側娾夠乯偑嶳偺幬柺偵揰嵼偟偨怤怘抧宍偲側傞乮塃壓幨恀乯丅壴偙偆 娾抧堟偵偼丆偙偺傛偆側抧宍偑傛偔尒傜傟丆戝塉偑崀傞偲丆傑偝搚偲娾夠偑崿偞偭偨傕偺偑媫寖偵棳傟壓傞乽搚愇棳乿偑敪惗偡傞偙偲偑偁傞丅 |

偨傑偹偓忬晽壔

夠忬偺娾愇偺昞柺偑丆拫偵捈幩擔岝偱壏傑偭偰朿挘偟丆栭偵椻偊偰廂弅偟丆偦傟偑孞傝曉偝傟傞偙偲偱丆昞柺偐傜媴柺忬乮摨怱墌忬乯偺妱傟栚偑偱偒丆偼偑傟傞

傛偆偵妱傟

偰偄偔

晽壔丅 |

| 悈偵傛傞晽壔嶌梡偺夁掱 悈偵傛傞晽壔嶌梡偼丆娾愇拞偺 峼暔偑壔妛揑偵暘夝偟偰恑峴偟傑偡丅 椺偊偽丆壴偙偆娾傗棳栦娾偵懡偔娷傑傟傞僇儕僂儉傪庡惉暘偲偡傞僇儕挿愇偼挿擭丆塉悈偵偝傜偝傟傞偲丆壓偺斀墳偱暘夝偟偰擲搚忬偺敀塤曣偵側傝丆偝傜偵擲 搚忬偺僇僆儕儞偵側傝傑偡丅 挿愇乮僇儕挿愇乯偑塉悈偱敀塤曣偲愇塸偵曄壔偡傞斀墳 俁KAlSi3O8丂(僇儕挿愇)丂 亄丂俀H亄(塉悈拞偺悈慺僀僆儞)丂亄丂H2O(悈)丂丂 仺丂KAl2(AlSi3O10)(OH)2乮敀塤曣乯 亄丂俇SiO2乮働僀巁暘丗棳傟嫀傞乯丂丂亄丂俀K亄 乮僇儕僂儉僀僆儞丗棳傟嫀傞乯 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 偝傜偵敀塤曣偑塉悈偱僇僆儕儞偵曄壔偡傞斀墳 俀KAl2(AlSi3O10)(OH)2丂乮敀塤曣乯 丂亄丂丂俀H亄(塉悈拞偺悈慺僀僆儞)丂丂亄丂丂俁H2O(悈) 仺丂俁Al2Si2O5(OH)4 乮僇僆儕儞乯丂亄丂俀K亄 乮僇儕僂儉僀僆儞丗棳傟嫀傞乯 丂 |

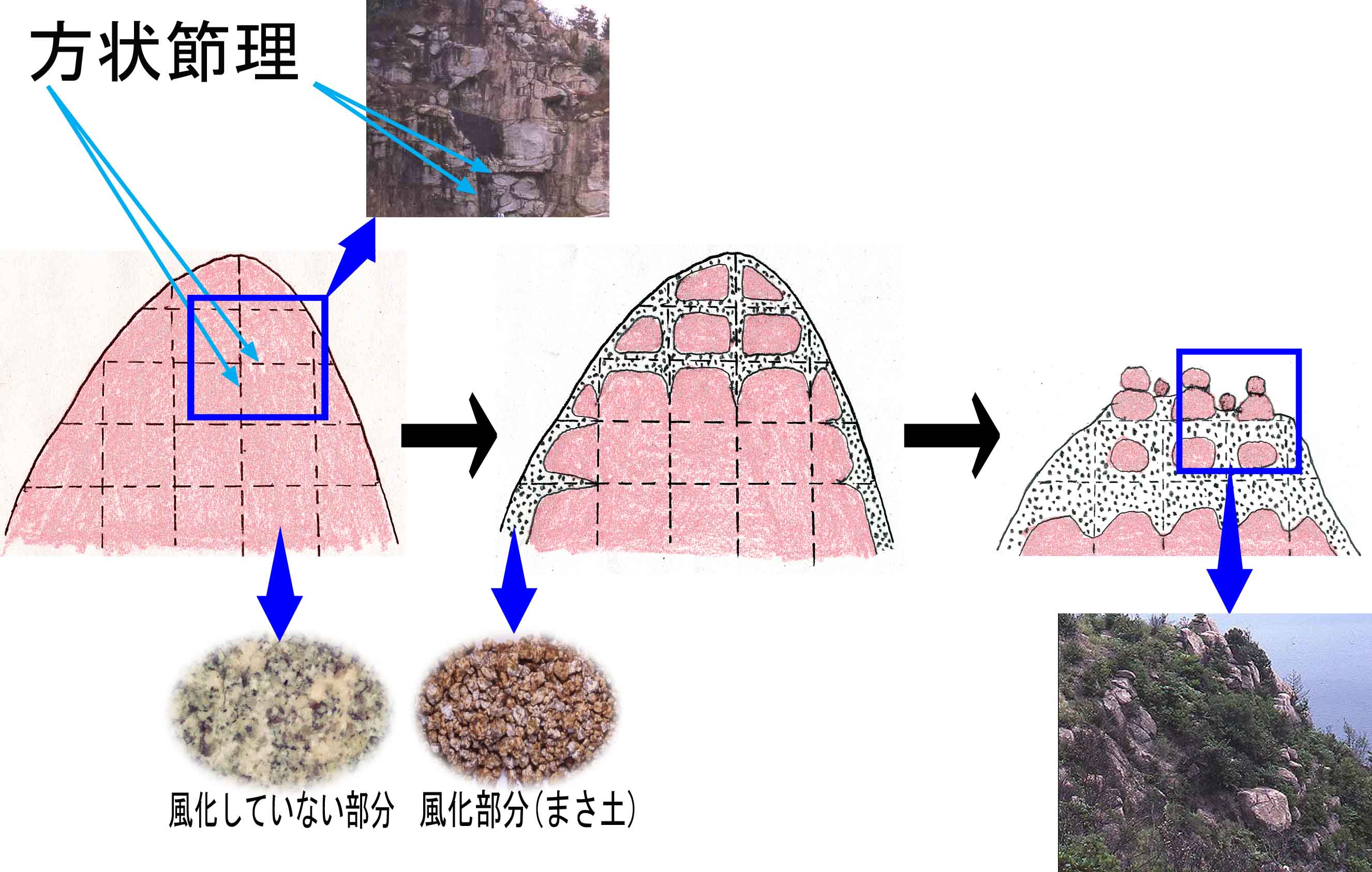

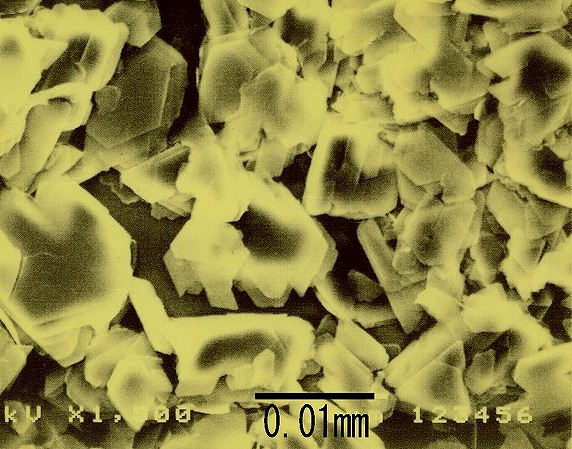

仸僇僆儕儞偼Al2Si2O5(OH)4偲

偄偆壔妛慻惉傪帩偮峼暔乮僇僆儕僫僀僩丆僴儘僀僒僀僩丆僫僋儔僀僩側偳偺懡宍乯偺憤徧丅  僇

僆儕僫僀僩

擏娽偱偼敀偄搚忬乮嵍乯偩偑丆揹巕尠旝嬀偱偼俇妏斅忬偺寢徎宍懺偑擣傔傜傟傞乮塃乯丅 |