分析する前に [戻る]

試料(鉱物粒子)はあらかじめ光学顕微鏡で十分観察しておく必要がある。

そして,分析する前はその分析部分の化学組成が均質であることを以下の方法で確認しておく必要がある。

組成均質性の判定 [反射電子像] [線分析] [特性X線像]

(※非研磨試料では組成均質性の判定は困難である。また,自形の結晶体(結晶面)を分析する場合は,最後に結晶化した部分(結晶表面)の組成しか明らかにし得ないので注意を要する(結晶内部の累帯構造などの組成変化はわからない))。

●反射電子像(BEI)

固溶体の組成変化,異種鉱物の検出(埋伏粒子の検出)などに用いられる。

反射電子像では,原子番号の小さな元素が多く含まれる部分は暗く見え,原子番号の大きな元素が多く含まれる部分は明るく見える。

EDS・WDSいずれの場合も,分析では反射電子像(BEI)で粒子内の明るさが均質な部分を見極めて分析するようにする(電子線はビーム径を考えて,必ず均一な明るさの部分から外れないように当てる必要がある)。

※この明るく見える要因としては自由電子を有することの影響もある(金属の元素鉱物,硫化鉱物は明るく見える)。また,鉱物の結晶方位によっては反射電子が出やすい方向と出にくい方向があり,多結晶集合体では全く同じ成分の同じ鉱物でも粒子ごとに,多少,明るさが異なって見えることがある。

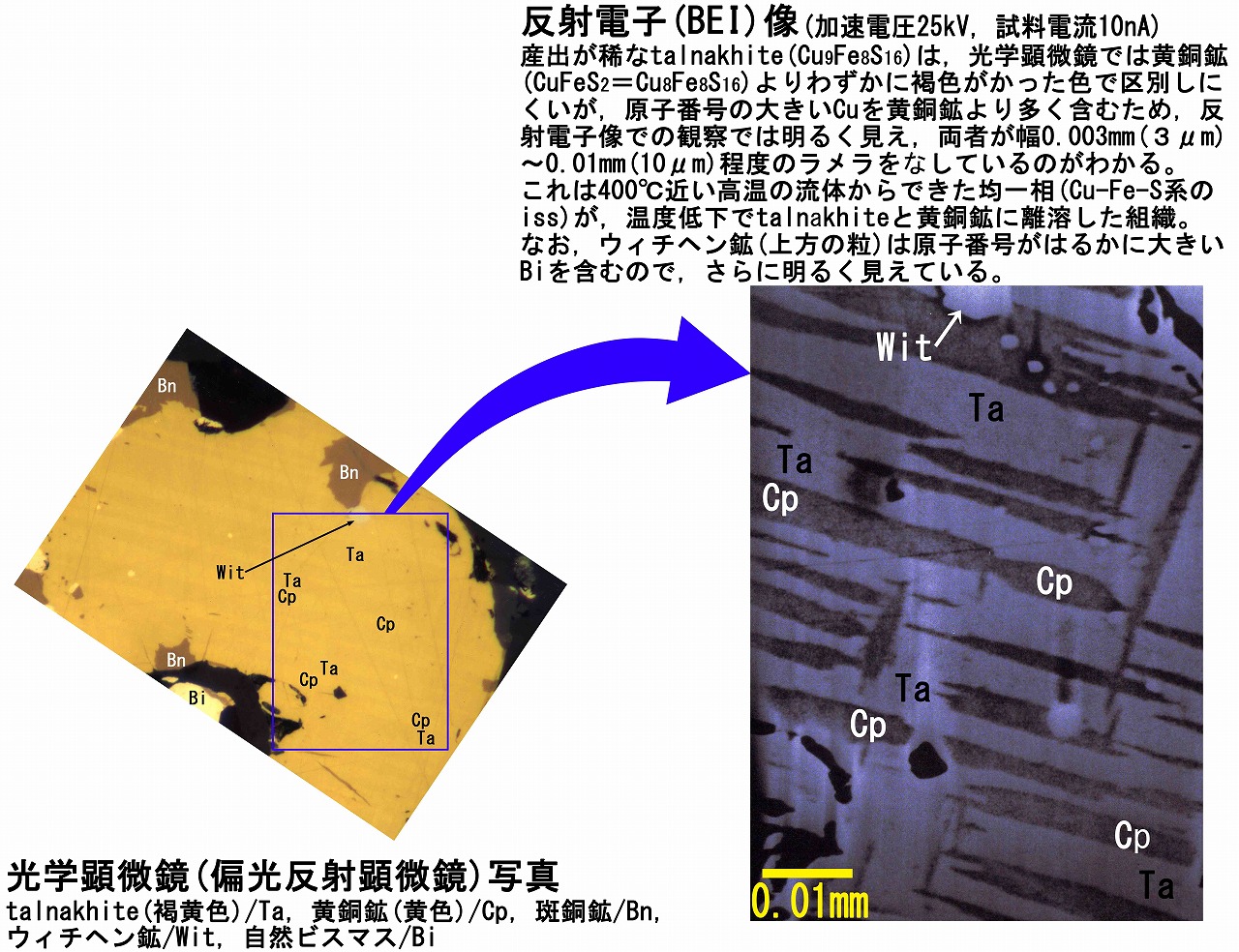

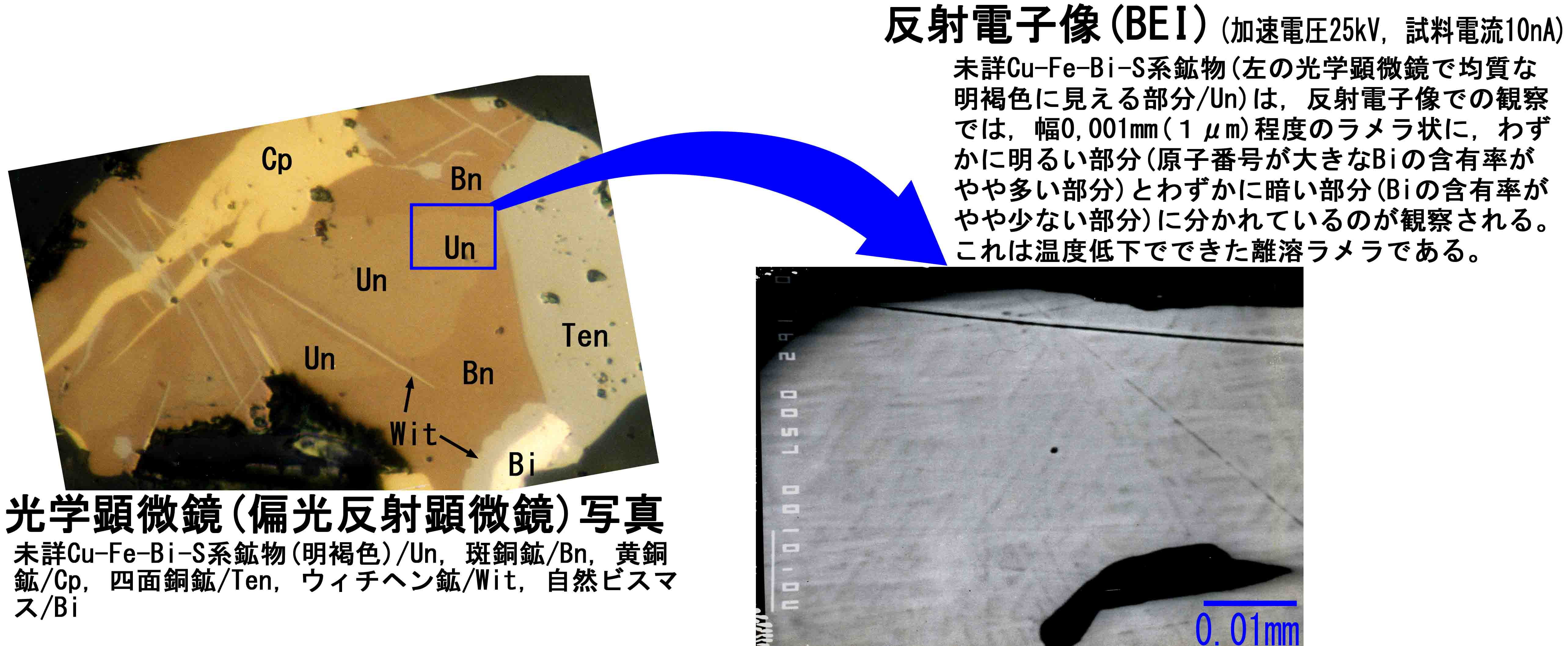

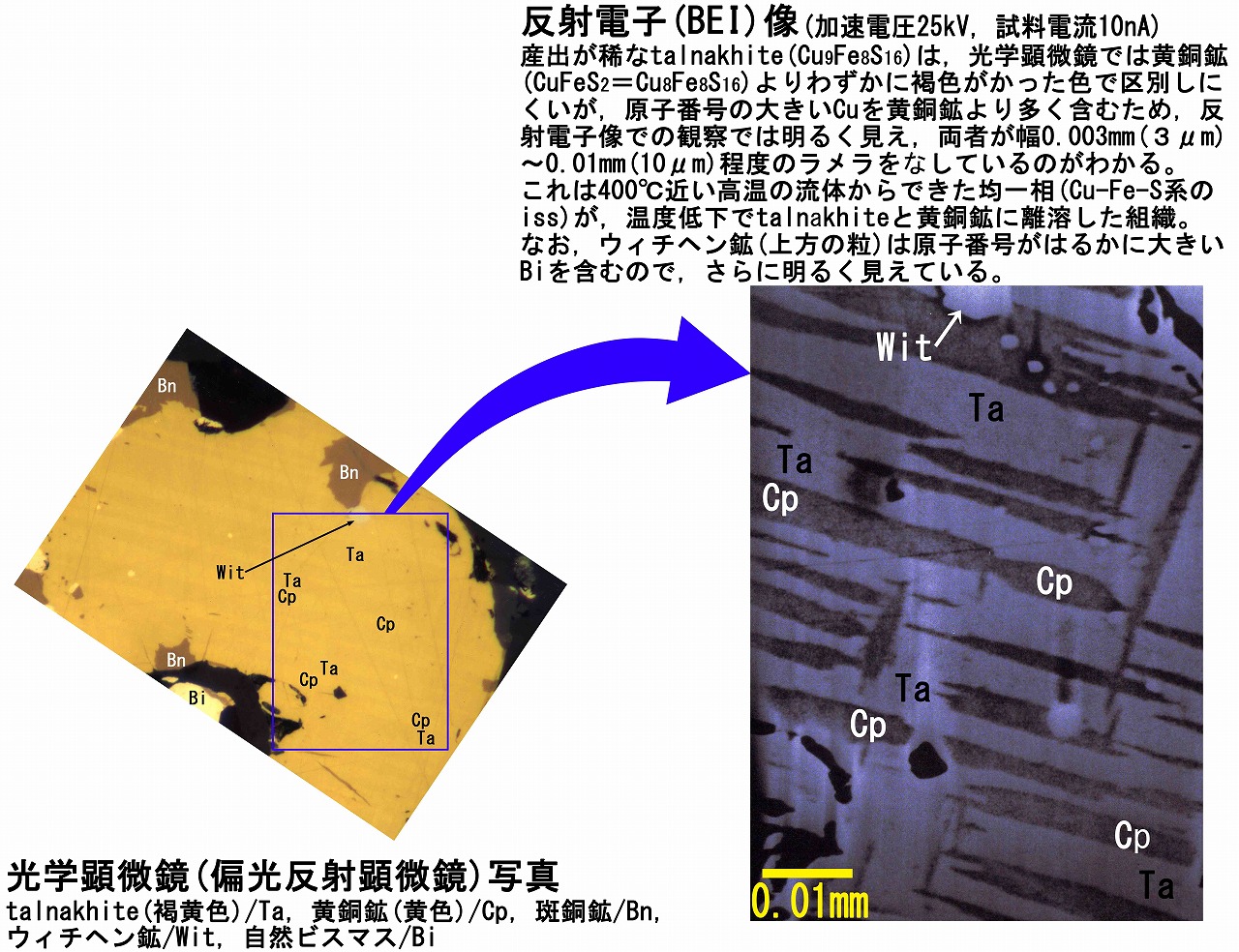

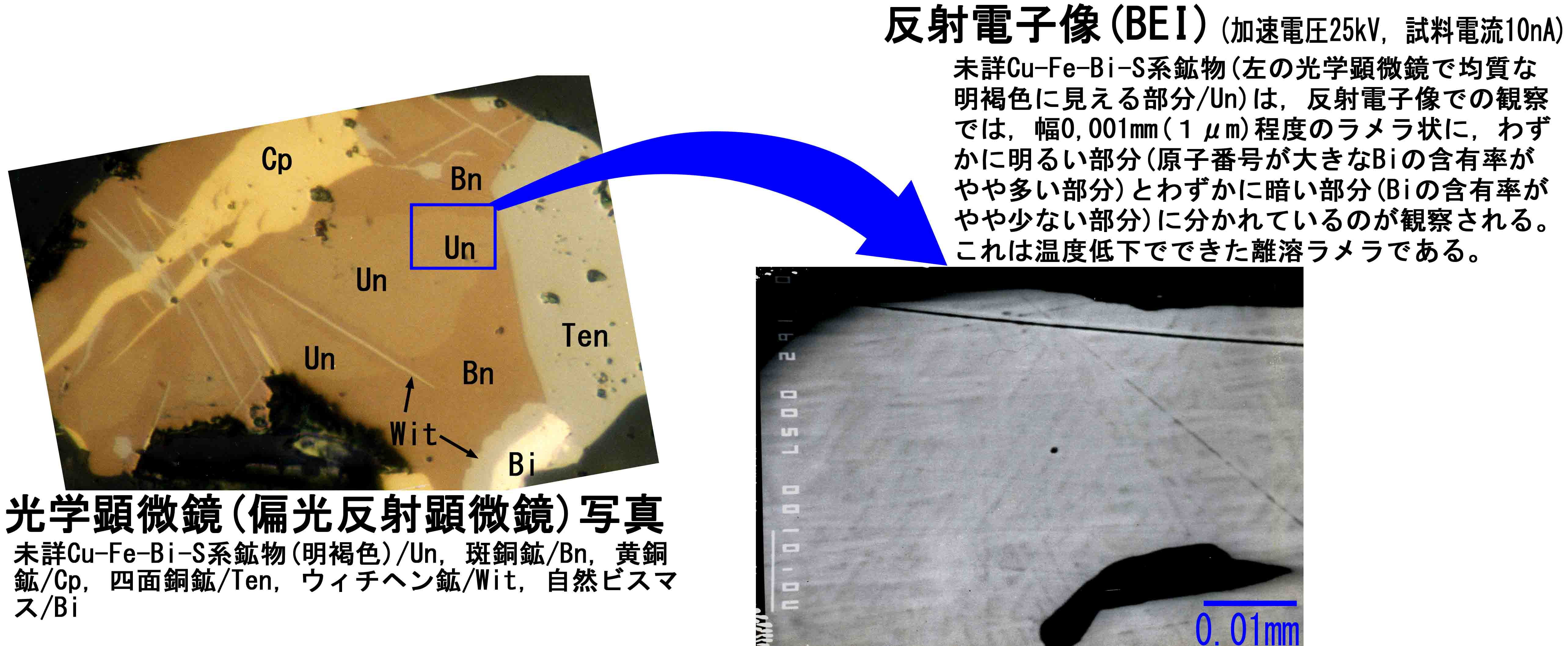

| 銅鉱石中の鉱物の反射電子像観察の2例 |

|

|

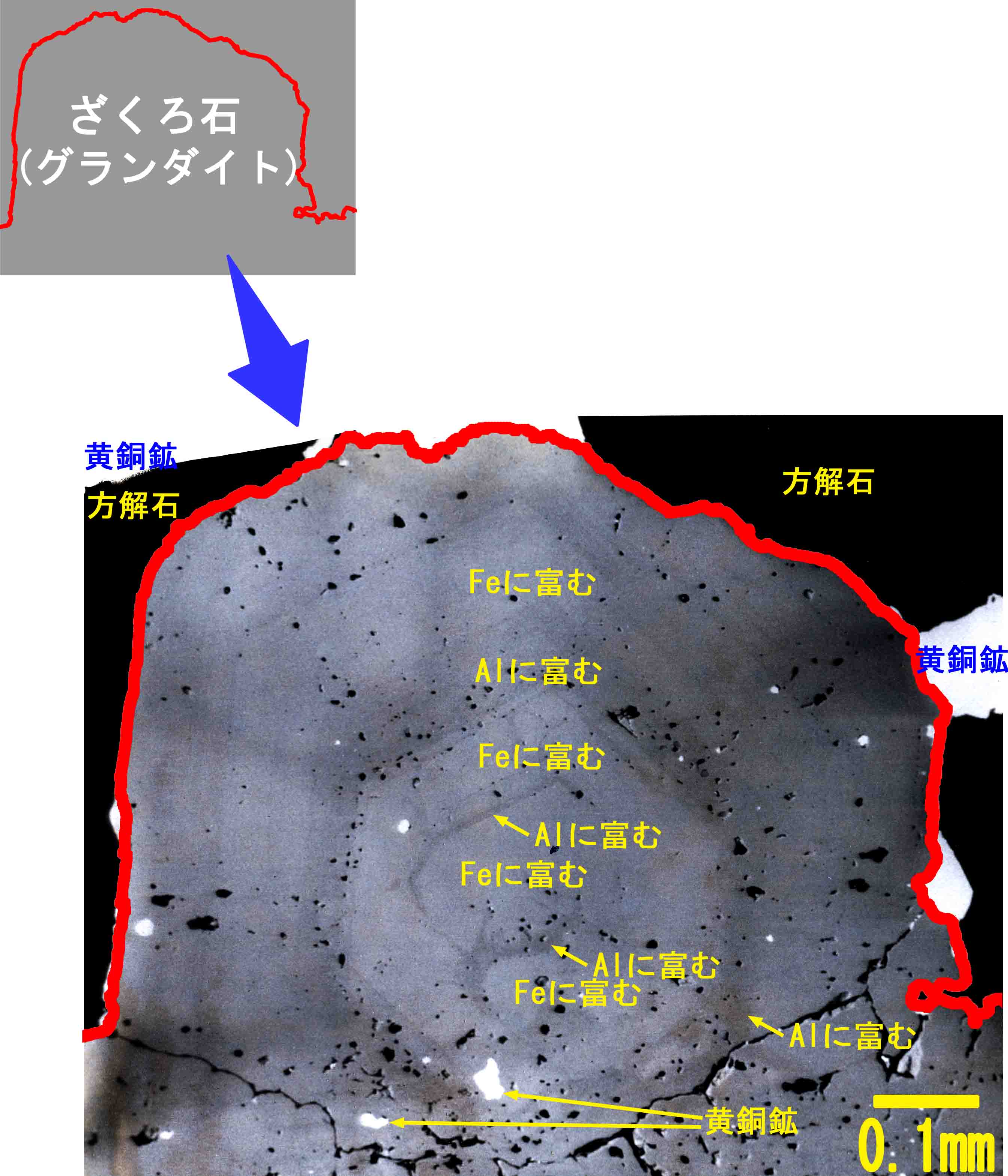

| 累帯構造をなす,灰ばんざくろCa3Al2(SiO4)3−灰鉄ざくろ石Ca3Fe2(SiO4)3系固溶体(グランダイト)の研磨試料の反射電子像 (加速電圧15kV,試料電流20nA) | |

| 灰ばんざくろ石と灰鉄ざくろ石の固溶体(グランダイト)はAl(原子番号13)とFe(原子番号26)とが互いに置換するように含まれる。 この反射電子像の暗い部分は原子番号の小さなAlがやや含まれ(灰ばんざくろ石成分17%・灰鉄ざくろ石成分83%),明るい部分はAlが非常に少ない(灰ばんざくろ石成分3%・灰鉄ざくろ石成分97%)。 このように反射電子像では,置換し合う原子の原子番号の差が大きいと,この程度の組成変化でも明瞭なコントラストが出る。 不均一な部分を分析すると正確な固溶体組成は得られないので,特に定量分析する際は,電子線はビーム径を考えて必ず均一な明るさの部分から外れないように当てる必要がある。 |

|

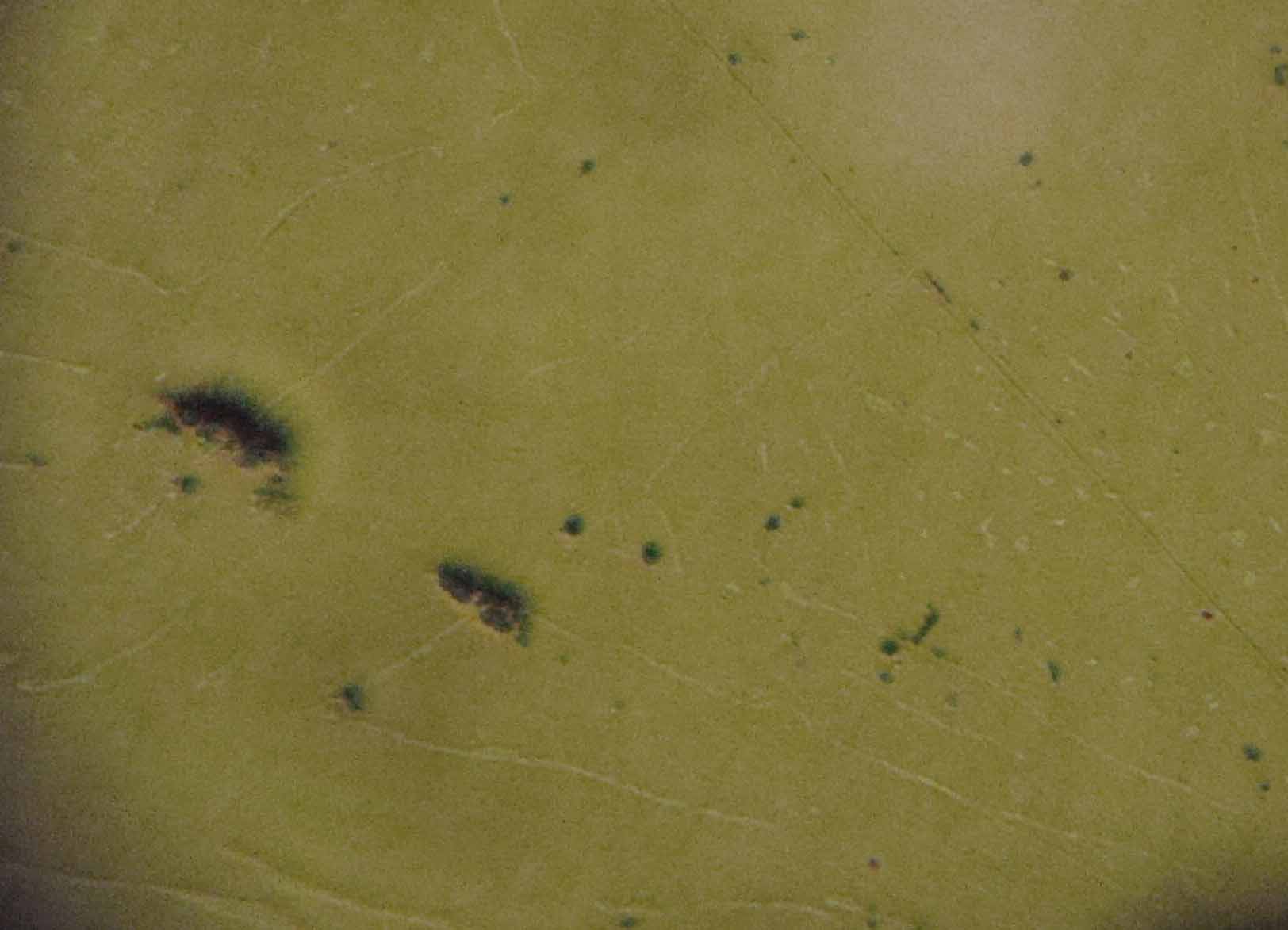

| 研磨試料における,分析に適する場所(緑)と分析に適しない場所(赤) | |

|

|

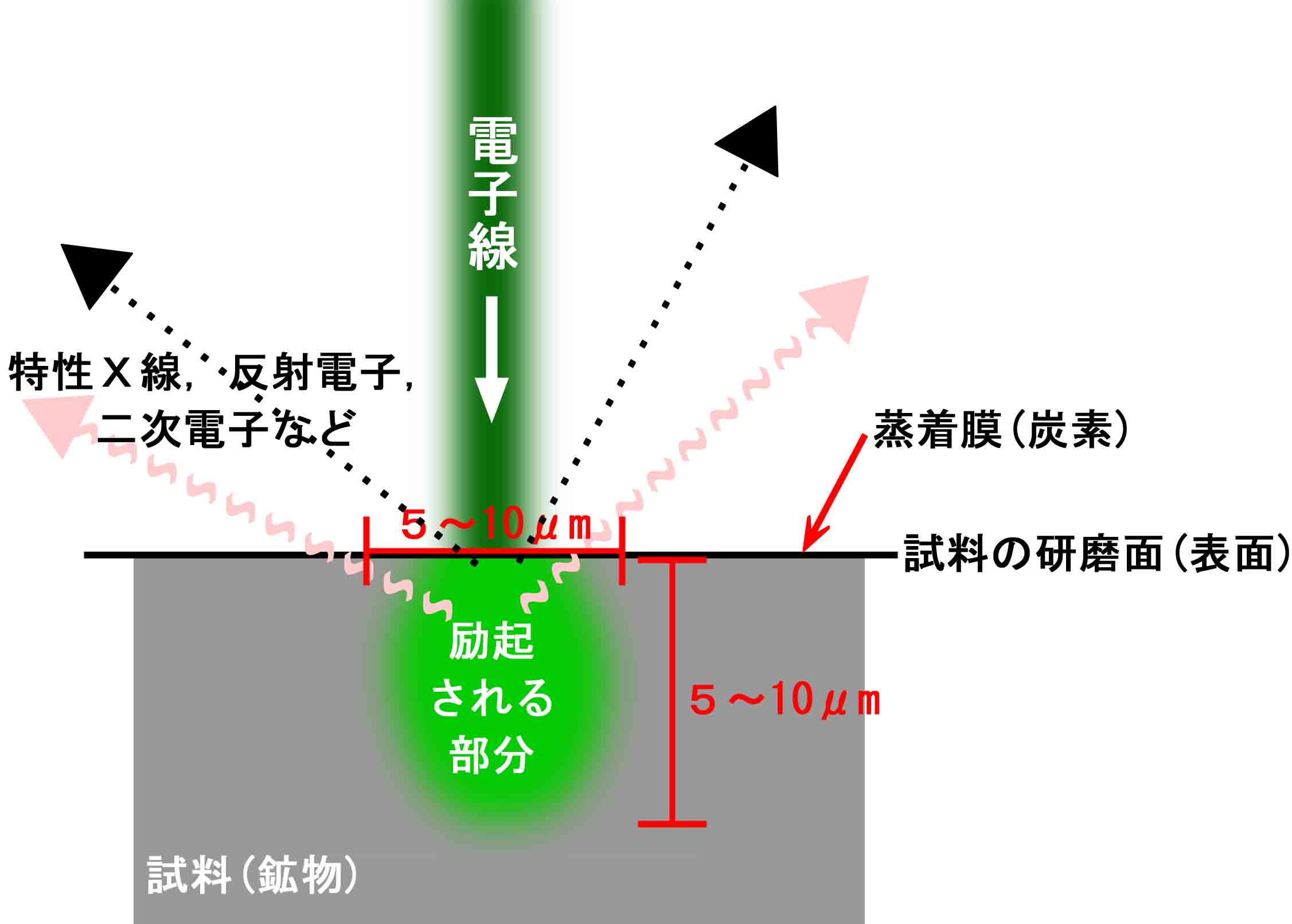

右図のように,電子線により試料(鉱物)が励起される部分(分析される部分)は,電子線の直径よりもやや広く,深さ方向もある程度励起される(励起される部分は壺型になる)。 したがって分析点は,組成の不均一な部分との境界や,隣り合う鉱物との境界などから数μm程度は離しておく必要がある(上図)。 また,特に定量分析ではできるだけなめらかな平面部を分析することが重要である(凹凸のある部分は分析値のトータルが100%を大きく下回ることが多い)。硬度の異なる鉱物が接している数μm程度の境界付近は,研磨の際,平面にならず,傾斜する(上図)。そのような傾斜面では定量分析値が悪くなる。 |

|

なお,Fe(原子番号26)・Co(原子番号27)・Ni(原子番号28)が互いに置換するように含まれる鉱物(ペントランド鉱,

Co・Niを含む黄鉄鉱など),あるいは,Mn(原子番号25)・Fe(原子番号26)が互いに置換するように含まれる鉱物(ざくろ石類,ばら輝石など)などは,置換しあう原子同士の原子番号の差が小さいので,反射電子像では明瞭なコントラストが出にくく,それらの鉱物の均質な部分が分かりにくい。このような場合には線分析や特性X線像で均質性を調べる。

●線分析

累帯構造の組成変化・離溶ラメラの状態・異種鉱物との粒界付近での組成変化をつかむのに行われる。

WDSではそれらの目的元素の特性X線の回折位置に分光結晶の位置を合わせて,目的の鉱物粒子を1分間に100μm程度の速さで動かして,線状に結晶を横切るように粒子の組成変化を調べる。

| 秋田県湯沢市河原毛産の含鉛重晶石の線分析 | |

| 秋田県湯沢市河原毛の重晶石(BaSO4)にはBaのかわりにいくらかのPbが含まれ,硫酸鉛鉱(PbSO4)と固溶体をなす。BaとPbの量比の違いは光学的には区別が困難だが,EPMAでの線分析で結晶を横切るようにBaとPbの含有率を調べたものがこの図である。1つの結晶粒子でも,初期に結晶化した中心付近はBaが多くPbが少なく,後期に結晶化した周辺付近はBaがやや少なくなりPbがやや多く含まれているのが分かる。 ただし,PbはBaよりもずっと原子番号が大きいので,反射電子像でも,Pbの多い部分ははっきり明るく見え,この累帯構造は把握しやすい。 |

|

●特性X線像(元素マッピング)

試料中の元素ごとの濃度を表し,累帯構造や離溶ラメラの状態を知るのに重要で,置換しあう原子の原子番号の差が小さい鉱物の累帯構造や離溶ラメラなども明らかになる → Fe(原子番号26)・Co(原子番号27)・Ni(原子番号28)が互いに置換するように含まれる鉱物(鉄−ニッケル合金の鉱物(テーナイトやカマサイト),ペントランド鉱,

Co・Niを含む黄鉄鉱など),Mn(原子番号25)・Fe(原子番号26)が互いに置換するように含まれる鉱物(ざくろ石類,ばら輝石など)。

ただし,特性X線像を得るには時間がかかり,普通は1元素につき数10分程度かかる。

|

|

| 鉄隕石(オクタヘドライト)ナミビアに落下したものの光学顕微鏡写真(左)と,EPMAによるNikαによる特性X線像(右) (写真幅約3mm) 左は光学顕微鏡写真でやや明るい細い線状部分がニッケルの多い部分(テーナイト)で,やや暗い全体の部分はニッケルの少ない部分(カマサイト)。右はその同じ範囲を,EPMAでNikαによる特性X線像として観察したもの。ニッケルの多い部分(テーナイト)が明色 (緑色)で示され,光学顕微鏡写真の明るく細い線状部分と対応していることが分かる。全体の暗色(青〜黒色)部はニッケルの少ない部分(カマサイト)。 |

|