石灰岩は岡山県では西部に見られ,その中の化石は四射サンゴ(四放サンゴ),腕足類,ウミユリ類,フズリナ類などで,井原市芳井町や新見市阿哲地域に多 産します。これらは主に低緯度(赤道近く)の浅海で生きていた生物です。そして,他の日本列島の古生代(〜中生代)の石灰岩と同じく,低緯度の海洋部での これらの生物の遺骸の堆積物がプレートの動き(数cm/年)により,中国大陸(ユーラシアプレート)の縁辺部に付加体としてもたらされ,その後,さらに, 2000万年以降の日本海の拡大に伴い,現在の場所に移動してきたものです。

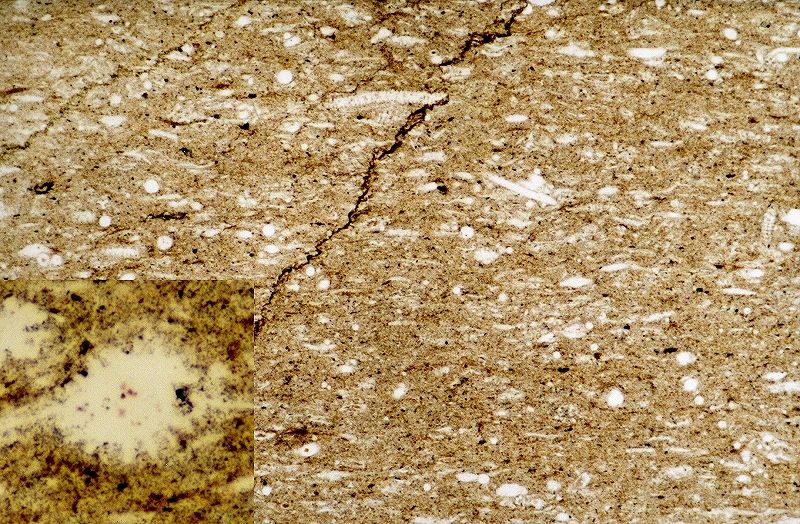

井原市芳井町日南の石炭紀の石灰岩の露頭/写真幅約100m

四射サンゴ(井原市芳井町日南)/写真幅3cm

古生代末に絶滅したサンゴ類で形態的に高さ10cm程度 のラッパ状のものや,径数mm程度の枝状のものなどがあり,石灰岩の表 面に数mm〜3cm程度の放射状構造のある円〜楕円形の断面として見られます。

腕足類(井原市芳井町日南)/写真幅5cm

二枚貝に似ていますが殻の内部にばねのような腕骨を有するの が特徴で,古生代には数も種類も多かったですが,現生種はミドリシャミセンガイやホ オズキガイなどで数も種類も少なくなっています。

ウミユリ類(井原市芳井町日南)/写真幅5cm

現生のトリノアシなどの祖先で,全体像はほうきを逆さに したような形です。古生代に繁栄したため非常に多く化石が産出します。しかし,岡山 県のものは,大部分が体節に沿って分解した径数mm〜2cm程度の中心に穴のあいた円盤状の化石であるため,種の同定ができないものがほとんどです。

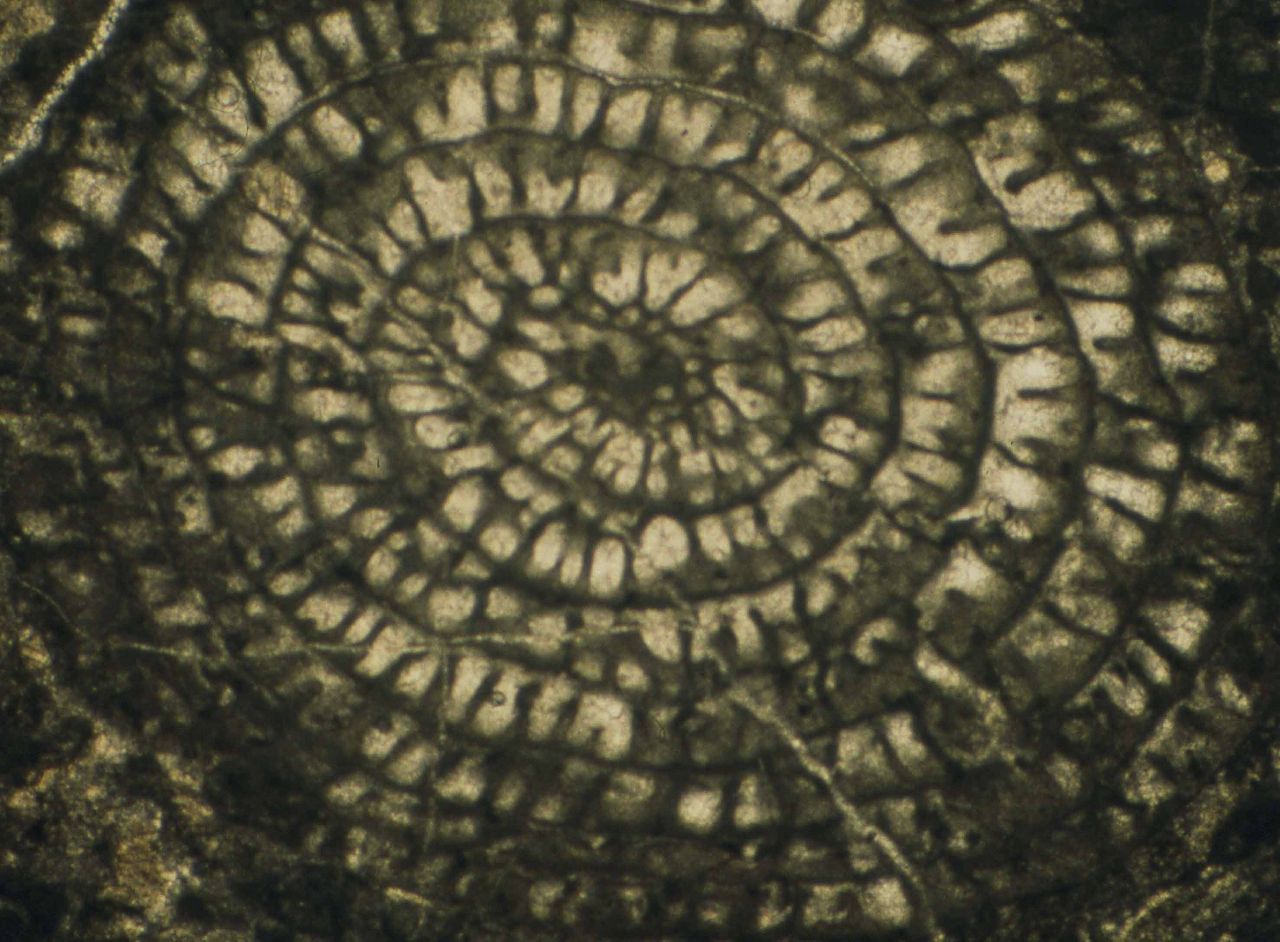

フズリナ類(新見市豊永佐伏) 左の薄片の顕微鏡写真

/写真幅5cm /写真幅0.5cm

石炭紀 からペルム紀末(古生代末)にかけて生息していた絶滅した有孔虫の仲間。数mm程度の紡錘形の形で,その形から紡錘虫とも呼ばれています。個体は肉眼では 数ミリメートル程度の白っぽ い楕円形に見え,石灰岩中に密集していることが多いです。厚さ0.1mm程度に薄く削り顕微鏡で見ると細かい仕切りのあるうず巻き模様が見えます。フズリ ナ類は進化が速く,示準化石となるので,それを含む石灰岩の年代を 決めるのに有効な化石です。

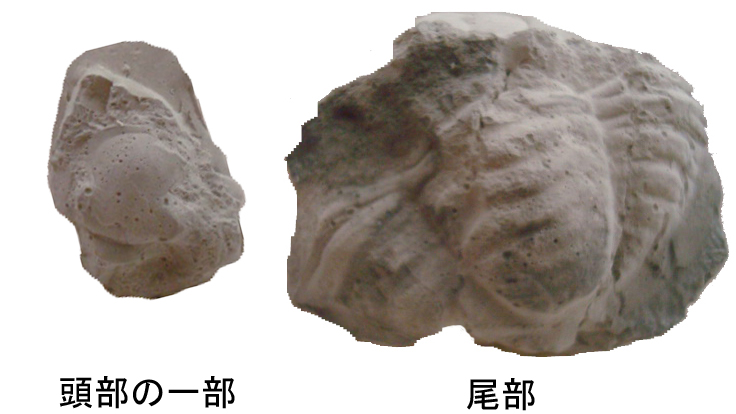

アンモナイト類(井原市芳井町日南)/写真幅1.5cm 三葉虫類 (レプリカ。井原市芳井町日南)/写真幅5cm

なお,中生代末の花こう岩のマグマの熱による接触変成作用(熱変成作用)で結晶質石灰岩(大理石)となったものでは,再結晶化により化石は消滅して見ら れません。