| 三葉虫類の例 |

アメリカ産

|

朝鮮半島産

化石になった後に起きた地殻変動で体全体が変形している。

|

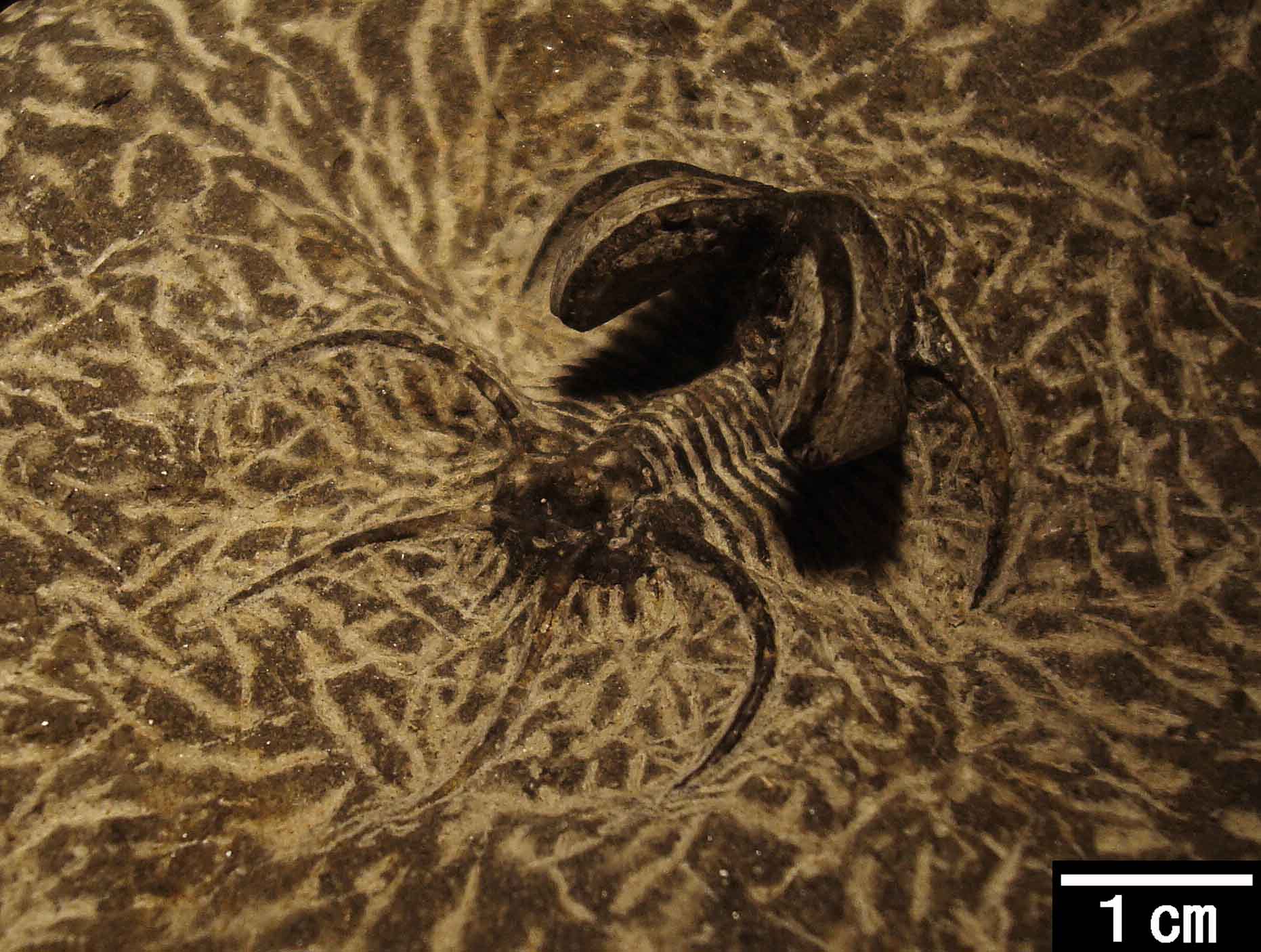

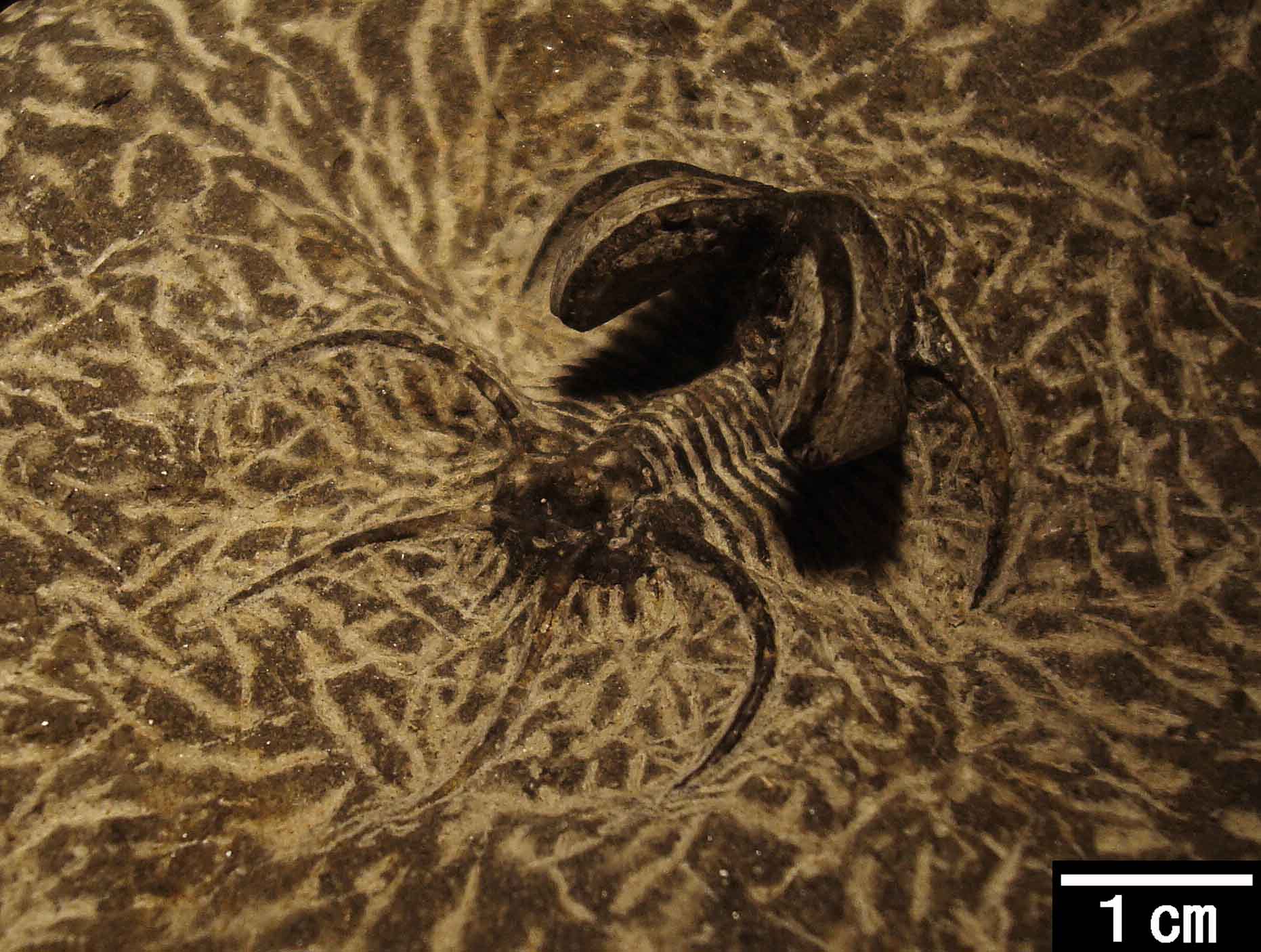

エオダルマニチナ Eodalmanitina sp.

三日月形の複眼をもつ。化石になった後に起きた地殻変動で体全体が変形している。

古生代オルドビス紀(4億8500万年〜4億4400万年前) ポルトガル

|

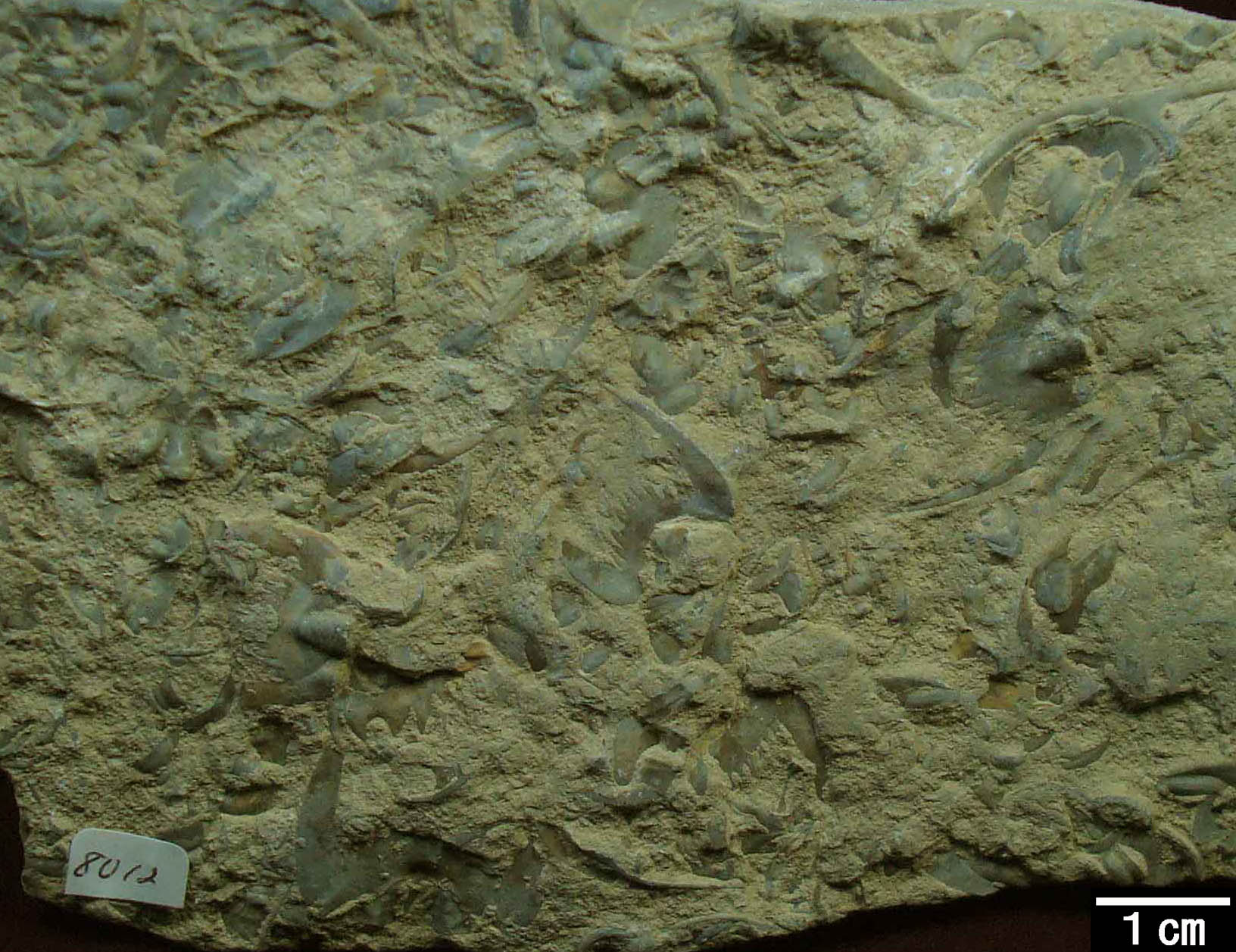

エルラシア Elrathia sp.

古生代初期の三葉虫で,尾部が小さい。アメリカ ユタ州のものが世界的に有名だが,遠く離れた朝鮮半島でも産し,このことは当時の分布域やその後の大陸移動の状況を示す。

古生代カンブリア紀(5億4100万年〜4億8500万年前) 左:アメリカ産,右:朝鮮半島産

|

セラウルス,フレキシカリメネ Ceraurus pleurexanthemus, Flexicalymene

senaria

2種の三葉虫の共生標本。頭部・尾部から長い棘が出ているのがセラウルス。もり上がった丸い頭部をもつものがフレキシカリメネ。

古生代オルドビス紀(4億8500万年〜4億4400万年前) カナダ

|

イソテルス Isotelus maximus

大型の三葉虫の仲間で,体長は30cmに達するが,殻の厚みは1mm程度しかない。

古生代オルドビス紀(4億8500万年〜4億4400万年前) アメリカ

|

アサフスの仲間 Asaphus (Neoasaphus) kowalewskii

眼が伸びており,泥に潜って周囲をうかがったと思われる。

古生代オルドビス紀(4億8500万年〜4億4400万年前) ロシア

|

|

|

ドロップス Drops armatus 三葉虫類

棘が多い奇怪な三葉虫。昆虫と同じような細かい複眼構造がある。

古生代デボン紀(4億1900万年〜3億5900万年前) モロッコ |

デボン紀の三葉虫類

古生代中頃のデボン紀になると,このように棘が多かったり,尾版が大きい奇怪な三葉虫が多く出現してくる。棘は外敵からの防御のためと考えられている。赤矢印先には複眼構造が見える。

古生代デボン紀(4億1900万年〜3億5900万年前) モロッコ |