倉敷市立自然史博物館友の会の行事

第468回自然観察会 「スゲ観察会」

2015年5月24日(日) 報告

|

◆日 時 :2015年5月24日(日) 10時〜15時 ◆場 所 :岡山市北区菅野 ◆講 師 :星野卓二・正木智美(岡山理科大学生物地球学部) ◆参加者:27名 |

|

|

岡山空港第4駐車場で集合。雑草を観察したり,飛び立つ飛行機を眺めたり。理科大学の学生さん5名を含む参加者27名が,思い思いに開始時間を待ちます。 |

挨拶のあと,車で乗り合わせ数キロ先の観察地へ。川沿いの民家や畑などのある里山環境です。早速足下のスゲに注目。 |

|

|

星野先生が一つ一つ丁寧に説明してくださいます。事前にスゲ独特の用語のプリントが配られ,種ごとに図鑑の絵を見せていただきました。次々,新しいスゲがみつかります。 |

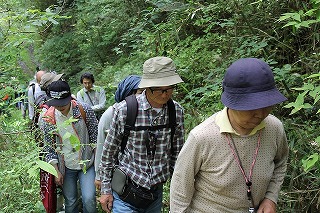

足下のとがった葉っぱの植物に注目しながら山道をのぼります。

|

|

|

調整池に降りて,鳴子のような垂れ下がった小穂のアゼナルコなど,湿性のスゲを教えていただく面々です。 |

ううむ。高枝切りばさみにこんな使い方があったとは!!

降りにくい川底のスゲの小穂をチョキリ。 |

|

|

汗ばむ陽気の中,15種類のスゲを丁寧に観察しました。お子さんも,クマイチゴを食べたり,ほうきのようなブーケを作ったりで,楽しい一日だったかな?後ろにはスゲ男子スゲ女子たちが最後まで星野先生の解説を聞いています。 |

よく似た二つのスゲの比較の解説でした。左がノゲヌカスゲ,右がアオスゲ。アオスゲは星野先生が20代の頃から調べていらっしゃるスゲだそうです。一つの属の中の種数が一番多いというスゲ属。それぞれの場所に適応して実にいろいろな形に変化していっているそうです。何気な〜い姿に個性を感じ「命をつないでいるのね」と声をかけたくなるようなお話でした。みなさん,お疲れ様でした。 |

(文/写真:中富 明子)

[博物館のホームページへ]