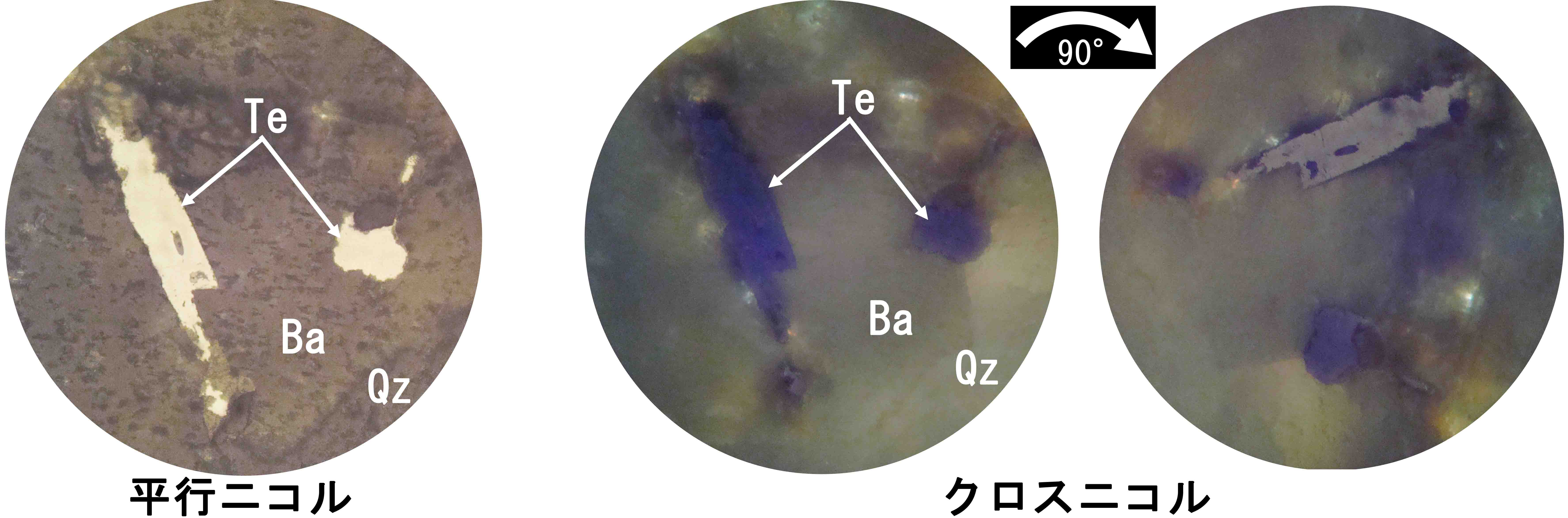

浅熱水成金銀鉱脈に産し,柱状の自形〜半自形を示すこともあるが,他形のことも多い。粒子の周囲は暗灰色の酸化テルル鉱(テルル石またはパラテルル石/淡黄〜灰黄色の内部反射を示す)に交代されていることがある。

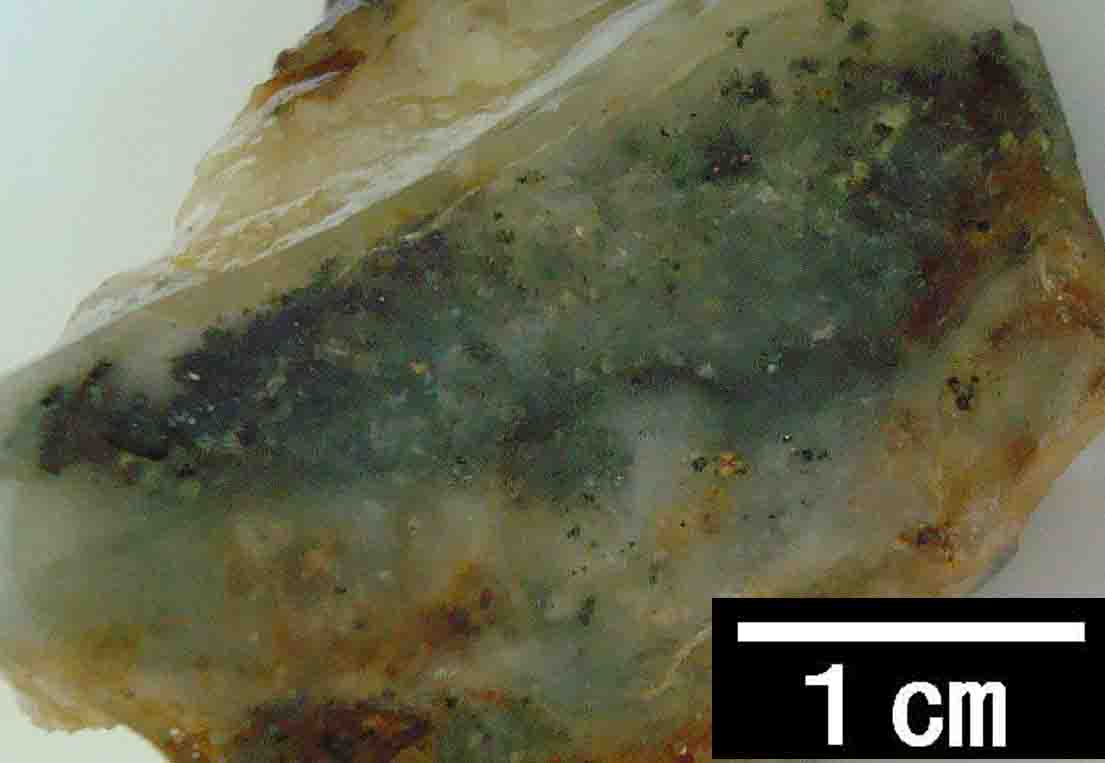

よく共生するテルル鉱物としては,シルバニア鉱・ステイツ鉱・リッカード鉱・ゴールドフィールド鉱などがある。他の共生鉱物としては黄銅鉱・黄鉄鉱などがあるが,それらの硫化鉱物を多量かつ密接に伴うことは少ない(1つの鉱石でも硫化鉱物の多い部分とテルル鉱物の多い部分はわずかに離れて存在する)。そして自然テルルなどのテルル鉱物は重晶石・天青石などの硫酸塩鉱物をしばしば伴う。これはテルル鉱物が,多量の硫化鉱物ができる還元的な条件(熱水中にH2Sが卓越)よりも,やや酸化的な条件(熱水中にSO42-が卓越)でできるためと考えられる。

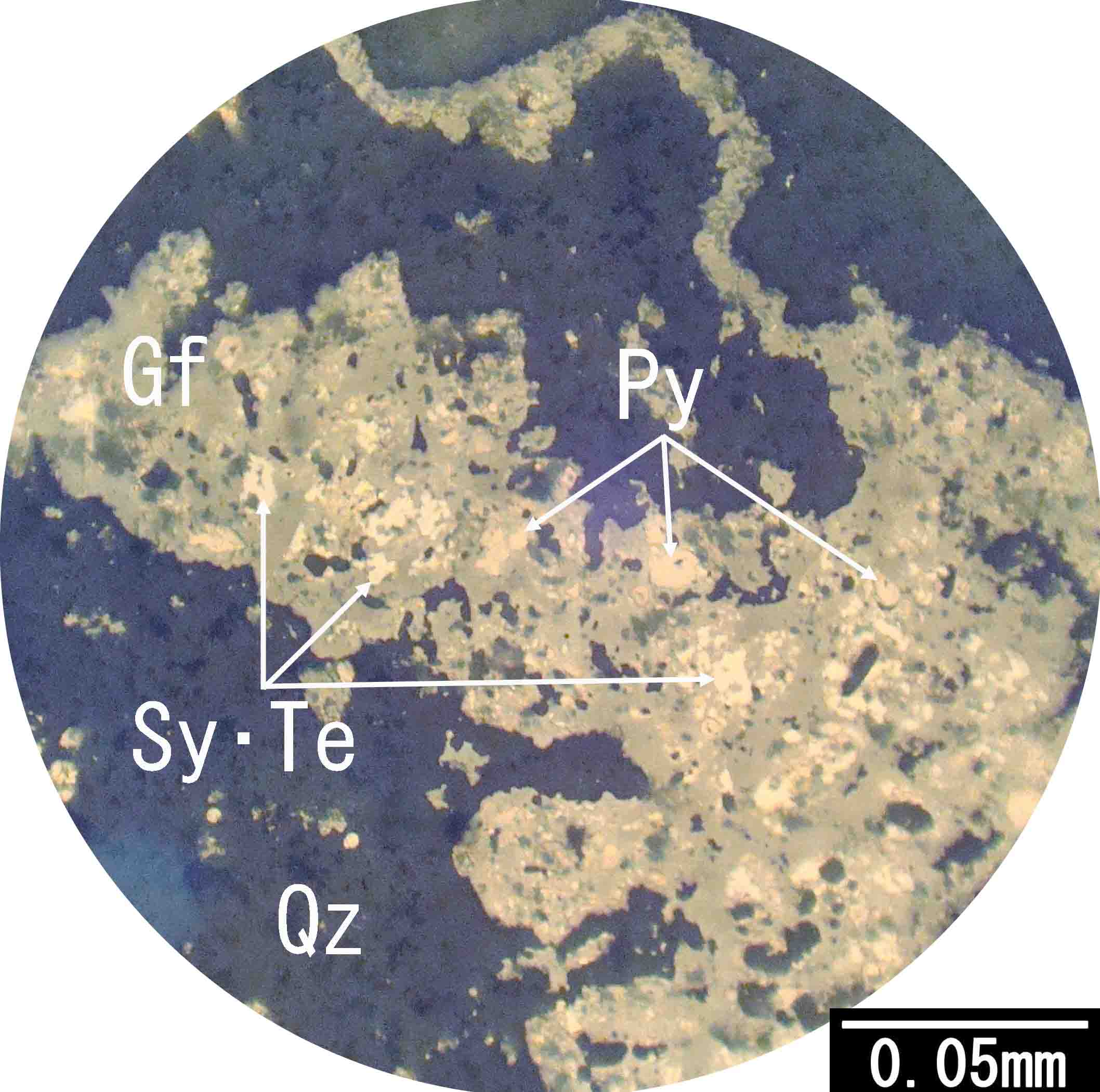

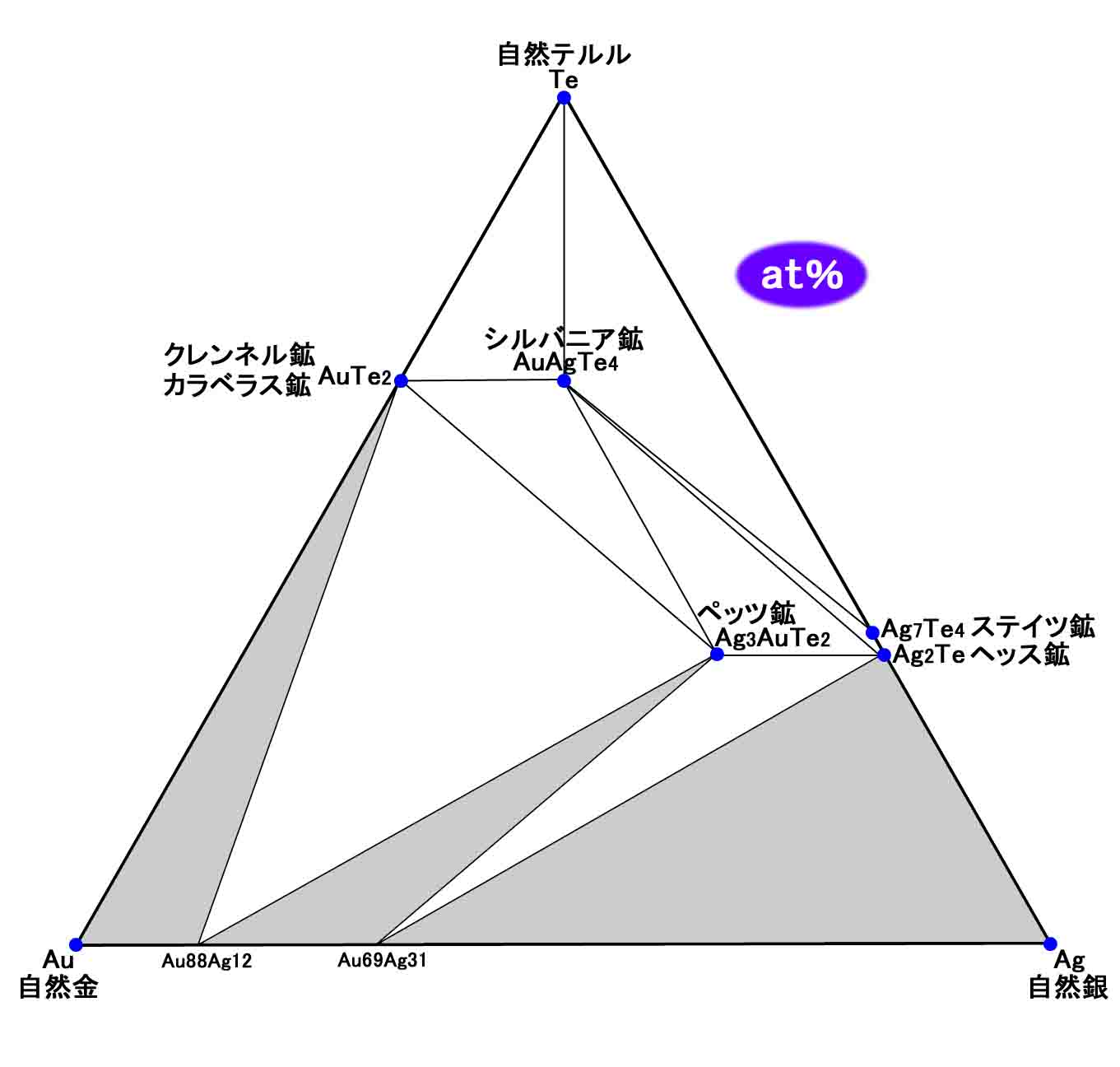

自然テルルはテルル鉱物であっても,ペッツ鉱・ヘッス鉱などとは共生せず(右図),1つの研磨片に一緒に見られる場合でも互いにやや離れている。

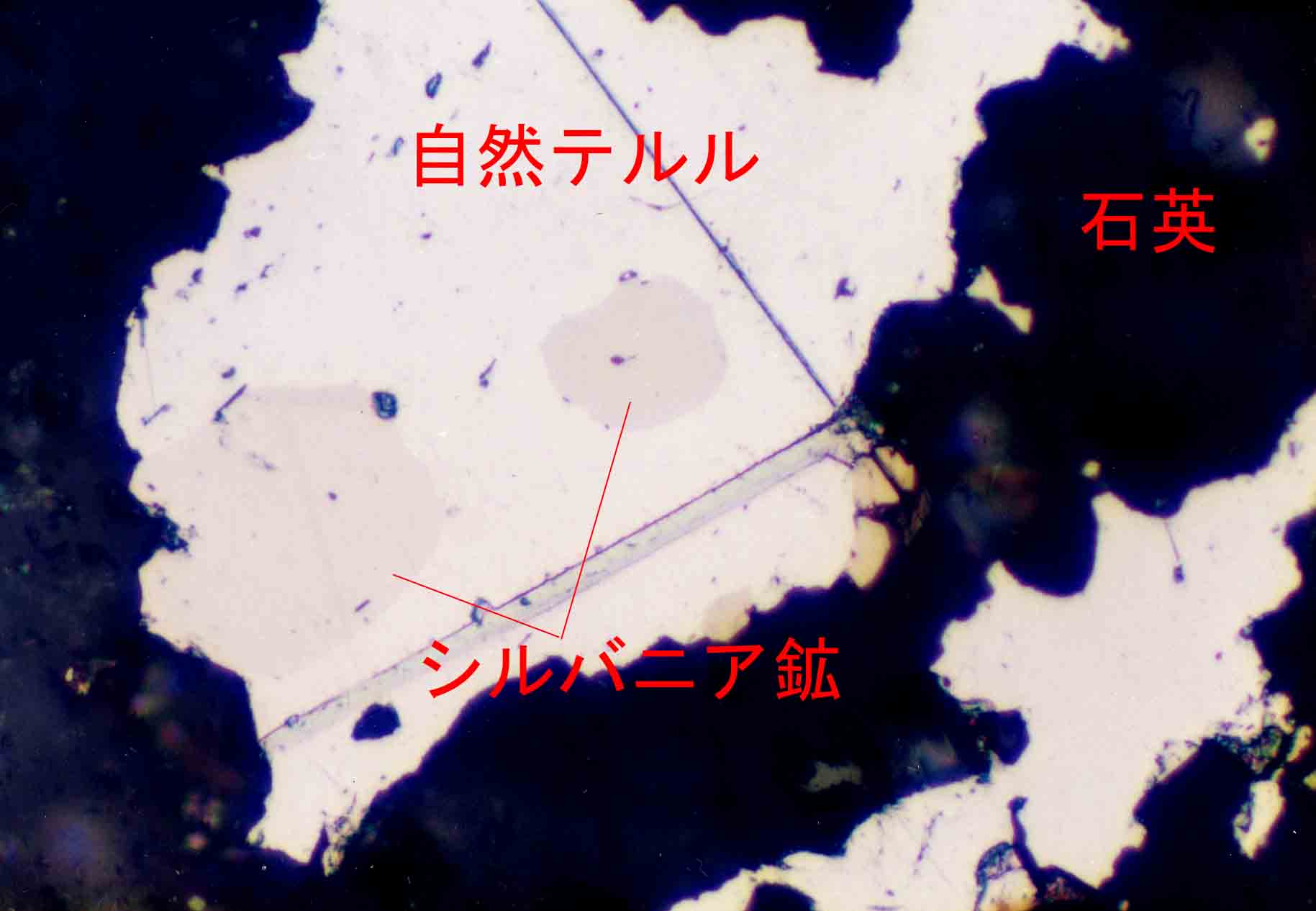

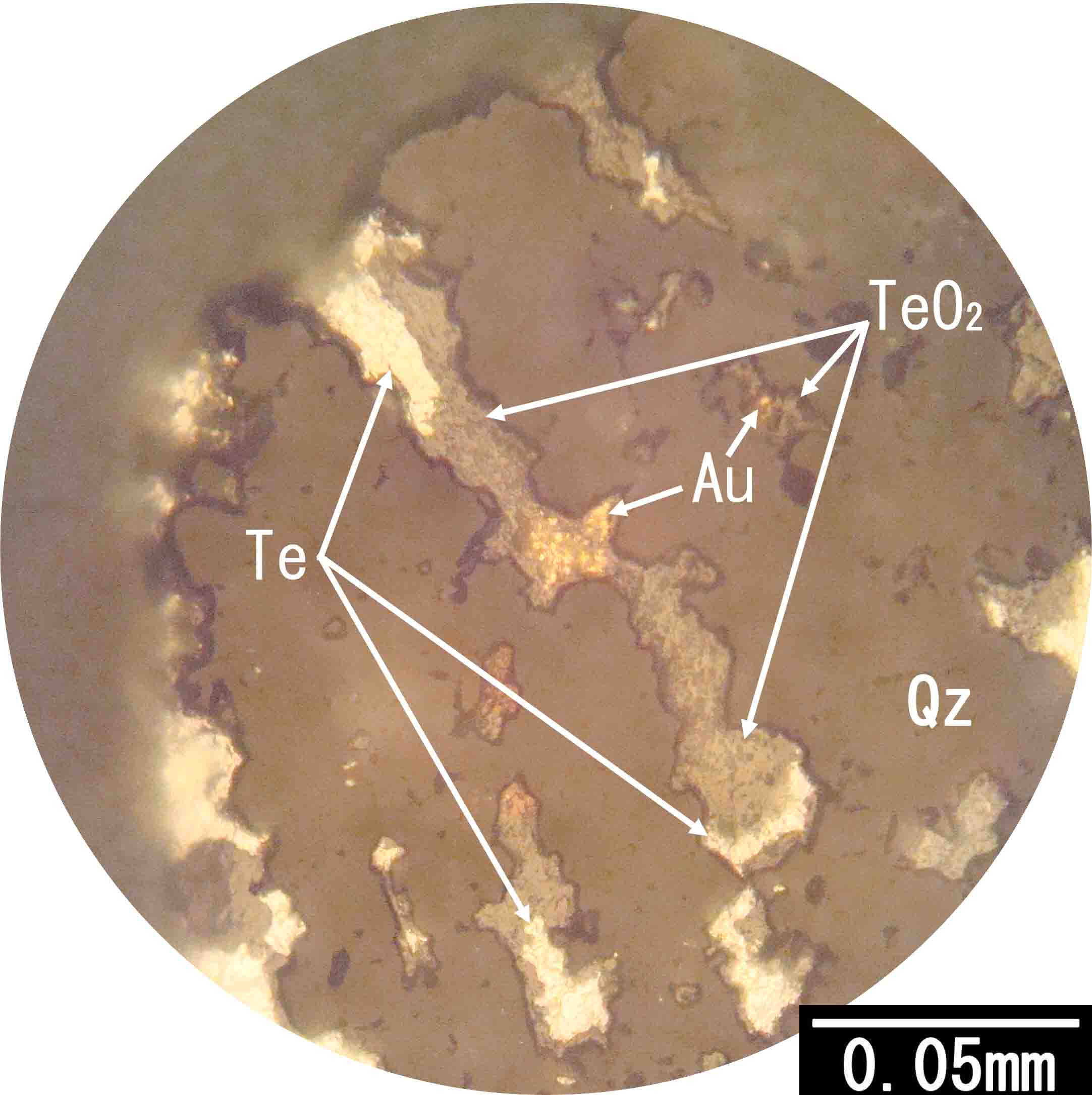

また,ヘドレイ鉱・自然金・自然銀・自然ビスマス・輝銀鉱・輝安銀鉱などとも共生しない。時に一緒に見られる自然金(銀に乏しい)は,自然テルルと共生していたシルバニア鉱などのテルル金銀鉱物が二次的に分解してできたものである(下写真)。

反射色/白

反射多色性/弱い(ほとんど認められない)

異方性/強い

反射率(λ=590nm)/約43〜53%

ビッカース硬度(kgf/mm2)/25〜87

内部反射/なし

自然テルル−シルバニア鉱共生体が二次的に分解したもの

自然テルルやシルバニア鉱は周囲から酸化されて灰色の酸化テルル鉱(テルル石またはパラテルル石)に分解され,シルバニア鉱が分解して生じた純金に近い橙黄色の海綿状自然金が酸化テルル鉱に伴って見られる。

Te:自然テルル,TeO2:酸化テルル鉱,Au:自然金,Qz:石英

Au-Ag-Te系鉱物の共生関係