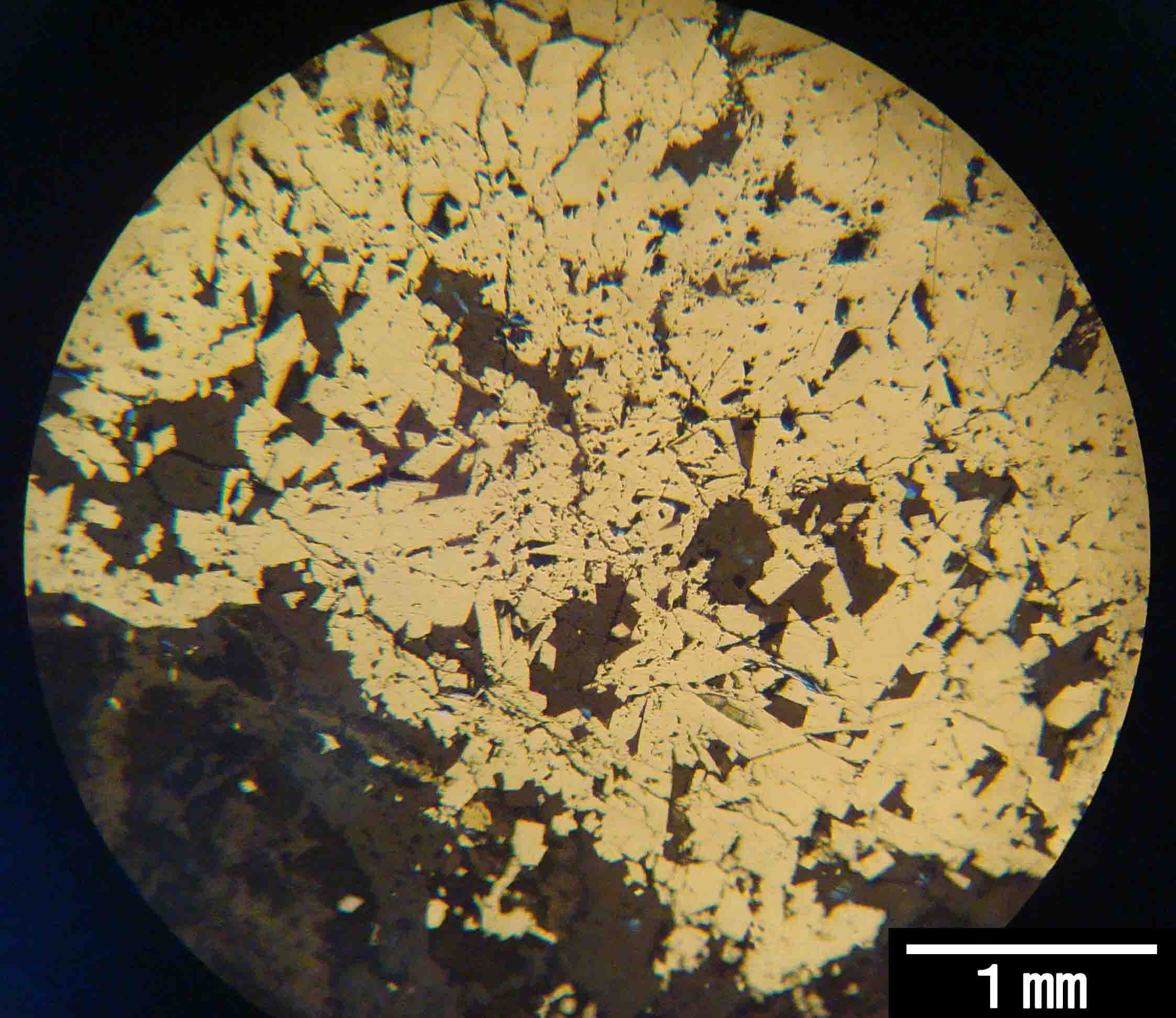

自形は6面体,5角12面体,8面体。ころころした形態なので,偏光反射顕微鏡下での形(断面)は,まとまりのある多角形(自形)〜粒状(半自形)のことが多い。

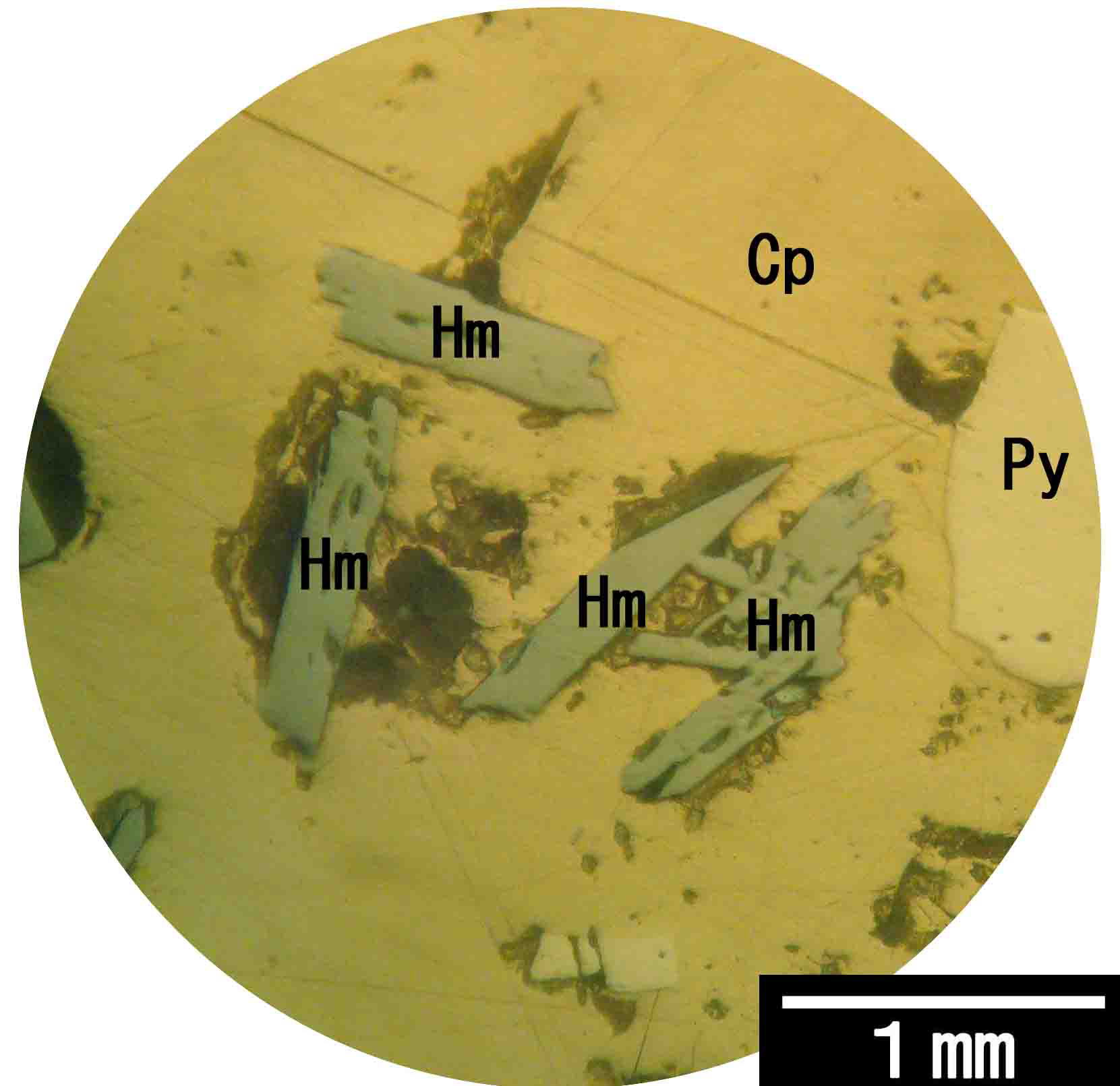

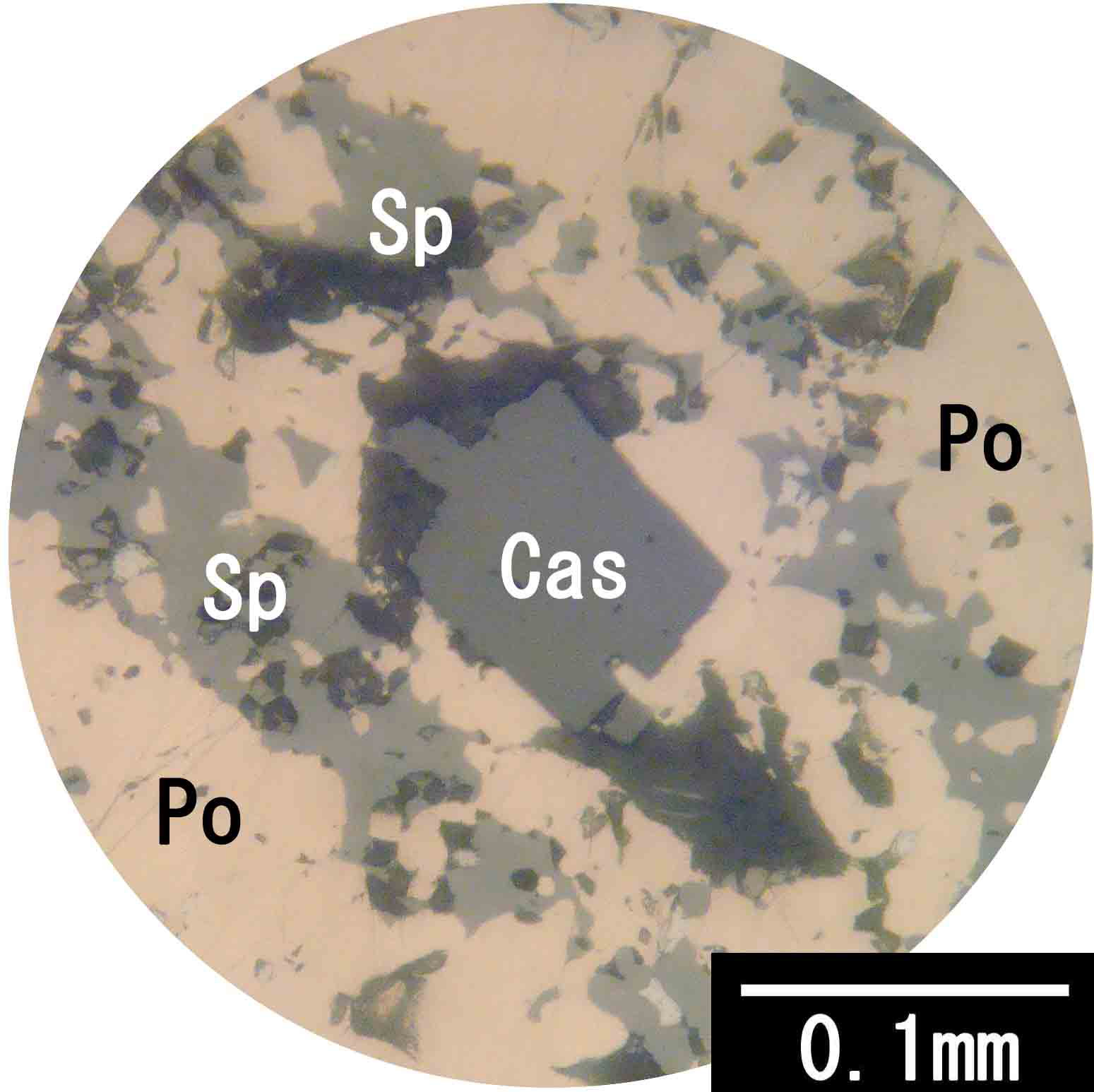

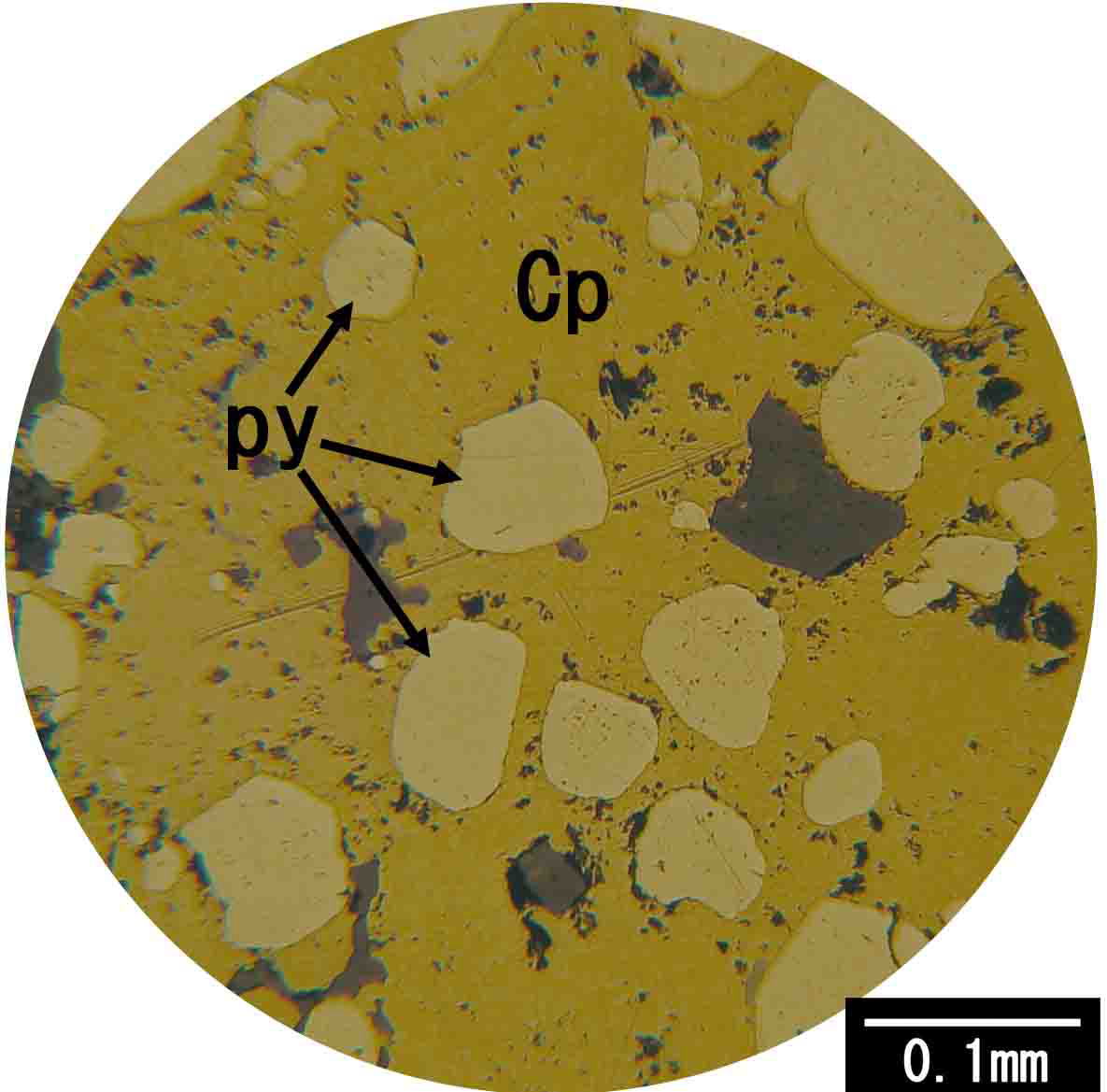

黄鉄鉱(Py) FeS2

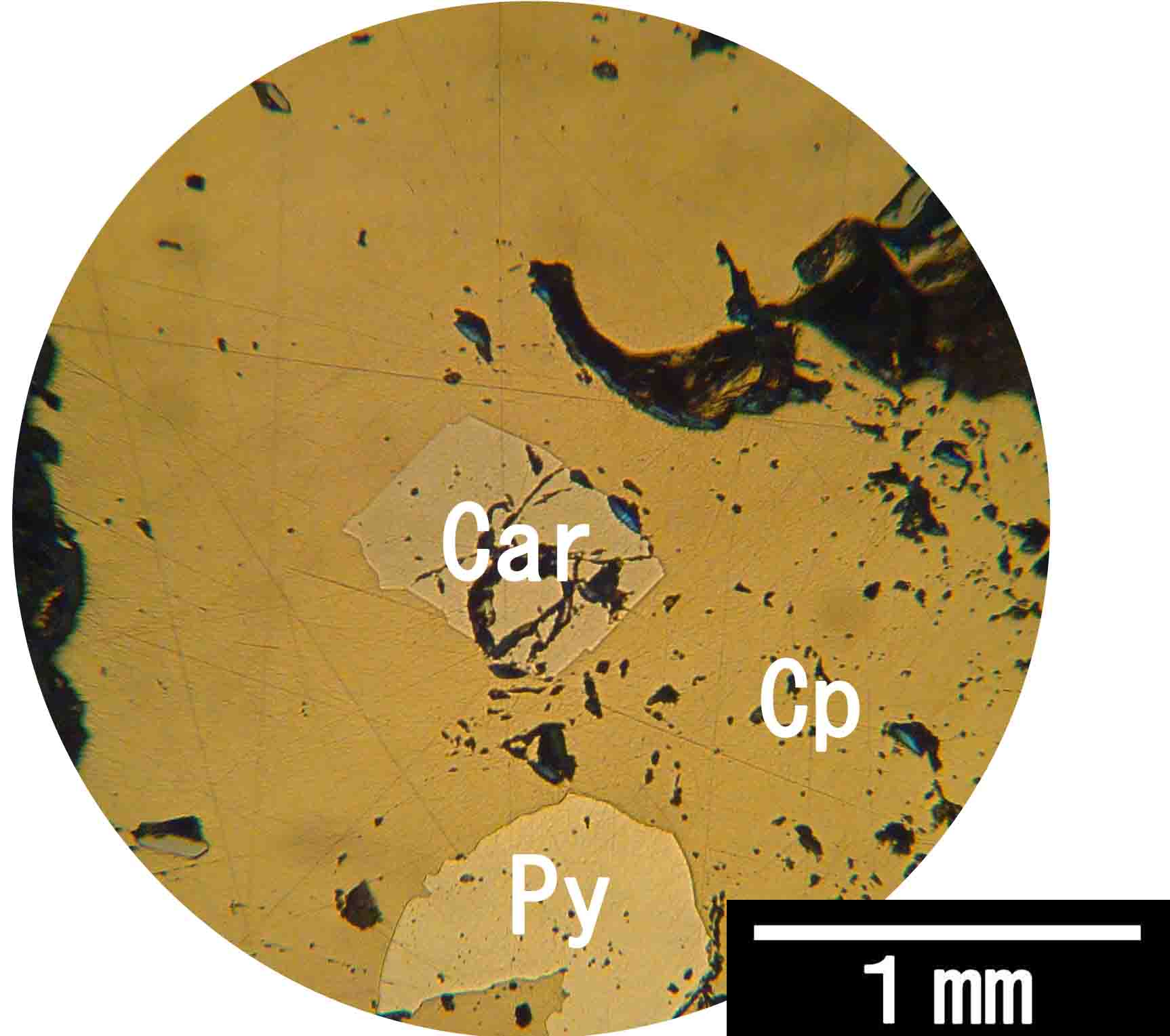

黄銅鉱中に円みを帯びた半自形をなす。

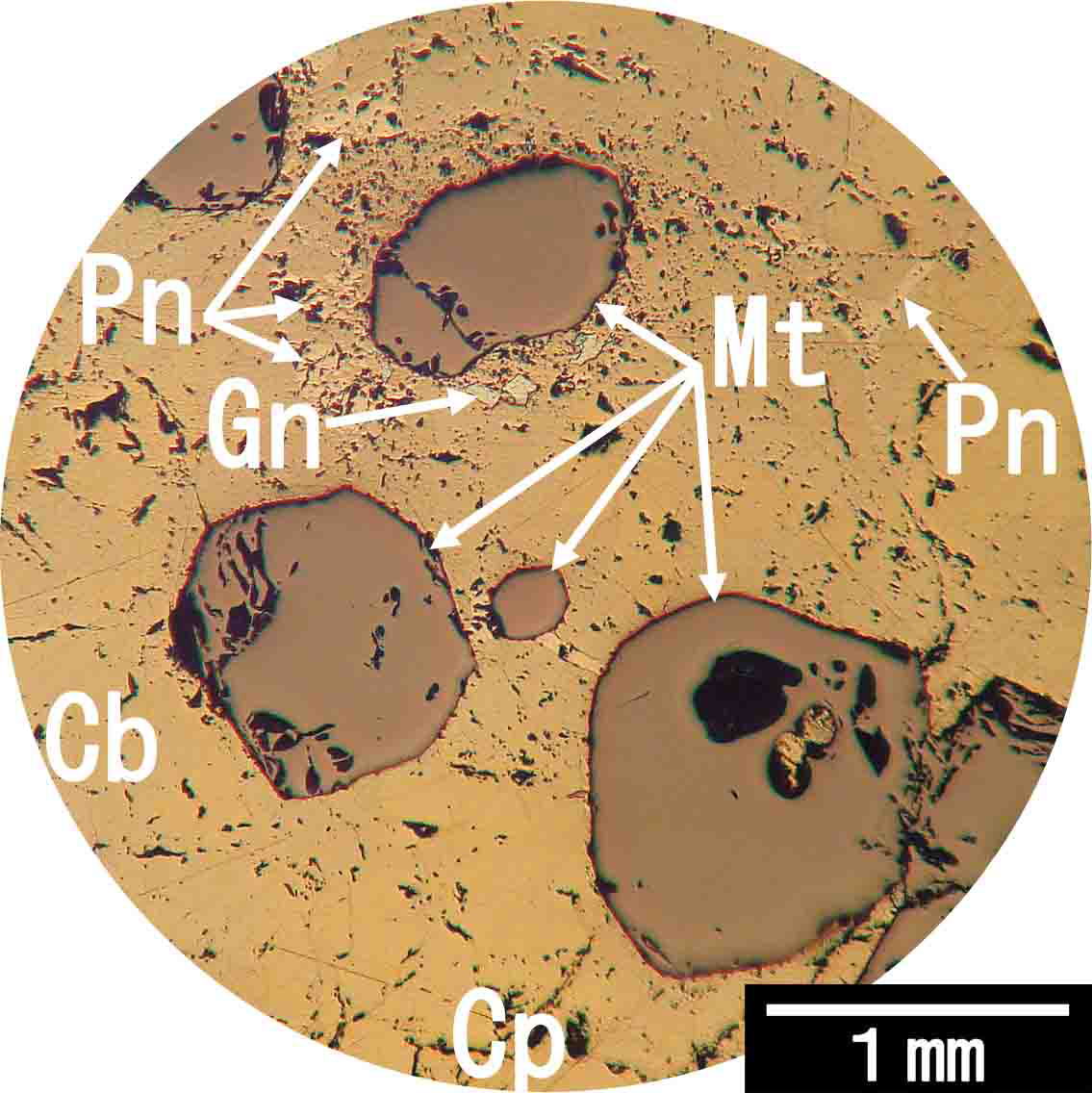

Cp:黄銅鉱 CuFeS2

・平行ニコル

黒鉱鉱床(黄鉱)中/秋田県松峰鉱山

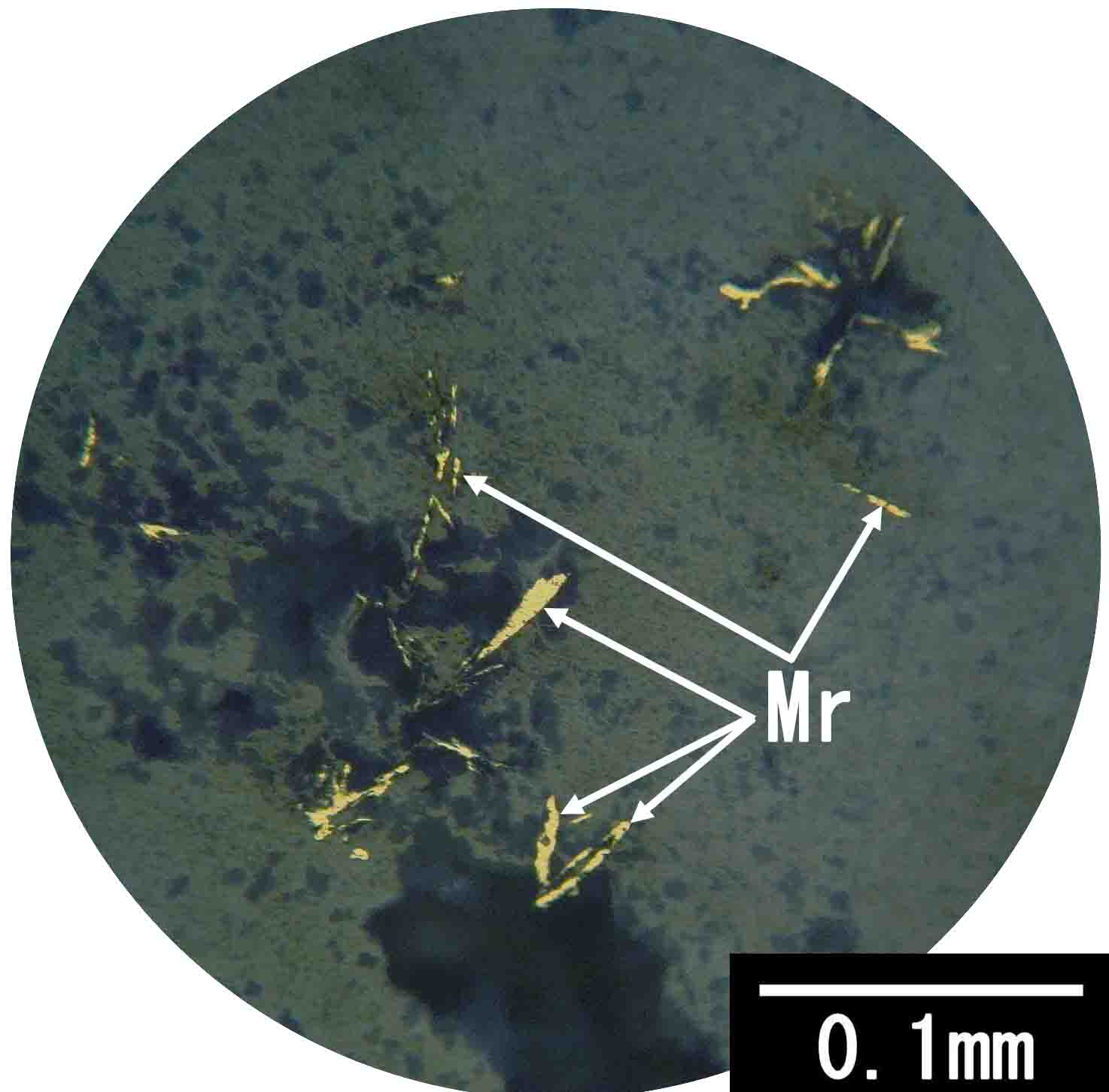

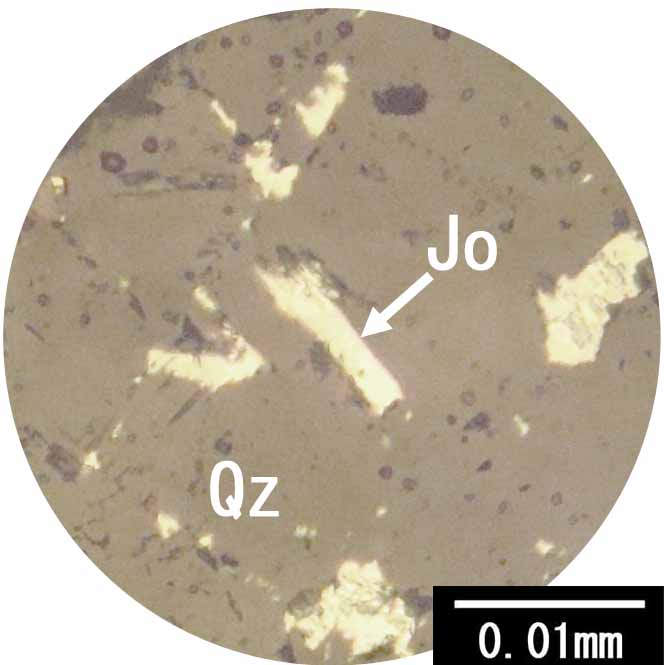

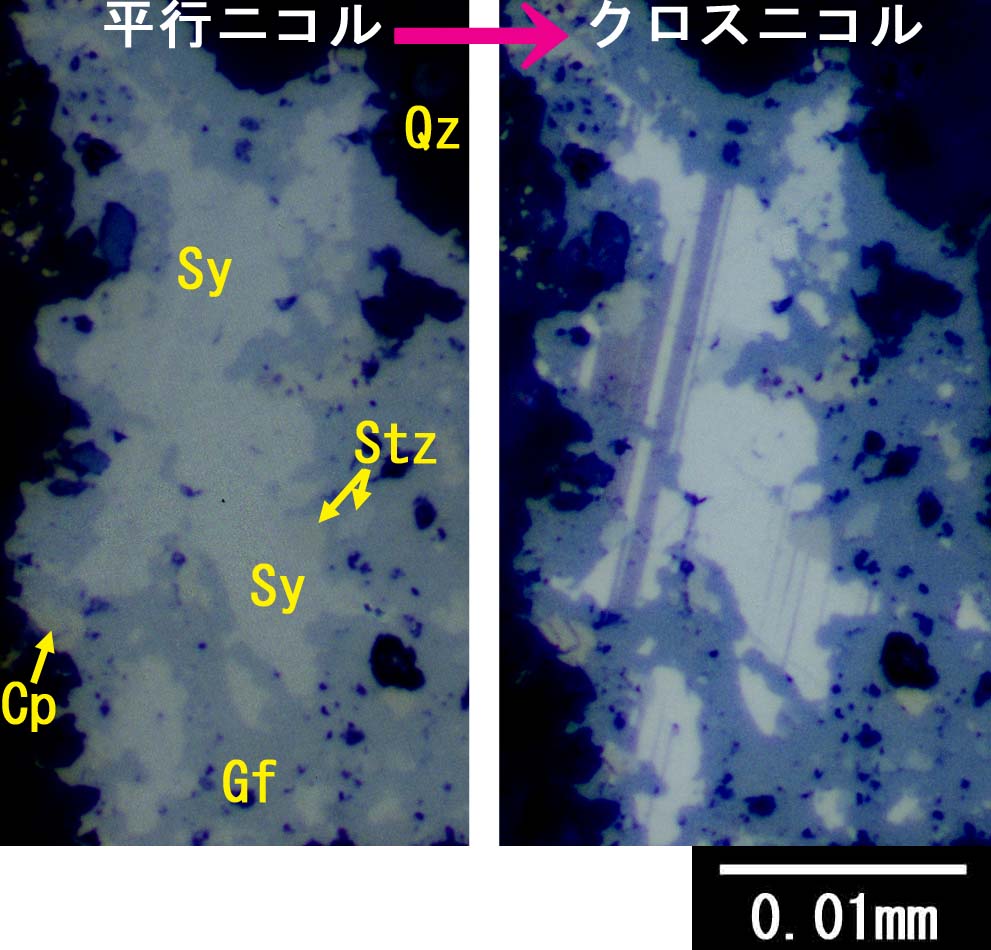

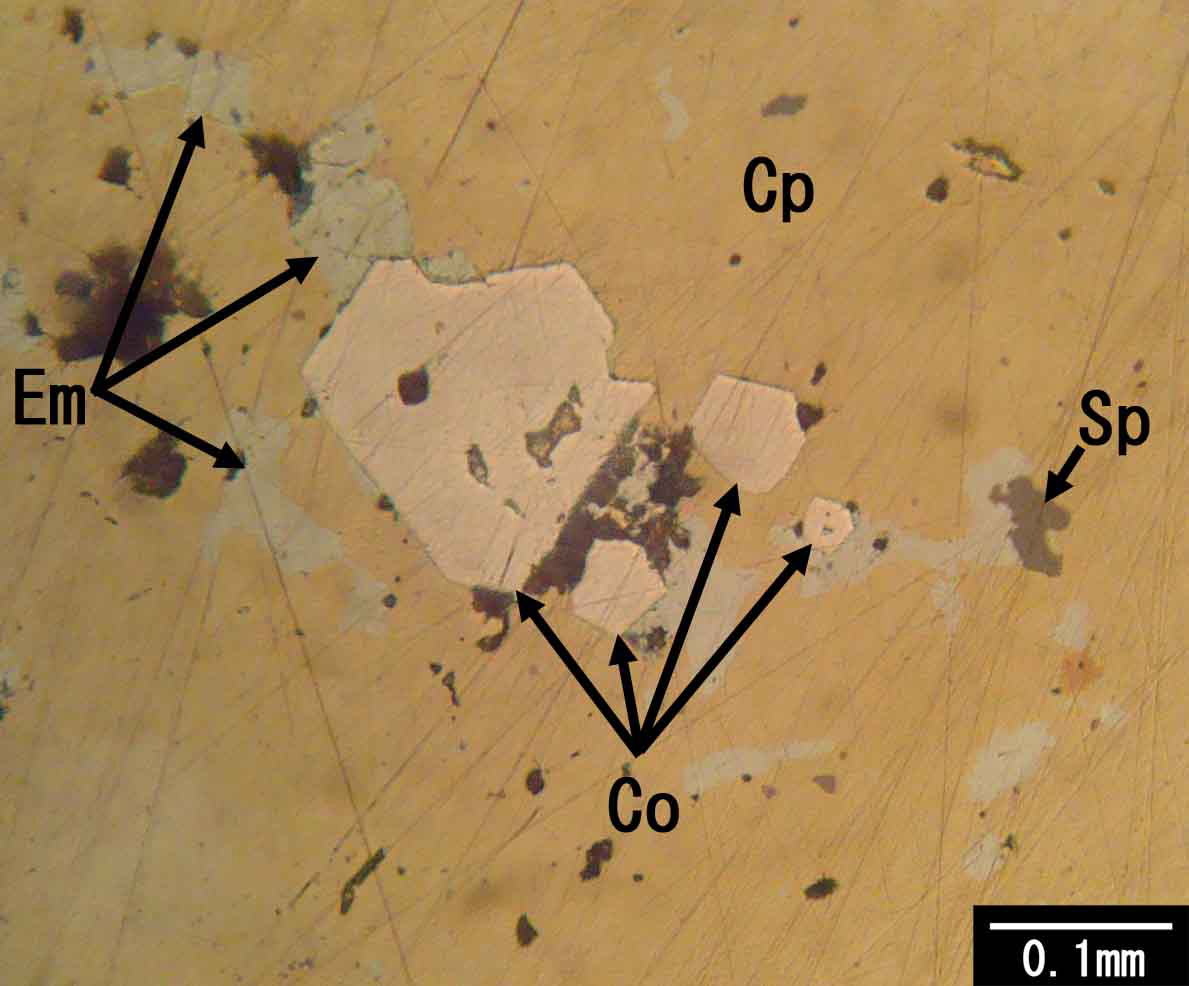

輝コバルト鉱(Co) CoAsS

黄銅鉱中に角張った多角形の自形をなす。

Cp:黄銅鉱 CuFeS2,Em:エンプレクタイト CuBiS2,Sp:閃亜鉛鉱 (Zn,Fe)S

・平行ニコル

熱水鉱脈鉱床中/山口県薬王寺鉱山

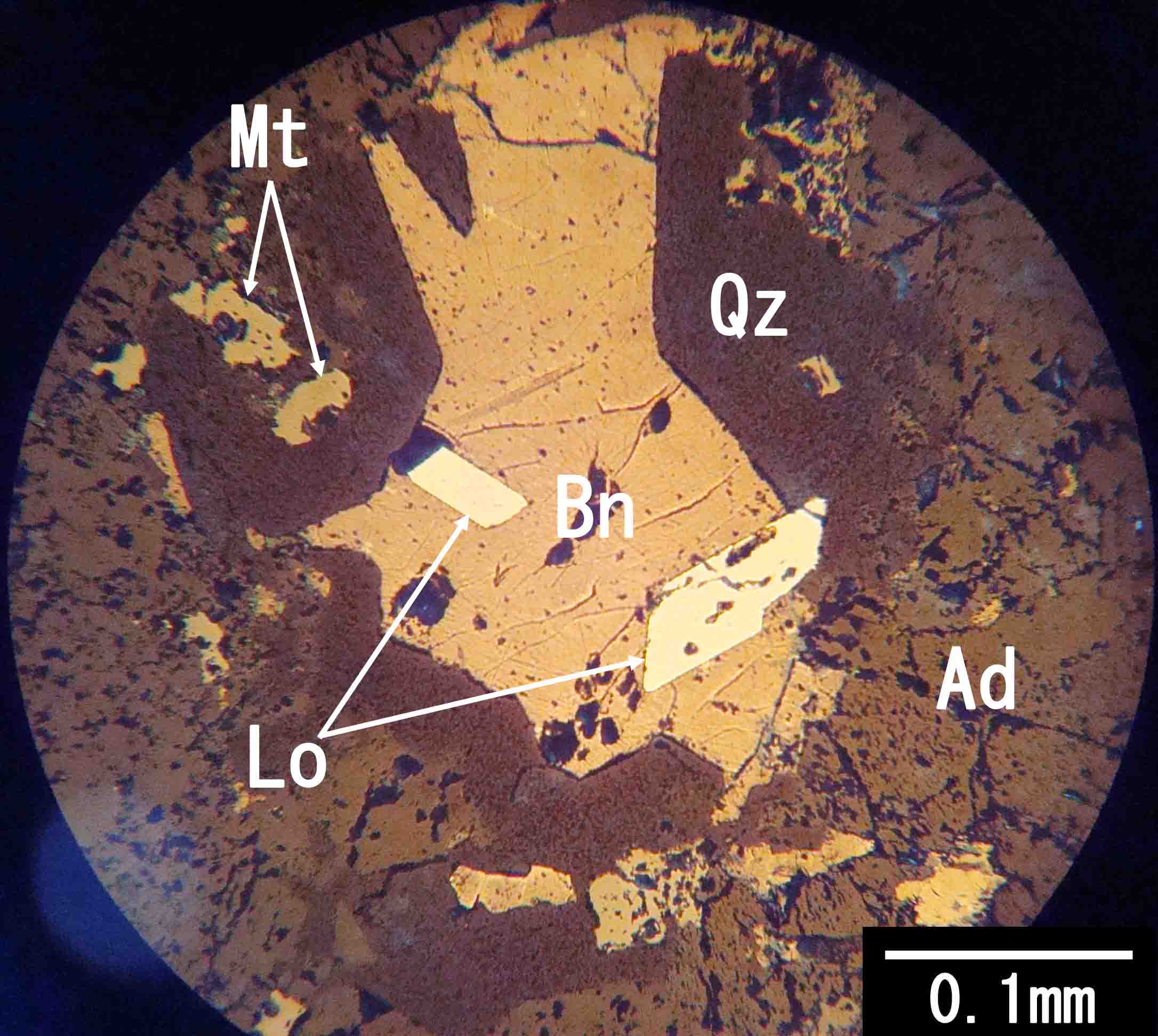

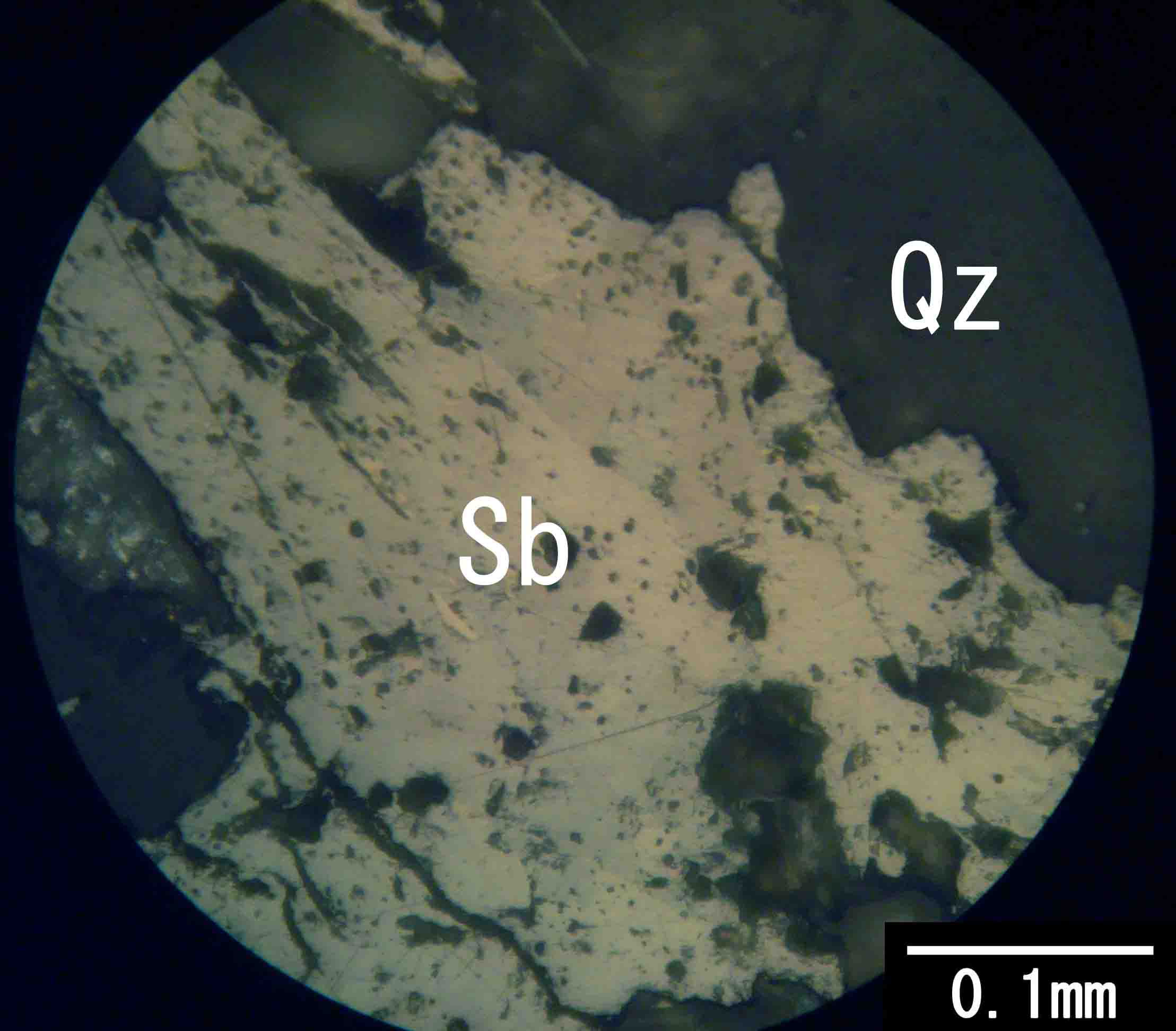

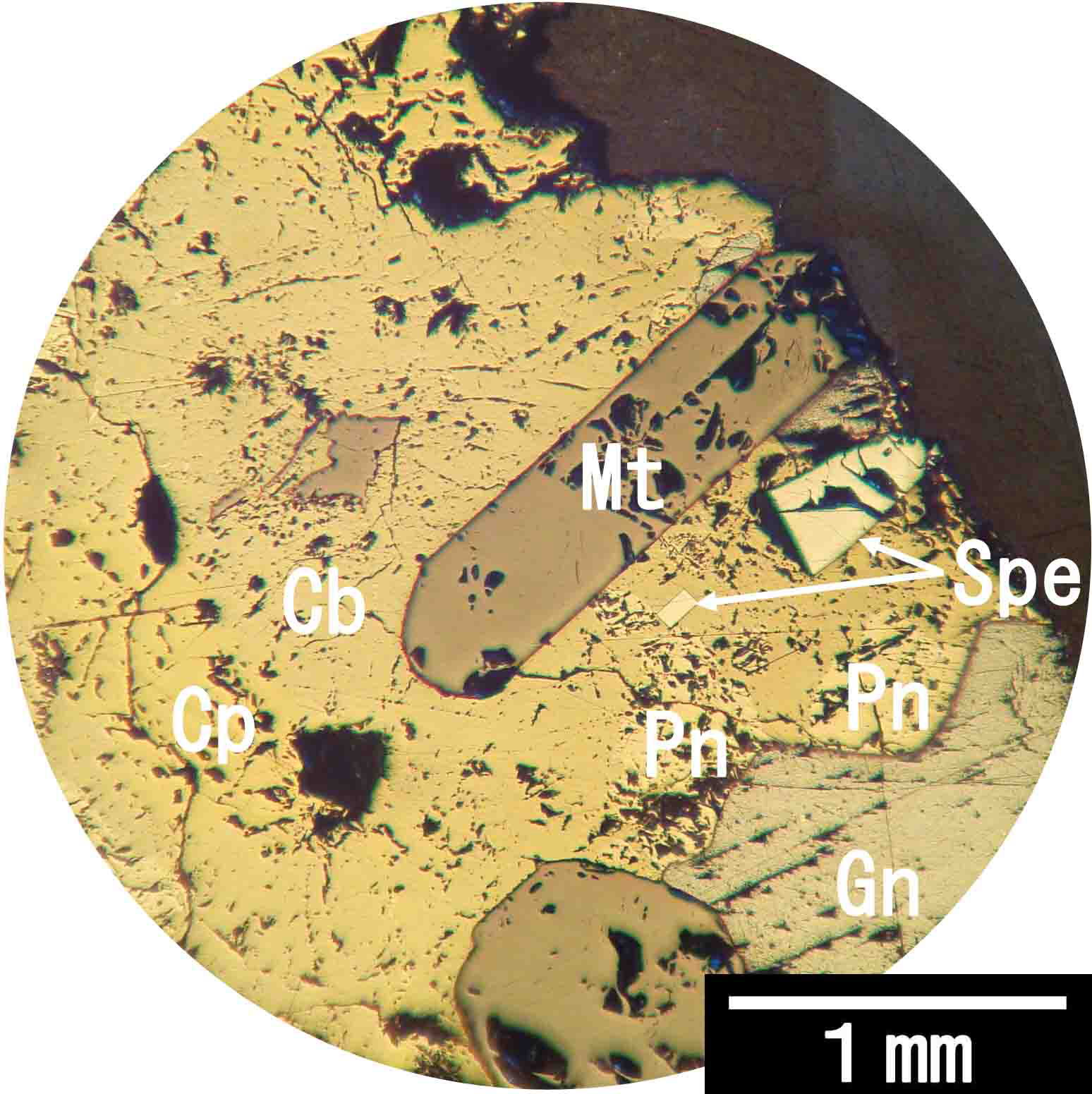

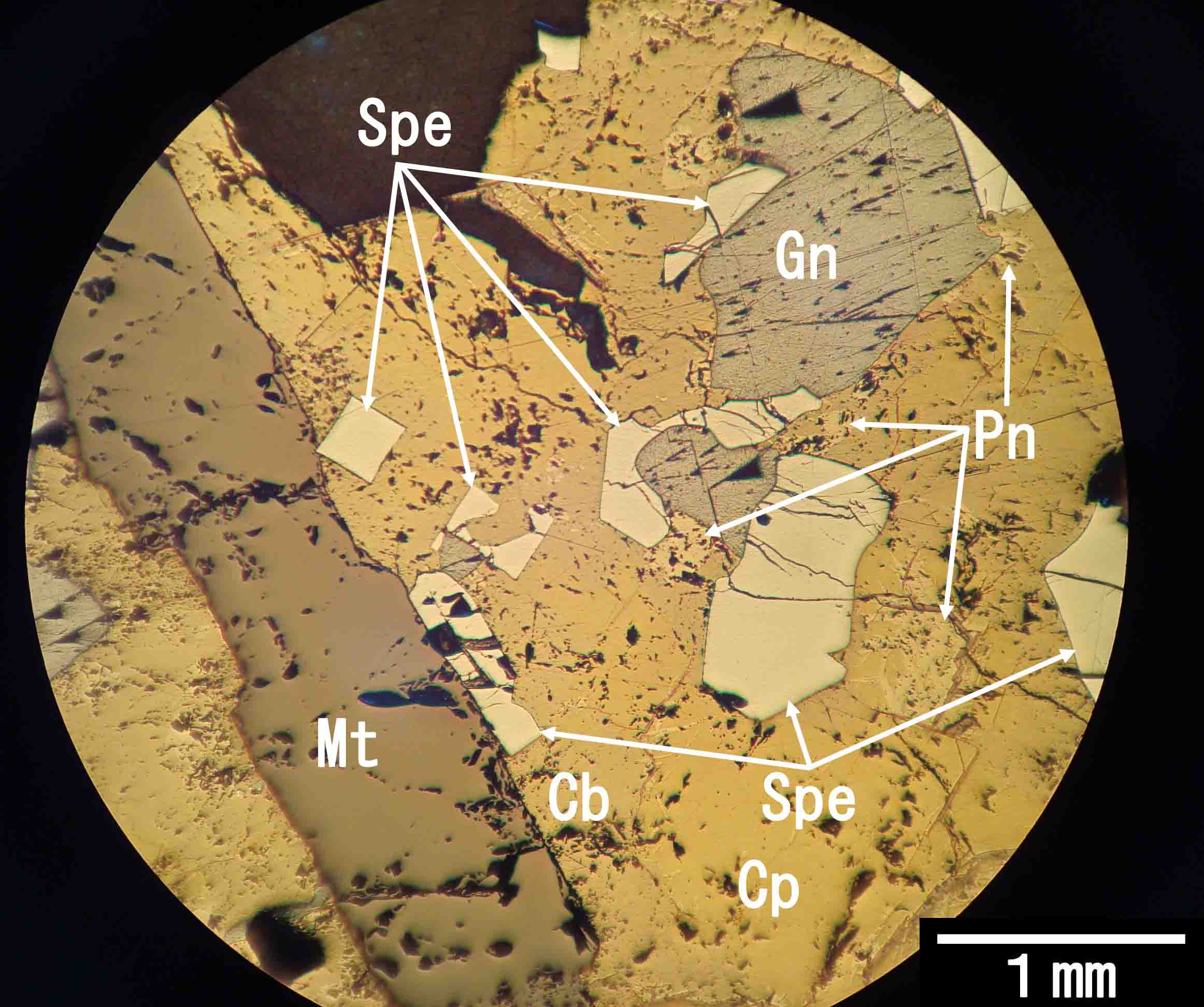

スペリーライト(Spe) PtAs2

黄銅鉱やキューバ鉱中に角張った多角形の自形や,円みを帯びた半自形をなす。

Cb:キューバ鉱 CuFe2S3(褐黄),Cp:黄銅鉱 CuFeS2(黄),Pn:ペントランド鉱 (Ni,Fe)9S8(淡黄),Gn:方鉛鉱 PbS(灰白),Mt:磁鉄鉱 Fe3O4(褐灰)

・平行ニコル

正マグマ鉱床中/ロシア ノリリスク