オオルリやキビタキのさえずる新緑の林。カモ,シギ・チドリのつどう干潟や池。さあ,野山へ,水辺へ出かけましょう。そこには鳥たちとの出会いが待っています。

|

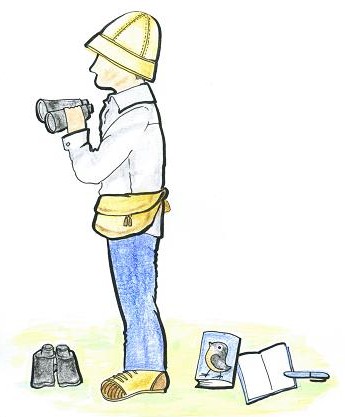

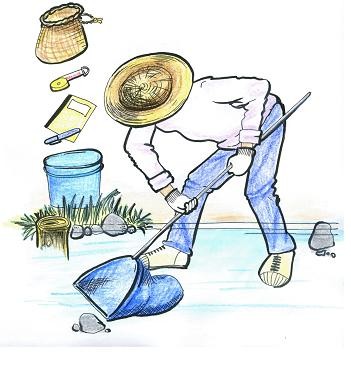

(1)服装と装備 |

|

*服とくつは動きやすく,あまり派手でないものがよいでしょう。

鳥類はヒトと同様に色を見分け,音にも敏感です。忍者のように静かに自然にとけ込みましょう。ただし,狩猟(しゅりょう)期間中(岡山県では通常11月15日〜翌年2月15日)の山歩きは充分注意し,特に猟区に入らないようにしましょう。

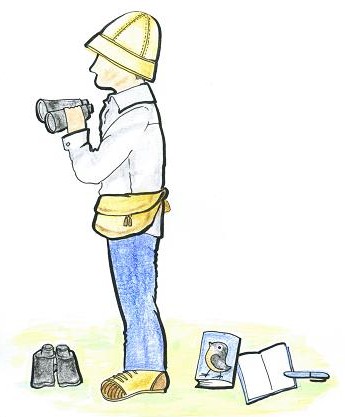

*双眼鏡がなくても鳥の観察はできます。

でも双眼鏡があると,より詳しく観察することができます。双眼鏡を使うときは,太陽を見ない,レンズにさわらない,ぶつけたり落としたりしないようにしましょう。

本格的な観察をするなら,望遠鏡があるとさらに詳しくじっくりと観察することができます。

*ノートと筆記用具はかならず持って行きましょう。

観察を始める前に年月日と時刻,場所,天候,環境などを記入しておきましょう。後日書こうとすると,意外と思い出せないものです。観察した鳥の名前,分かればオス・メス,羽数を書きます。変わった行動や気づいたことなどもあれば書いておきましょう。ノートは表紙のかたいものが野外で書きやすく,筆記用具はヒモでむすんでおくとなくしにくいです。

*図鑑はイラスト,写真,あるいはその両方を使ったものがあります。

野外で識別に役立つものがよいでしょう。持ち歩きやすい大きさと形のものを選び,ウエストバッグなどに入れて,すぐに取り出せるようにしておきましょう。

双眼鏡や図鑑などの購入にあたっては,まずは自然観察会などに参加してみて,使っている人に見せてもらったり使い勝手を聞いたりして自分に合ったものを見つけてから購入してはいかがでしょうか。次の「双眼鏡選び」を参考にしてください。

|

|

|

双眼鏡選び |

双眼鏡には「8×30」といった記号があります。これは倍率が8倍で,前のレンズの直径(対物レンズ径)が30㎜であることを表しています。倍率は8倍くらい(7〜9倍)が適当でしょう。あまり倍率が高いと手ぶれのために,かえって見にくくなります。最近では手ぶれ防止機能が付いたものもあります。対物レンズ径は一般に大きくなるほど明るく見えますが,重たくなり,値段も高くなります。30〜40㎜くらいあればいいでしょう。信頼できるメーカーのものを購入しましょう。映像の鮮明さが違います。大切に使えば一生使い続けられます。まずは双眼鏡を持っている人たちに使い勝手を聞いてみましょう。

|

|

(2)観察方法 |

|

身近で見られる鳥,30種類くらいを覚えるのを第一の目標にしましょう。場所は近所の林や緑の多い公園などが適しています。近くにあって気軽に何度でも行けることが大切です。このような場所を自分のフィールド(マイ・フィールド)にしましょう。

双眼鏡で観察し,鳴き声を聞き,図鑑で探します。最初はまったく見分けがつかないかもしれません。時間もかかるかもしれません。でも,時間をかけて何度も観察しているうちに,やがて「これだ!」と分かるときがくると思います。こうして何種類か見分けられるようになると,間もなく30種類くらいは覚えることができるでしょう。それらの多くは,いつでもどこでも観察できる種類のはずです。今後,あなたの鳥類観察の基礎になってくれることでしょう。ある程度見分けられるようになったら,生態観察を始めましょう。

鳥の種類を見分けるには,ちょっとしたコツがあります。簡単に紹介しておきます。 |

|

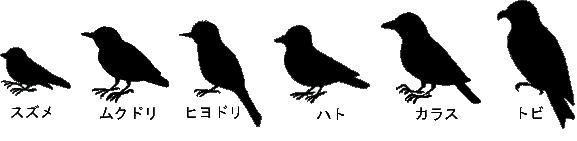

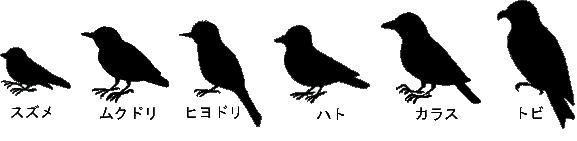

①大きさ

鳥の大きさは,実物を捕まえて,ものさしで測ることはできません。そこで,よく知っている身近な鳥をものさし代わりにして,たとえば「スズメくらい」「ヒヨドリより大きいが,ハトより小さい」などと大まかに大きさの見当をつけます。野山の鳥ではスズメ・ムクドリ・ヒヨドリ・ハト・カラス・トビなどがものさし代わりに使われることが多く,これらを「ものさし鳥」ともいいます。普段からよく観察しておいて,ものさし代わりに使えるようにしておきましょう。 |

|

|

②体型

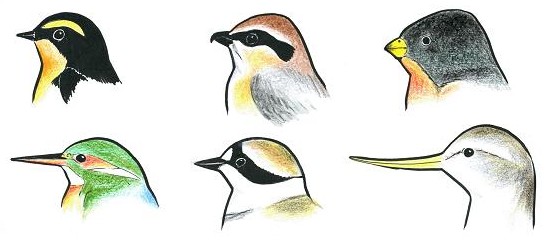

名前は知らなくても,ハトやフクロウを見ると,何となくそのグループと分かるのは,私たちがグループごとの体型の違いを見分けているからです。代表的なものを紹介しておきます。

|

|

|

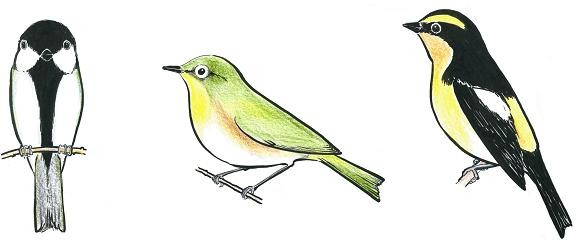

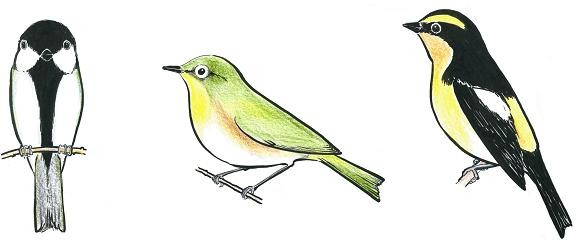

③フィールドマーク

それぞれの種類で特徴的な色や模様をもつものも多く,野外で見分ける手がかりとなります。フィールドマークといいます。いくつかを紹介しておきましょう。

|

|

|

シジュウカラの黒ネクタイ メジロの白いアイリング キビタキの黄色いまゆ |

|

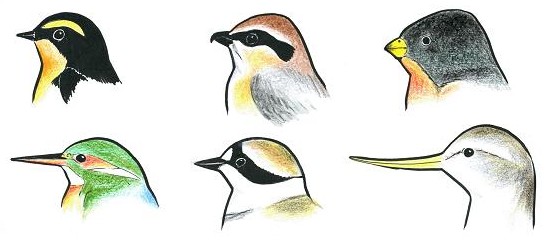

④くちばしの形

くちばしには短い・長い,細い・太い,まっすぐ・曲がる・反る,いろいろな形があります。ピンセット形・ペンチ形・ラジオペンチ形・ニッパー形などの道具にたとえることもできます。

くちばしの形は,何を食べているか,どのように食べるか・捕まえるかでほぼ決まっています。同じグループでは互いに似た形をしています(例:カワセミとヤマセミ)。

また食性や捕らえ方が似ていると,異なるグループでも似た形をしていることがあります(例:タカ類とモズ類)。 |

|

|

いろいろなくちばしの形

|

|

(3)弱っている鳥を見つけたら |

|

けがや病気などで弱っている鳥を発見することがあります。市町村役場へ連絡しましょう。また,岡山県南部では池田動物園(岡山市北区京山2-5-5 電話086-252-2131)が鳥獣保護センターになっています。

ただし,鳥の治療はそもそも難しく,元気になって自然復帰できることはまれです。野鳥は自然界の一員です。食う・食われるの食物(しょくもつ)連鎖(れんさ)の中で,多くの種が共存し数のバランスが保たれています。ひとつの命を救いたいという気持ちは大切と思いますが,本来,人間がそこに手を出すべきでないという議論もあります。

人間がすべきことは生き物が生き生きと生きていけるよう地球環境を保ってゆく努力と行動ではないでしょうか。

なお,法律上,野鳥の捕獲や飼育はできません。

|

|

(4)ヒナを見つけたら |

|

「助けてあげなくては…」と手を出す前にまわりを見回してください。巣立ったばかりでたまたま地上にいるのかもしれません。近くに親鳥がいるのに,あなたがいるから近付けないのかもしれません。すぐにその場から離れて,しばらく様子を見てみましょう。

けがや病気などで弱っているようなら,市町村役場へ連絡しましょう。

|

|

(5)死体を見つけたら |

|

死んで間のない死体なら剥製(はくせい)にすることができます。目を見れば新鮮さが判断できます。生きているままのふくらみやみずみずしさがあれば「新鮮」,くぼんで少し乾いていたら「まあまあ新鮮」,穴があいていたら「新鮮でない」といえます。

「新鮮」か「まあまあ新鮮」ならビニール袋に入れてなるべく早く冷凍しましょう。

※死体は素手ではさわらないようにしましょう。

拾った場所と日付,拾った人の名前をメモしておきましょう。岡山県の各県民局森林企画課へ連絡のうえ,鳥(溶けないようにクーラーボックスに入れて)と印鑑を持って行き,「野鳥の死体(落鳥ともいいます)を拾いました」という届け(へい死体鳥獣拾得届)を出します。

その後,剥製業者に頼めば有料で剥製にしてくれます。「新鮮でない」場合も羽の標本,少なくとも骨の標本にすることができます。

自然史博物館にある剥製や骨格などの多くはこのように拾われた方々からご寄贈いただいたものです。冷凍のままお持ちくだされば,こちらで剥製にして保管・活用します。

まれに足輪が付いていることがあります。鳥の移動(渡り)や寿命,家族関係などを調べるために付けられたもので,鳥類標識調査といい日本だけでなく世界各地で行われています。その鳥がいつ・どこで見つかったかは学術上貴重なデータです。日本でこの調査を行っている山階鳥類研究所(04-7182-1101)へ連絡してあげましょう。詳しくは山階鳥類研究所のホームページをご覧ください。

また,高病原性鳥インフルエンザについては岡山県の各県民局森林企画課へお問い合わせください。 |

|

(6)羽やペリットを拾おう |

|

死体を拾ったら届け出が必要ですが,羽や足跡などの落とし物なら問題なしです。羽の中には驚くほど美しいものがありますし,落とし主を探る楽しみもあります。そこで起きたできごとを想像できる場合もあります。

足跡は,写真で記録することができますが,立体感のある写真を撮るのがむずかしいです。石こう(石こう1:水1)で立体的な足形をとることができます。

ペリット(消化しにくい骨などをはき戻したもの)やフンはその鳥が何を食べているのか,植物の種子散布に果たす役割など,食物連鎖のつながりを教えてくれます。

また,写真撮影や鳴き声の録音に挑戦してみるのも観察の楽しさを広げてくれるでしょう。 |

2.淡水魚の観察と採集

2.淡水魚の観察と採集 |

魚とりに行きましょう。岡山は全国的に見て淡水魚の種類が多い地域のひとつです。なぜ多いのか,考えてみるのもおもしろいすね。

|

(1)服装と装備 |

|

*服とくつは,着替えを用意しておき,ぬれたり汚れたりしてもよいものにしましょう。

長そで・長ズボンが基本です。手には軍手をはめましょう。足もとは,ぬれるのは覚悟して,はき古しの運動ぐつがよいでしょう。

サンダルはけがをしやすいのでさけましょう。

長ぐつは少し深いところへ行くと中に水が入ってしまいますし,泥にうまって抜けにくくなることもあります。腰や胸まですっぽり入る川釣り用のウエーダーは水にぬれなくてよいのですが,夏にはけっこう汗をかき,汗でぬれるかもしれません。帽子をかぶりましょう。

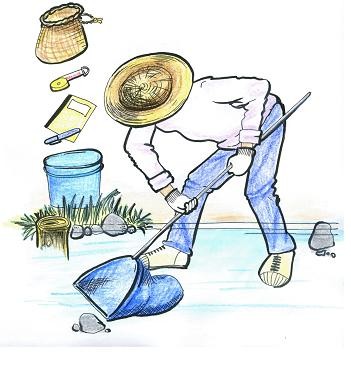

*装備では,採集には一般に手網を使います。

網の目は大きいと小魚がすり抜けてしまいますし,小さいと泥やゴミなどがつまりやすくなります。2㎜くらいがよいでしょう。網をとめる枠はじょうぶなもので,四角形,半円形もしくはカマボコ形のものを選びましょう。丸形は逃げ道ができ魚が逃げやすいかもしれません。

バケツは岸辺に置く場所がある場合は持ち歩けますが,なければバケツを持ちながらの採集はたいへんです。腰に付けたり肩から下げたりする「びく」が,両手が使えて便利です。

*ノートと筆記用具も忘れず持って行きましょう。ぬれても書けるものがよいでしょう。

箱メガネがあると水中の観察ができます。アクリル水槽(すいそう)はその代用品になりますし,簡易型水中カメラのケースにもなります。

淡水魚の種類や構成は日本の地域ごとに異なっています。ひとつの川でも源流・上流・中流・下流・河口で異なりますし,底質(れき・砂・泥など),流速,水温,汚れの度合いなどでも生息する淡水魚は違っています。 |

|

|

(2)採集と標本の作り方 |

|

①採集は下流から上流に向かって行いましょう。

これを逆に行うと,水がにごり採集ポイントが見にくくなります。川や用水路では護岸されているところが多く,網やバケツなどの道具を楽に運ぶために,下りたり上がったりできる場所を探しましょう。

魚が隠れていそうなポイントにそっと近づき,下流側に網を構えておいて,上流側から足で魚を網の中へ追い込むようにするとよいでしょう。魚が網から出て行く前に網を上げます。追い込むタイミング,網を上げるタイミングには少々なれが必要です。バケツに水をたくさん入れると,魚が飛び出しやすくなりますので,水は少なめにし,水草などを入れておくとよいでしょう。魚を入れ過ぎると酸素不足になって弱ったり死んでしまったりしますので注意しましょう。

子どもはもちろん大人と一緒に出かけましょう。

そこに生息する全種類を一度に採集することはむずかしく,環境を変えながら何度も採集を重ねるようにしましょう。 |

|

|

② 名前調べには淡水魚類の図鑑を使います。コイ目に属する種類が多く,同じ科や属では見分けがつきにくいものがいるので,図鑑の写真やイラストと見比べて似ているか否かだけでなく,解説を読んだり検索表を使ったりして種ごとの特徴を確認するようにしましょう。 |

|

|

③ 標本はホルマリンやエタノールを使います。

ホルマリンは液もれしない容器に約10倍に薄めた溶液を作り,生きたまま魚をつけ込み,腐らないように固定します。

ホルマリンは劇毒物なので扱いに注意が必要です。皮ふについたり吸い込んだりしないようにゴム手袋・マスク・メガネなどを着用し,換気を十分しましょう。

成人が印鑑を持参すれば薬局で購入することができます。

ホルマリンには蟻酸(ぎさん)が含まれており,長期の保存では中和処理が必要です。長期保存ではホルマリンに2日ほど固定した後,約70%のエタノールに移してもよいでしょう。エタノールが蒸発しないよう,密閉できる容器を使い,冷暗所に保管します。最初からエタノールにつけ込んでもよいのですが,濃度が約90%以上ないと固定できませんし,脱水されて魚体が縮んでしまう場合があります。

採集データは,容器の外側に書いてもよいのですが,これだけでは読めなくなることがあるので,溶液に強い紙と筆記具で記入したラベルをいっしょにつけ込んでおきましょう。

ホルマリンやエタノールにつけ込んだ標本は液浸(えきしん)標本といいます。扱いが面倒ですし,生きていたときの色や模様は少なからず変化してしまいますが,魚類の研究にはなくてはならないものです。これらのほか,剥製標本やアクリル樹脂標本などにすることもあります。 |

|

|

④ 鑑札が必要なこともあります。大きな川にはふつう漁業組合があり,漁業権が設定されています。魚介類の種類や大きさ,漁法,場所などが制限されていることも多く,採集には鑑札(遊漁証)を購入しなければならない場合もあります。各漁業組合で事前に確認しましょう

|

|

(3)飼育 |

|

飼育するときは,できるだけ大型の水槽を用意し,底には砂か細かいれきを敷き,ろ過装置を付けます。種類や個体数は少なめにし,石や流木,水草を入れて適当な隠れ場所を作ってやりましょう。

ドンコやナマズ,ウナギなどの肉食性の魚はほかのものといっしょには飼えません。カワニナやヒメタニシ,スジエビなどを入れておけば掃除をしてくれます。二枚貝はえさ不足になりやすく,気付かないうちに死んで水質を悪化させかねません。

飼いきれない場合は,必ず採集した場所に放すようにしましょう。むやみな放流は,遺伝子(いでんし)に書き込まれた彼らがたどってきた歴史を乱してしまうことになります。

また,ブルーギルなど許可なく飼育できない種類もいます。 |

3.磯の動物の観察

3.磯の動物の観察 |

そっと潮だまりをのぞいてみましょう。石をひっくり返してみましょう。磯(いそ)は動物の宝庫です。磯での動物探しは,まるで宝探しをしているように,ワクワクしますよ。

|

(1)服装と装備 |

|

* 磯はすべりやすく,また紫外線が強いため,服装は長そで・長ズボン,頭

にはつばの広い帽子(風で飛ばされないようにヒモがあるとよい),手には軍手,足には汚れたりぬれたりしてもよい,使い古しの運動ぐつや長ぐつがおすすめ(ビーチサンダルはけがをしやすいのでだめ)です。

走らない・とびつかない・石の上はできるだけ歩かないようにしましょう。日焼け止めもあった方がよいでしょう。着替えやタオルなども持参しましょう。

*ノートと筆記用具は持っていきましょう。ぬれても書けるものがよいです。

時計を持ち,引き潮・満ち潮の時刻をチェックしましょう。

*あると便利なものは,

・網(大と小)

・バケツやバット・ピンセット(大と小)

・マイナスのドライバーや食事用ナイフ(岩についている動物をはがす)

・フイルムケース(小さな動物を入れる)

・ルーペ・カメラ(ぬれない工夫を)

などです。 |

|

|

(2)観察方法 |

|

① 引き潮(干潮)をねらって行きましょう。

満ち潮(満潮)のとき行ってもあまり観察ができません。

干潮の時刻は,当日の新聞や前日の天気予報などで知ることができますが,これでは事前に計画が立てられませんので,釣具屋さんや書店で「潮見表」といったものを手に入れましょう。

これには潮がもっとも引く時刻,潮がもっとも満ちる時刻,そのときの潮位などが書かれています。満潮と干潮はほぼ1日2回ずつあります。干潮が昼の適当な時刻に来る日を探します。潮位は,数字が小さくなるほど潮がより大きく引きます。ねらい目はそのような日です。

満潮から干潮まで約6時間かかり,次の満潮まで約6時間かかります。干潮時刻の2〜3時間前にはすでに潮は引いており,満ちるのは意外と早く,こうなると落ち着いて観察ができなくなります。観察時間を2時間くらいとすれば,干潮時刻の2時間前から2時間半前までには観察場所に到着して観察を始め,干潮時刻を過ぎたころには観察を終えて後片付けを始めるくらいの計画を立てましょう。

子どもはもちろん大人と一緒に出かけましょう。大人でも複数で出かけるようにしましょう。

潮の満ち引きは地球・月・太陽の動きによって起きます。満潮と干潮は基本的に1日に2回ずつあります。満潮時の海面と干潮時の海面の間を潮間帯(ちょうかんたい)と呼びます。そ

れより上を潮上帯,あるいは飛沫(ひまつ)がかかるため飛沫帯,それより下を潮下帯といいます。潮上帯はより陸的,潮下帯はより海的です。

潮間帯に近い潮下帯は年に何回か,潮位の低い時(おおむね春〜初夏の大潮の前後)には潮が引きます。これより下は空中に出ることのない,本当の海の中で

す。反対に,陸との境界はあいまいで,飛沫のかからなくなった場所が陸といえます。磯の観察をする場所は,主に潮間帯と潮上帯ですが,潮下帯まで出る時に

行けば,ふだんは海の中に沈んでいる世界をのぞくことができます。

|

|

|

② 観察はまず波打ち際から始めましょう。その場所は干潮時刻に近くなってやっと潮が引き,満ち始めるとすぐに海中に沈んでしまいます。ここが海中から出ている時間はわずか,つまり観察できる時間はわずかです。

動物を探すポイントは次のような場所です。

・石をひっくり返してみましょう。

石の裏,石の下敷きになっていた場所,砂の中などを探します。石の表面をすばやく移動して隠れる動物もいますので注意しましょう。

小さい石は白色のバットにのせると,動物を発見しやすいです。水中の石は,動物が逃げないように下から網で受けます。水中の砂を網ですくうと,中に潜んでいる動物を見つけられます。

紫外線や乾燥などに弱い動物が多いので,ひっくり返した石は静かに元に戻しましょう。海ソウは白いバットに入れた海水の中で振ると,隠れていた動物が出てきます。

・潮だまり(タイドプール)をのぞきましょう。

動きを止めて,しばらく見ていると,いろいろな動物が動きだします。箱メガネがあればのぞいてみましょう。アクリル水槽(すいそう)はその代用品になりますし,簡易型水中カメラのケースにもなります。

潮だまりにも潮間帯の下部と上部では,見られる動物が異なります。何もいないように見える潮上帯の潮だまりに生息する動物もいます。あらゆる場所を観察してみましょう。

・岩の表面も見逃さないでください。

かげになった所やくぼみ,カキが積み重なった所にも様々な動物がいます。

時々はまわりを見回しましょう。観察に夢中になりがちで,気が付くと沖の岩場に取り残されていた,ということになりかねません。

|

|

|

③ 名前調べは海辺の動物,海岸動物などの図鑑を使います。海岸では,さまざまな動物が見られ,特に磯では動物界を構成するほとんどのグループがいます。はじめはどの動物グループに属するのか,それどころか動物なのか植物なのか,そもそも生物かどうかさえわからないこともあります。何度もじっくりと観察して,名前のわかる動物を増やしていきましょう。

|

1.野鳥の観察

1.野鳥の観察

2.淡水魚の観察と採集

2.淡水魚の観察と採集

3.磯の動物の観察

3.磯の動物の観察